小学数学是孩子逻辑思维与学习习惯形成的关键阶段,如何科学规划学习路径,避免盲目跟风或过度消耗兴趣?以下从教育规律与学生成长特点出发,提出具体建议。

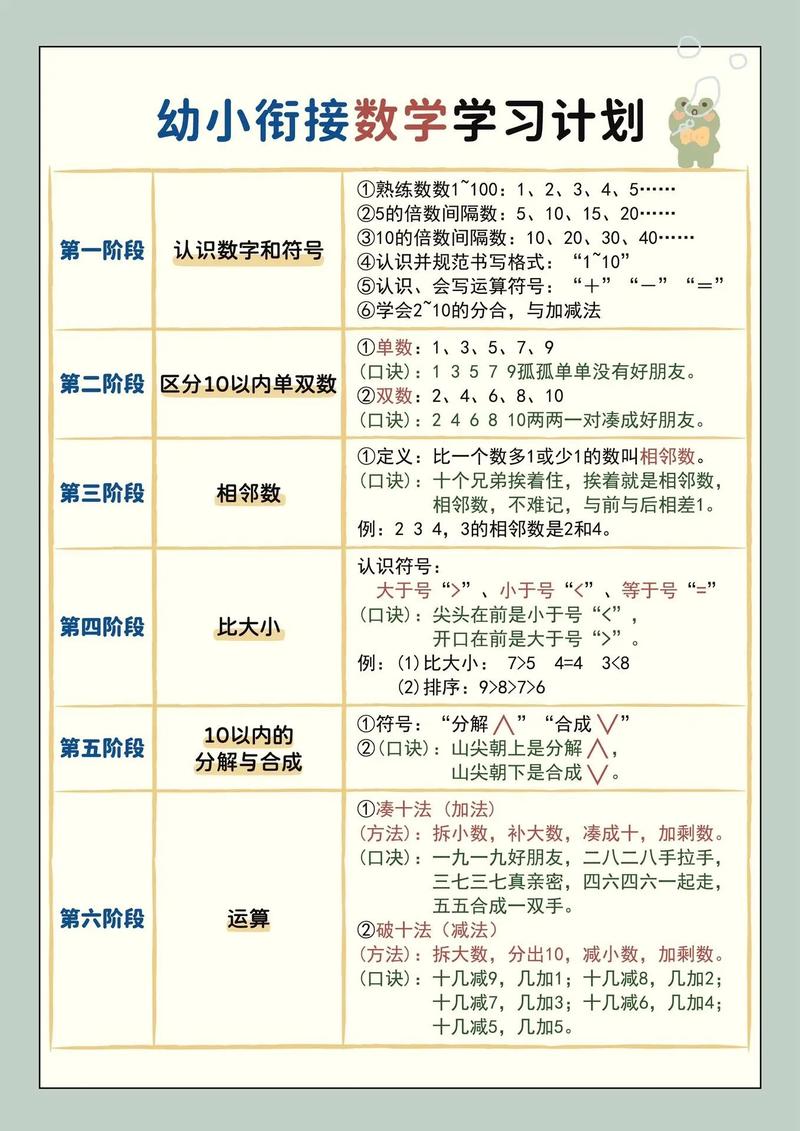

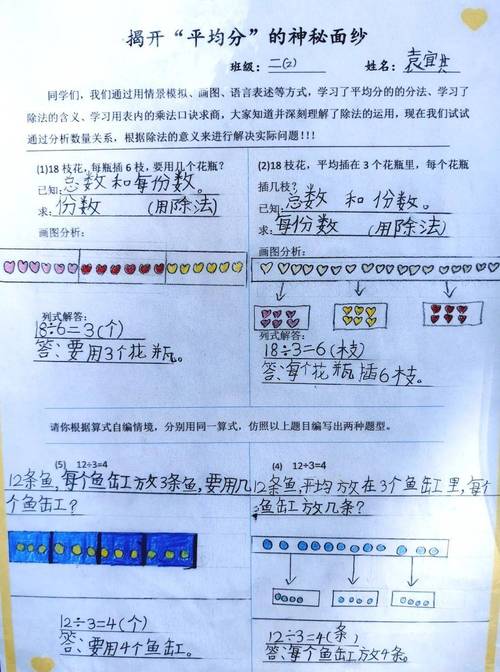

低年级(1-3年级):建立数学感知力

此阶段核心任务是培养数感与运算直觉,建议每日用15分钟进行生活化数学互动:分水果时理解等分概念,超市购物训练货币计算,积木搭建感知立体图形,避免过早接触复杂公式,可通过七巧板、数独游戏提升空间想象与推理能力,运算能力达标标准不是速度,而是理解“满十进一”等基本原理,家长可记录孩子解题时的思考过程,观察是否建立清晰的数理逻辑。

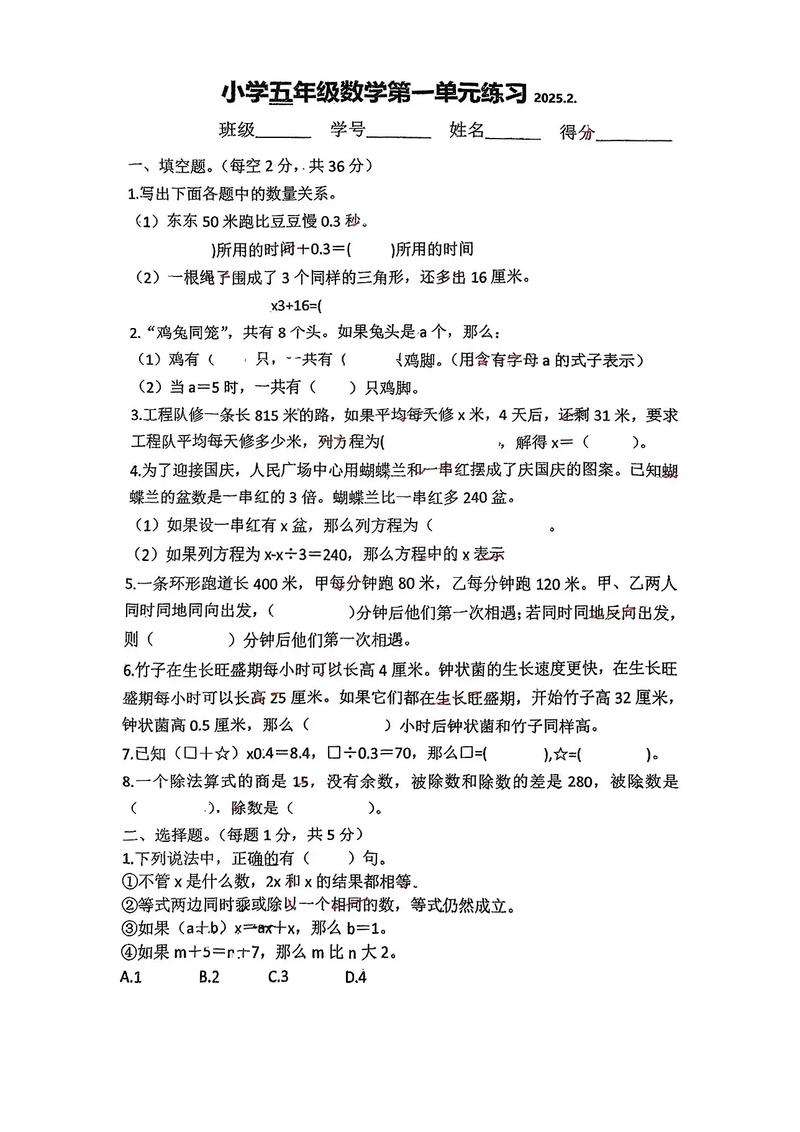

中年级(4-5年级):构建思维体系

当孩子具备基础运算能力后,重点转向思维结构化,推荐使用思维导图整理单元知识点,例如将“分数”概念分解为意义、运算、应用三大分支,每周安排1次实际问题解决训练:计算家庭水电费、设计春游路线图,此时可引入错题本,但需注意:不是简单抄写错题,而是用不同颜色标注错误类型(计算粗心/概念混淆/方法错误),针对性强化薄弱环节。

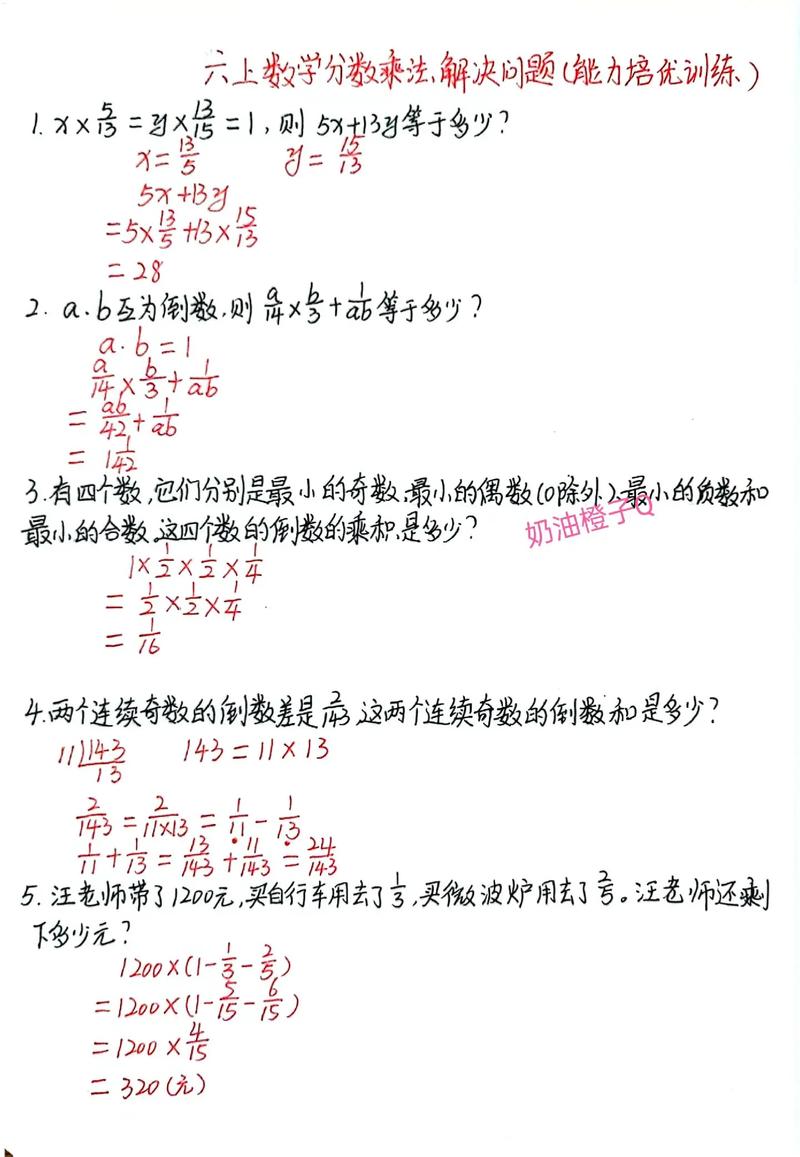

高年级(6年级):衔接初中思维

在巩固基础知识的同时,逐步渗透代数思想,例如用字母表示数量关系,通过天平平衡实验理解方程本质,精选5-8道跨学科综合题每周训练,如计算运动会接力赛的最佳组队方案,既锻炼数据处理能力,又培养优化思维,此阶段要警惕“题海战术”,优先完成知识脉络图,确保每个知识点能说出2-3种应用场景。

家长角色定位

1、观察者:记录孩子在不同题型上的停留时间,判断真实掌握程度

2、支持者:提供测量工具、数学绘本等学习资源,而非直接讲解答案

3、协作者:与教师保持沟通,重点关注学习策略而非分数波动

常见规划误区

- 盲目提前学习初中内容,导致基础概念碎片化

- 用竞赛难度题目衡量学习效果,打击自信心

- 忽视课本例题的演变逻辑,过度依赖课外教辅

教育心理学研究表明,6-12岁儿童对数学的兴趣直接影响中学阶段理科学习表现,与其纠结某次考试分数,不如定期观察:孩子是否愿意主动思考数学问题?能否用数学语言描述生活现象?这些能力的养成,远比短期成绩提升更有价值。

数学教育本质是思维体操,需要遵循“感知—理解—应用”的认知规律,保持适度的学习节奏,让每个阶段的能力自然生长,才是真正合理的规划方式。

发表评论