备课是教学的核心环节,一份优质的小学数学教案直接影响课堂效果与学生理解,如何科学、高效地准备教案?以下从教学目标、内容设计、课堂互动三个维度展开,结合教学实践提供可落地的建议。

一、精准定位教学目标

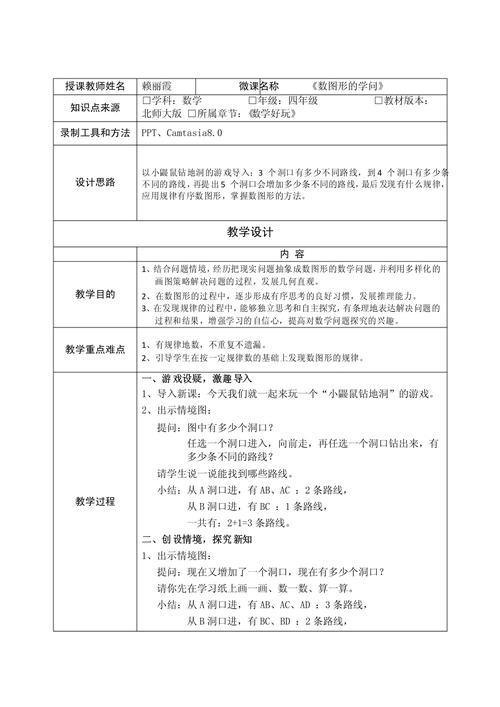

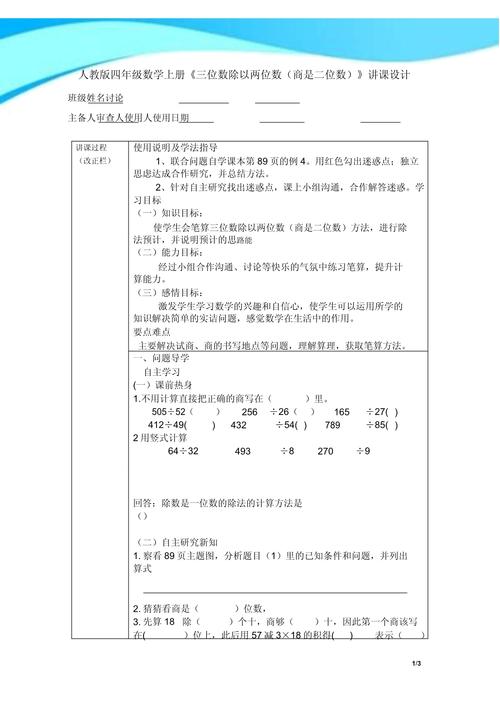

教案的核心是目标明确,教师需对照《义务教育数学课程标准》,结合单元知识点与学情,拆解出具体、可衡量的目标,三年级“分数的初步认识”一课,目标应细化到“能准确读写分数”“理解平均分的概念”,而非笼统的“掌握分数”,目标设定后,需设计对应的评估方式,如课堂提问、随堂练习,确保学生达标。

二、分层设计教学内容

小学生的认知水平差异较大,教案需兼顾不同层次学生的需求,在“乘法分配律”教学中,基础层学生可通过实物操作(如分小组发小棒)直观理解规律;提高层学生可尝试用字母表达式推导;拓展层学生则可设计开放性问题:“如果改变运算顺序,结果会如何?”通过阶梯式任务,让每个学生都能在最近发展区获得提升。

三、动态规划课堂互动

教案不是固定剧本,需预设弹性空间,建议采用“问题链+生成点”模式:先用连贯的问题串引导学生思考(如“长方形的周长怎么算?如果只告诉长,能算吗?”),同时在关键环节预留生成性讨论,讲解“鸡兔同笼”问题时,提前准备两种解法(列表法、假设法),根据学生反应灵活切换,并鼓励他们提出新思路。

四、融合生活化情境

数学知识需与真实场景结合才能激发兴趣,备课时可参考学生日常生活设计案例:教学“认识人民币”时模拟超市购物,学习“统计”时收集班级身高数据制作图表,同时引入跨学科元素,如用古诗中的数字体会数学美感,用体育比赛积分理解加减法应用。

五、持续优化教案细节

课后及时记录教学反馈:哪些环节学生参与度高?哪些问题超出预期?通过复盘调整教案,若发现“角的度量”实操环节时间不足,下次备课可增加量角器使用示范;若学生对“概率”概念理解模糊,可补充抛硬币实验视频辅助讲解。

个人观点:教案的终极价值在于服务课堂,而非机械执行,教师应保持“设计-实践-反思”的循环,用专业态度打磨细节,用创新思维激活课堂,才能真正实现“备有所用,教有所成”。

发表评论