小学生数学成绩不理想,家长如何科学引导?

数学作为基础学科,对逻辑思维和问题解决能力的培养至关重要,但部分小学生在数学学习中出现理解困难、计算错误多、兴趣不足等问题,让家长感到焦虑,如何帮助孩子突破瓶颈?关键在于找准原因,用对方法。

一、先排除“非能力因素”

部分孩子成绩不理想并非智力问题,而是由其他因素导致。

1、专注力不足:上课容易分心,错过关键知识点

2、畏难情绪:因某次考试受挫产生心理压力

3、基础薄弱:低年级知识点未牢固掌握,影响后续学习

建议家长先与教师沟通,通过课堂观察和作业分析定位具体问题,某重点小学教师反馈:“80%的数学学习困难生,在改善听课效率后成绩明显提升。”

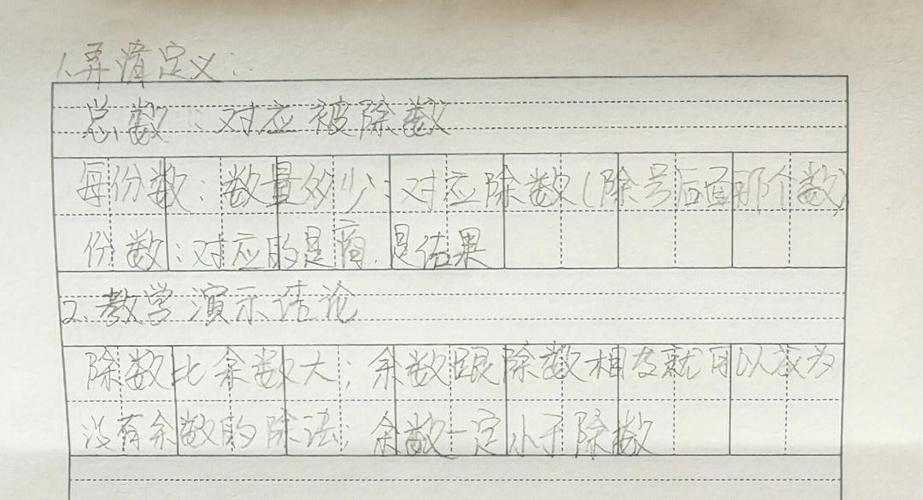

二、建立“可视化”学习路径

抽象的数学概念容易让孩子困惑,可尝试:

数形结合法:用积木、数轴等工具演示加减乘除

生活场景迁移:购物时让孩子计算折扣,测量家具长度练习单位换算

错题图形化:将错题改编成彩色思维导图,用不同颜色标注解题步骤

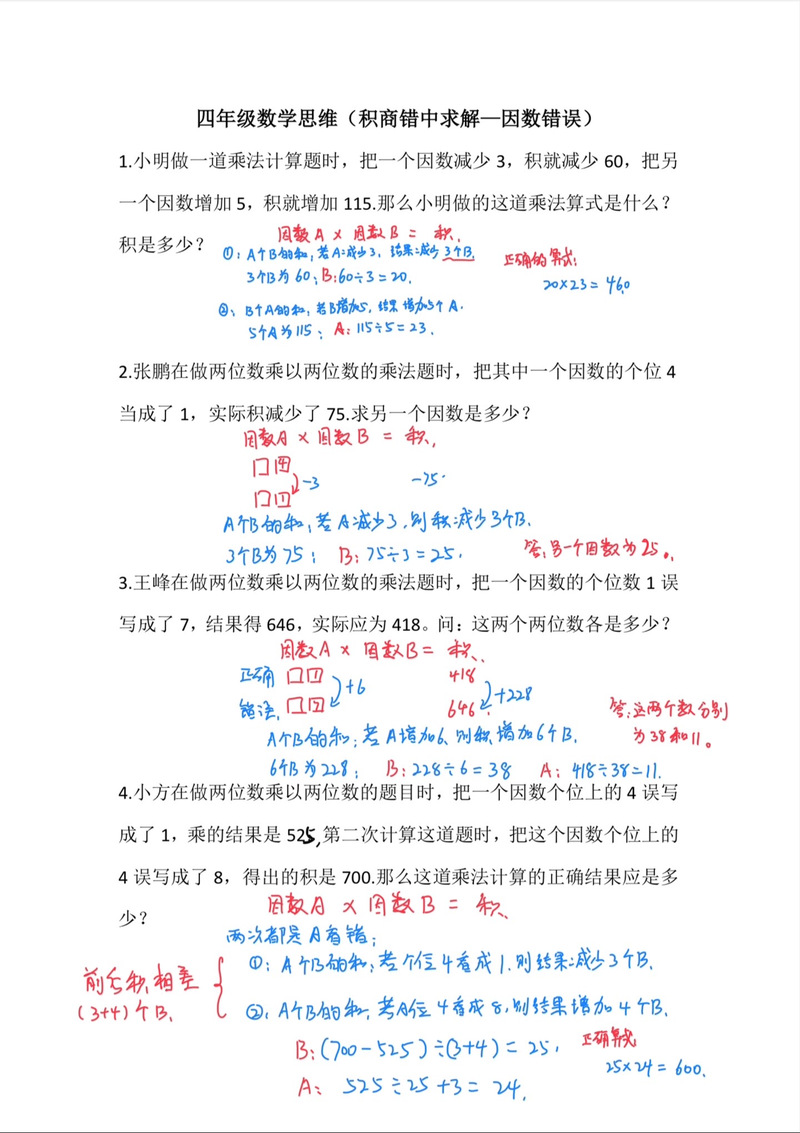

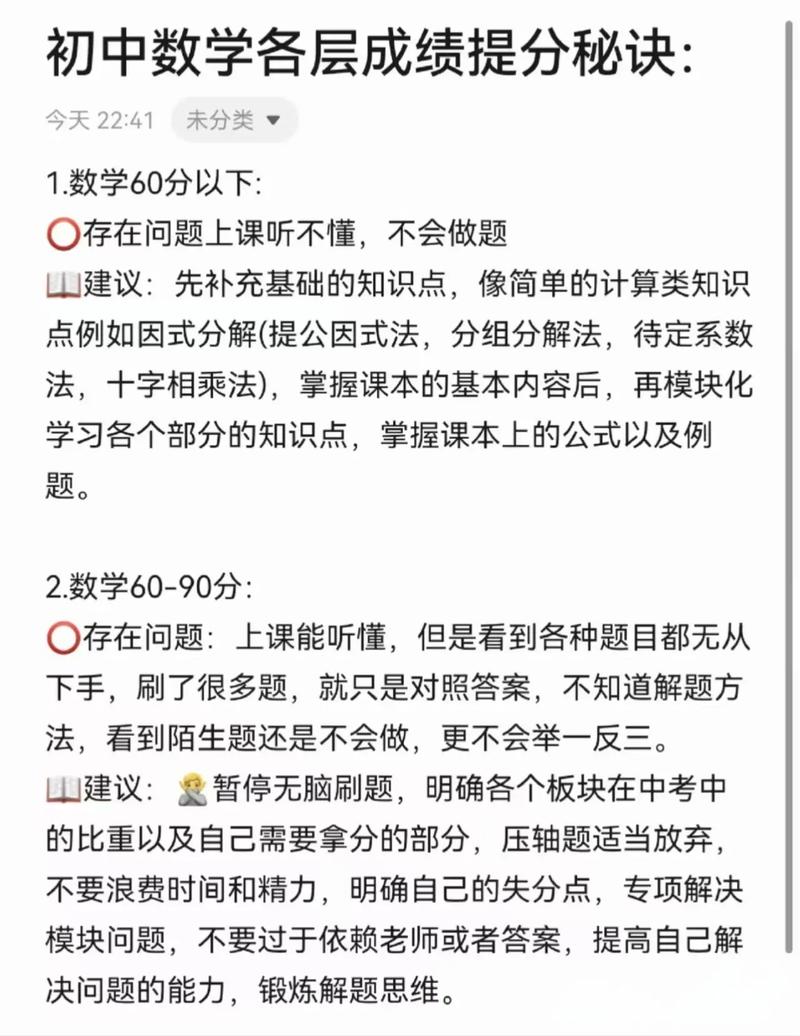

三、警惕“无效练习”陷阱

教育部“双减”政策明确指出,机械刷题会扼杀学习兴趣,有效训练应具备三个特征:

1、分层设计:根据孩子当前水平选择习题(如基础题70%+拓展题30%)

2、即时反馈:练习后立即核对答案,用“√”标注正确思路

3、举一反三:每周挑选1道经典题,引导孩子改编题目条件

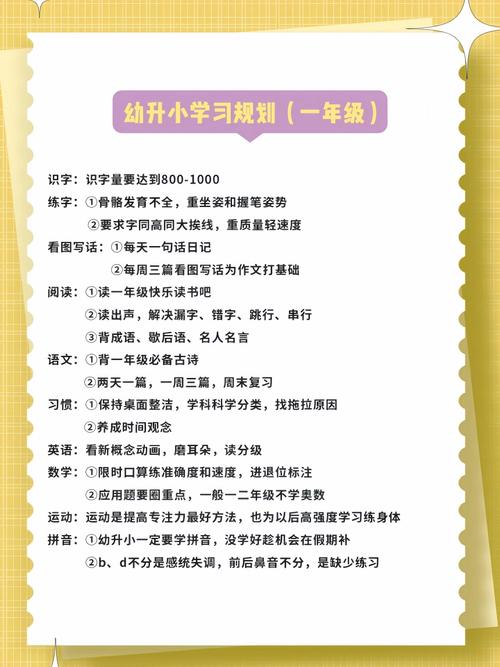

四、重塑数学认知的三个关键期

北京师范大学教育心理学团队研究发现,小学阶段存在三个数学敏感期:

二年级:从具象运算向抽象思维过渡

四年级:应用题复杂度显著增加

六年级:几何与统计知识体系建立

家长可在这三个阶段增加亲子数学游戏时间,例如通过“24点”扑克游戏锻炼运算能力,用七巧板理解几何分割。

五、教师建议的“四步辅导法”

特级教师王老师分享的家长辅导技巧:

1、预习阶段:用5分钟浏览课本插图,讨论“这页图在讲什么故事”

2、作业阶段:发现错误时先问“你是怎么想到这个答案的”

3、复习阶段:让孩子扮演老师讲解例题

4、拓展阶段:共读数学绘本(如《汉声数学图画书》)

数学学习就像搭积木,缺了哪块都会影响整体结构,与其纠结分数,不如带孩子从超市比价、旅行路线规划中体会数学的实际价值,当孩子发现“原来数学真的有用”,内在动力就会被激活。

发表评论