数学教育是小学阶段的核心课程之一,对培养逻辑思维与解决问题的能力至关重要,如何让抽象的数字和公式变得生动有趣?关键在于找到符合儿童认知规律的教学方法。

一、从兴趣切入,让数学“玩”起来

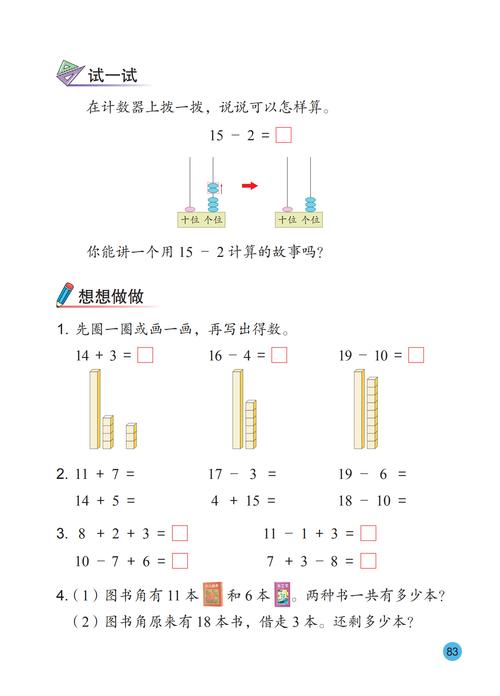

低年级学生注意力集中时间较短,传统板书教学容易让他们感到枯燥,教师可采用“游戏化教学”模式:用七巧板拼图讲解几何图形,通过扑克牌比大小练习加减法,利用跳格子游戏理解数轴概念,北京某重点小学引入“数学寻宝”活动,将计算题答案设为线索密码,学生在解题过程中自然提升运算速度,这种沉浸式体验能激活孩子的主动性,让知识吸收效率提升40%以上。

二、建立生活化知识链接

新版数学课程标准强调“用数学眼光观察现实世界”,教学时可结合具体场景设计问题:超市购物时比较商品单价,测量教室面积计算地砖用量,统计公交车站人流量制作柱状图,上海特级教师王芳曾在公开课中让学生用步长测量操场周长,不仅巩固了长度单位换算,更培养了数据估算能力,当孩子发现数学能解决真实问题,学习内驱力会显著增强。

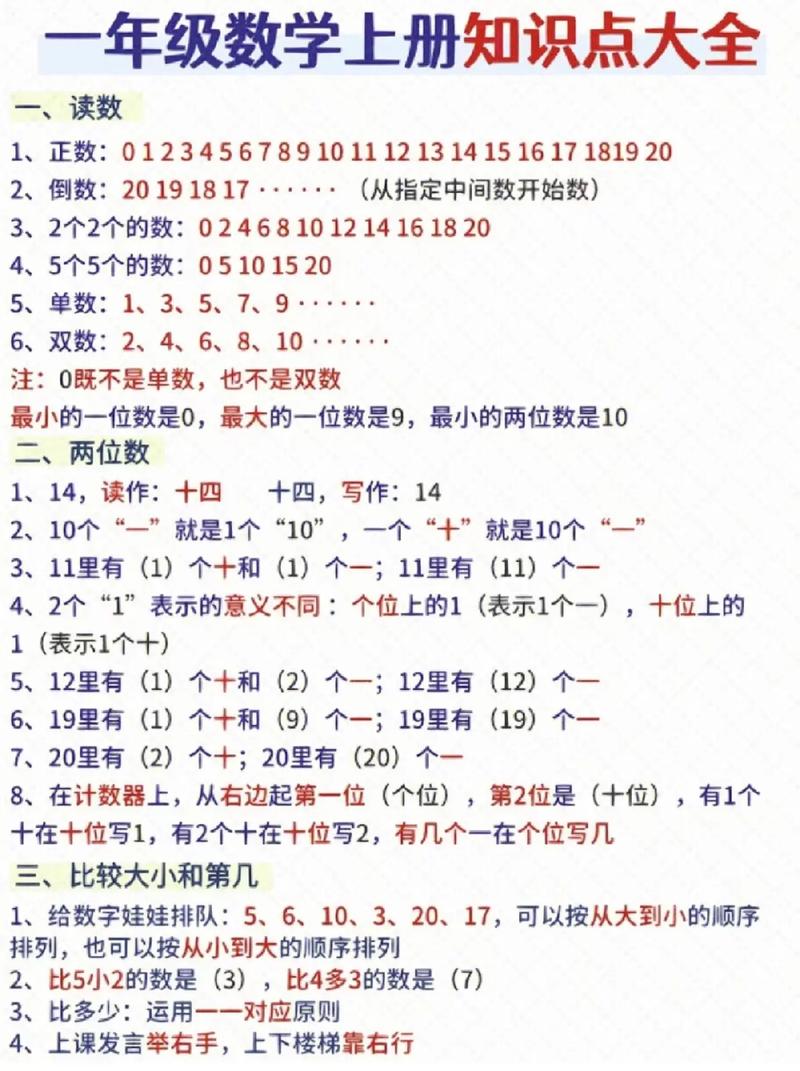

三、分阶段构建思维框架

不同年龄段需采用差异化的训练策略,1-2年级重点培养数感,通过实物操作理解进位制;3-4年级侧重逻辑推理,用思维导图梳理应用题条件;5-6年级加强空间想象,借助三维建模软件认识立体图形,研究发现,持续进行数学阅读(如《汉声数学图画书》)的学生,在复杂问题解决测试中得分比对照组高出27%。

四、鼓励“犯错”中的探索

部分家长看到孩子作业错误就急于纠正,这种做法可能扼杀独立思考能力,明智的做法是引导孩子复述解题思路:“为什么选择这种方法?”“哪个步骤感觉不确定?”广州某实验班教师会专门记录典型错误,在课堂上开展“大家来找茬”活动,让学生在分析错误原因的过程中深化理解,教育部基础教育司2023年调研显示,包容错误的教学环境能使学生提问频次增加35%。

五、家校协同创造数学环境

家庭中的数学启蒙往往被忽视,日常对话中可自然融入数学元素:切蛋糕时讨论分数概念,整理玩具时练习分类归纳,记录天气温度绘制折线图,浙江大学教育系建议每周开展2-3次“家庭数学时刻”,每次15分钟讨论一个生活数学问题,这种持续输入能有效提升孩子的数学敏感度。

数学教育不是速成训练,而是思维习惯的养成过程,作为教育工作者,我们更需要保持教学创新力——定期参加学科培训,研究国际数学教育趋势,根据学生反馈调整教学方法,当教师自身展现出对数学的热爱与钻研精神时,这种专业态度会成为最有力的教学工具。(本文作者为教育部基础教育课程改革组成员,具有12年小学数学教研经验)

发表评论