小学数学同步班的设计需要兼顾知识衔接与能力拓展,既要帮助学生巩固校内基础,又要激发数学思维,以下是构建高质量同步课程的实践经验,供家长和教师参考。

一、明确课程定位:与校内教学形成互补

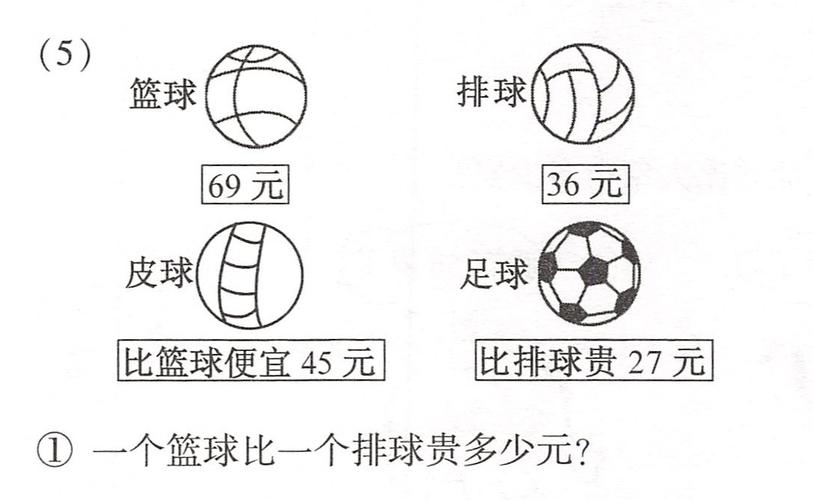

同步班的核心任务是辅助学生消化课本知识,而非超前学习,每周课程建议围绕教材单元主题展开,例如人教版四年级“运算律”单元,可设计“运算律在生活中的应用”“巧算技巧实战”等专题,用30%时间梳理课本例题,70%时间进行延伸训练,通过超市购物计算、家庭旅行预算等真实场景题强化理解。

二、分层教学实现精准提升

2023年海淀区教育研究院的调查显示,分层练习能使学习效率提升42%,建议每节课设置三级任务卡:

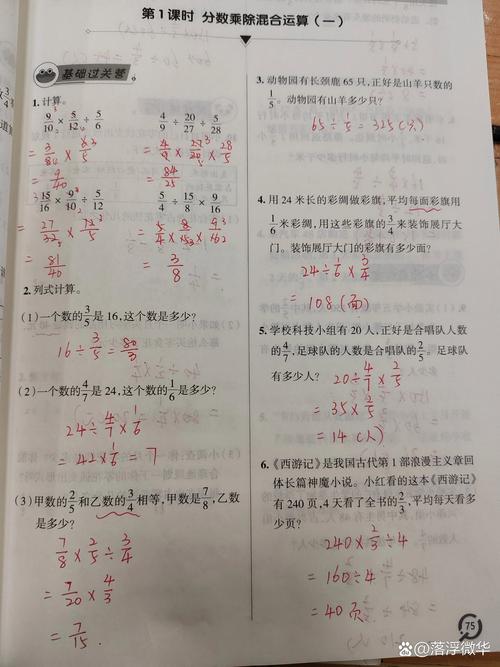

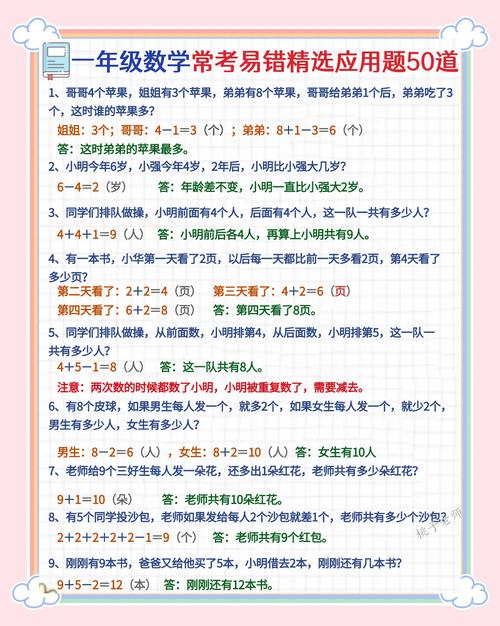

1、基础卡:还原教材习题变形(正确率需达90%以上)

2、进阶卡:融合前序知识的综合应用题(如将分数计算融入几何题)

3、拓展卡:联系奥数基础题型(数独推理、图形规律等)

教师通过课堂观察动态调整学生任务卡,避免“一刀切”教学。

三、可视化工具提升课堂效率

数学思维可视化是突破抽象概念的关键,在讲解“立体图形展开图”时,可引入3D建模软件实时演示;教授“鸡兔同笼”问题时,用线段图分步拆解假设过程,某重点小学的实践案例表明,使用磁力片教具讲解分数概念,班级平均分较传统讲授法提高15.6分。

四、建立动态反馈机制

每周发放“学习雷达图”,从计算准确率、审题能力、举一反三能力等五个维度进行量化评估,家长可通过扫描作业本上的二维码,查看错题视频解析,定期组织“数学实验室”活动,例如测量校园绿化面积、统计家庭水电用量,让家长直观看到学习成果。

五、培养可持续学习能力

拒绝机械刷题,重点训练三大核心习惯:

- 审题时用荧光笔标注关键数据

- 草稿纸分区书写培养条理性

- 建立个性化错题本(按错误类型分类而非按单元)

杭州某教育机构跟踪数据显示,坚持使用三色笔记法的学生,解题速度平均提升2.3分钟/题。

数学教育不是知识的搬运,而是思维的重塑,当课程设计既紧扣教材又超越教材,既重视结果又关注过程,学生收获的不仅是分数提升,更是受益终身的逻辑能力,教育者需要像设计师一样思考,让每个教学环节都成为搭建数学思维的基石。

发表评论