如何帮助孩子提升小学数学能力

数学是小学阶段的核心学科,扎实的基础不仅能提升学业成绩,更能培养逻辑思维与解决问题的能力,许多家长困惑于“孩子数学成绩上不去”的难题,以下从方法、习惯与心态三个维度,分享提升数学能力的实用策略。

一、从“听懂”到“会用”:重视基础概念

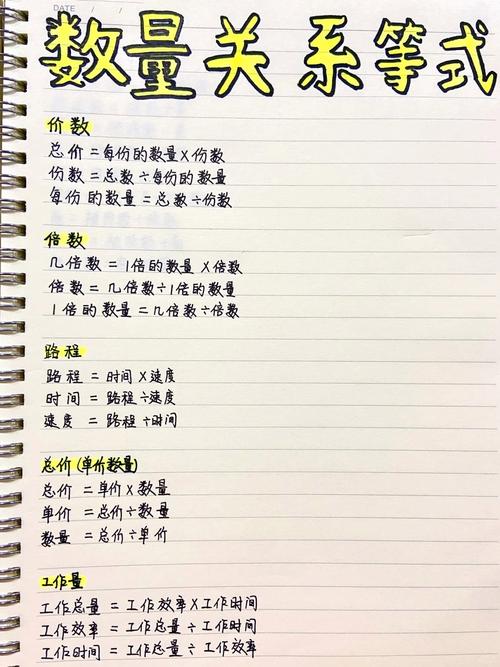

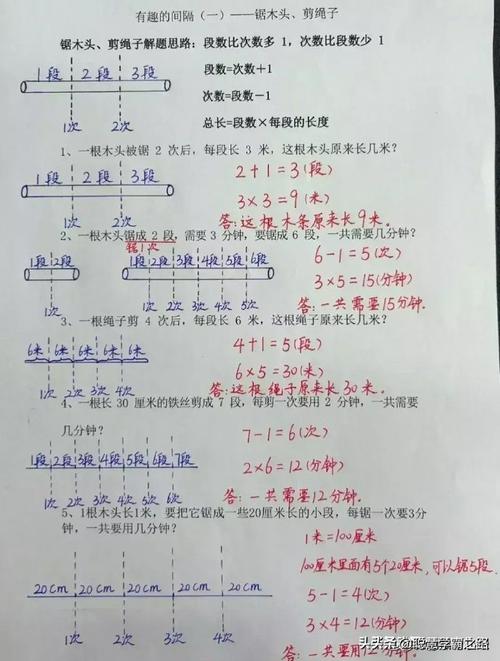

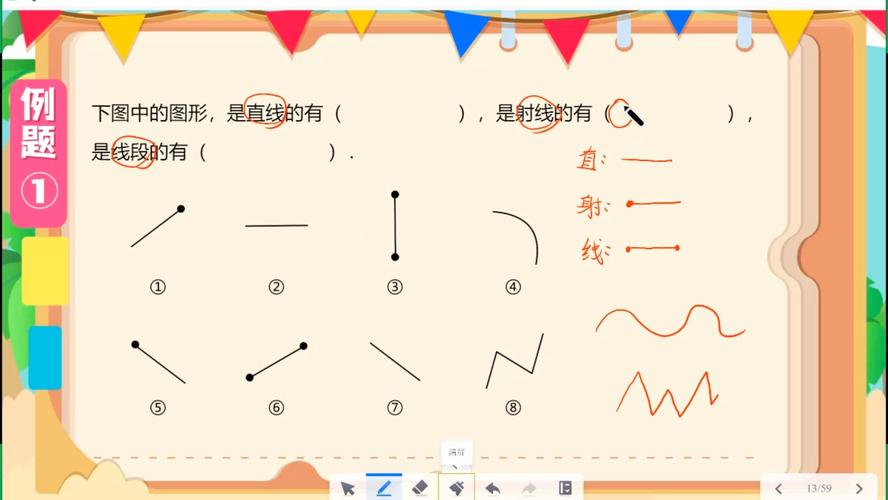

数学知识环环相扣,低年级的加减乘除、图形认知直接影响高年级的应用题与几何学习。关键不是刷题量,而是理解概念本质。

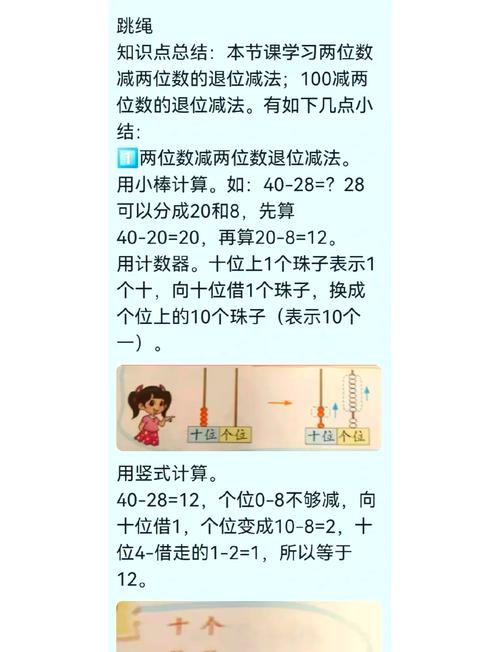

用生活场景代替抽象符号:通过分水果理解“除法”,用购物游戏掌握“元角分换算”。

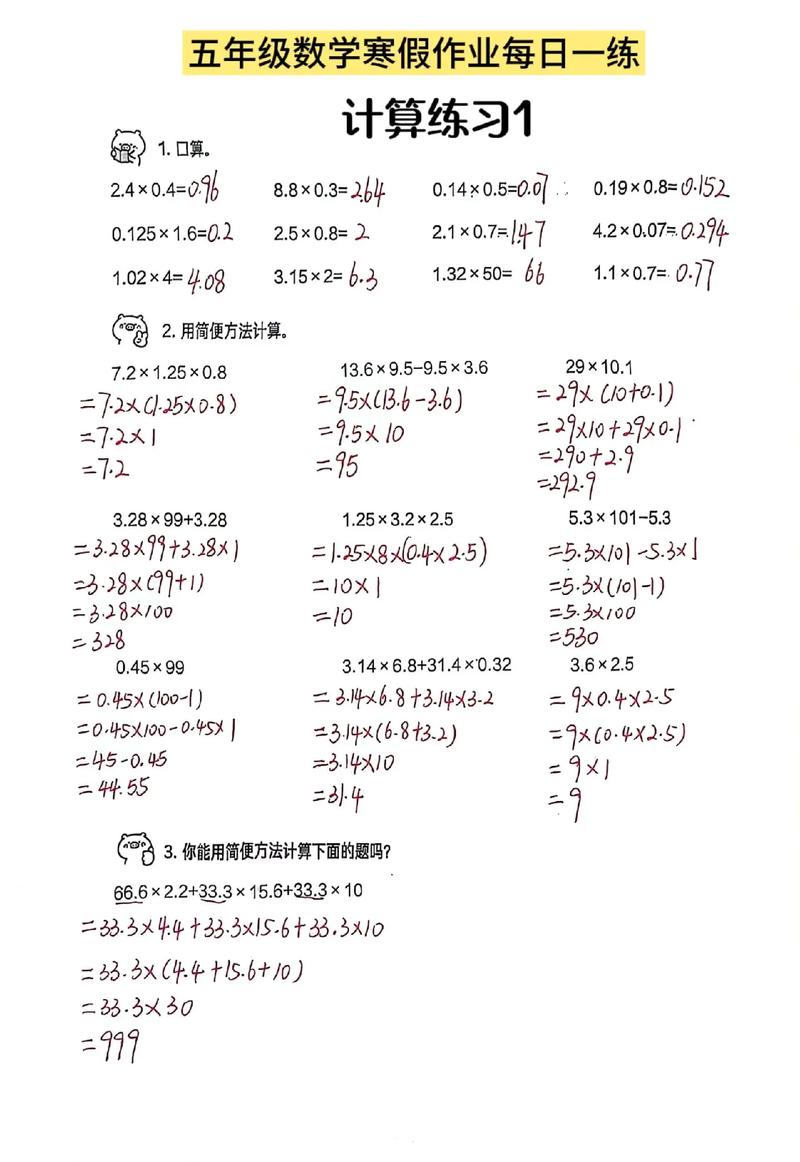

每日5分钟口算训练:坚持心算练习,强化数感与反应速度,避免依赖计算器。

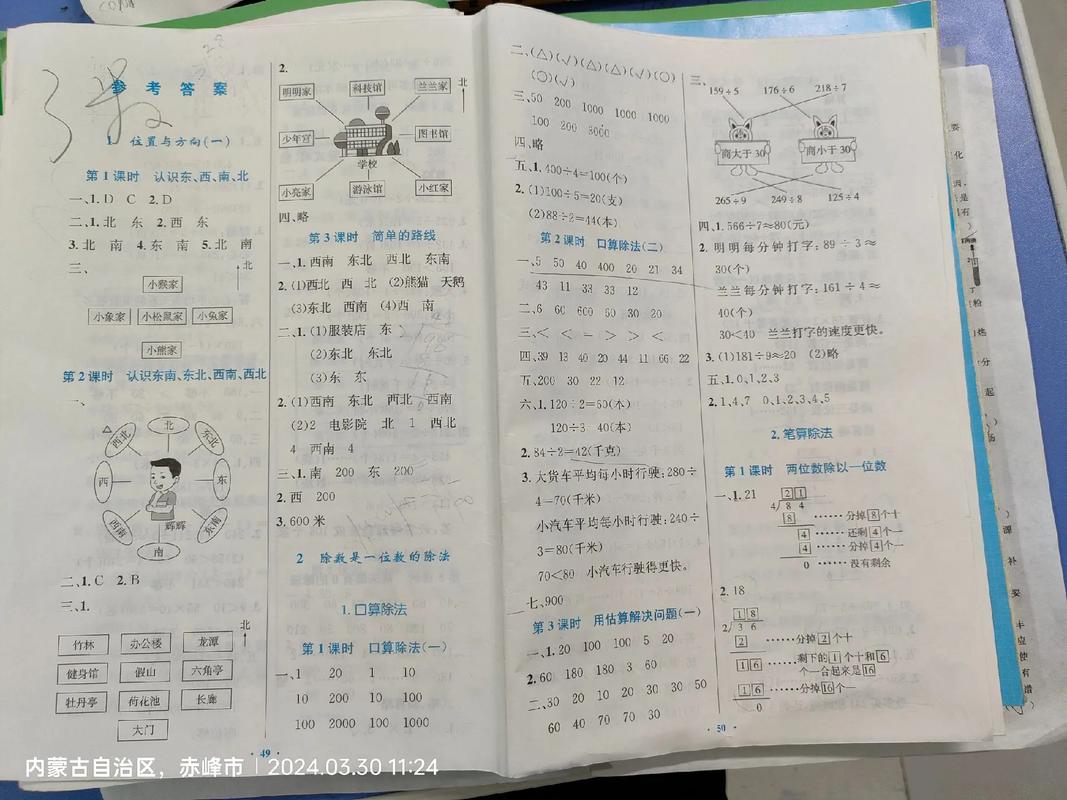

错题本深度分析:记录错误原因(如概念混淆、步骤遗漏),每周复盘,针对性补漏。

专家建议:根据《义务教育数学课程标准》,小学阶段需掌握“数感、符号意识、空间观念”等核心素养,家长可结合教材目录,定期与孩子梳理知识框架。

二、培养逻辑思维:从“解题”到“解决问题”

数学题的难点常在于如何将文字转化为数学语言,鸡兔同笼”问题,本质是训练假设与推理能力,提升方法包括:

画图辅助思考:用线段图分析应用题中的数量关系,用草稿纸拆解复杂步骤。

逆向提问法:鼓励孩子自编题目(如根据算式“15÷3=5”设计情境),加深对逻辑结构的理解。

玩转数学游戏:数独锻炼推理能力,七巧板培养空间想象力,魔方训练观察力。

案例:某重点小学教师发现,坚持用“思维导图”整理单元知识的学生,在综合应用题上正确率高出30%。

三、兴趣与信心:打破“数学恐惧症”

心理学研究表明,学生对学科的兴趣直接影响学习效果,若孩子常说“数学太难”,需警惕消极心理暗示。

降低目标门槛:将大任务拆解为小步骤(如先完成5道题,再逐步增加),及时给予正向反馈。

关联实际应用:带孩子计算家庭水电费、测量房间面积,感受数学的实用性。

善用工具与资源:动画课程(如“洋葱学院”)、数学绘本(如《汉声数学图画书》)能激发探索欲。

实验数据:一项针对小学生的追踪调查显示,每周参与1次数学实践活动的孩子,3个月后成绩平均提升12%。

四、习惯决定效率:建立科学学习节奏

定时定量练习:固定每天15-20分钟数学时间,避免考前突击。

规范草稿纸使用:分区书写步骤,减少粗心错误。

主动提问:鼓励孩子讲解解题思路,发现思维卡点。

家校配合:与老师保持沟通,关注课堂表现而非仅看分数,若孩子“图形与几何”单元薄弱,可在家用积木、折纸强化空间认知。

个人观点:数学能力的提升没有捷径,但正确的方法能减少无效努力,低年级阶段,保护兴趣比追求高分更重要;高年级则需引导孩子从“被动学习”转向“主动思考”,耐心陪伴,及时调整策略,每个孩子都能找到属于自己的数学节奏。

发表评论