小学数学是孩子逻辑思维和抽象能力发展的黄金阶段,1-6年级数学学习需要遵循认知规律,分阶段制定策略,既要夯实基础,又要培养灵活应用的能力,以下是针对不同学段的具体建议,帮助家长和孩子找到高效的学习路径。

1-2年级:建立数感与兴趣

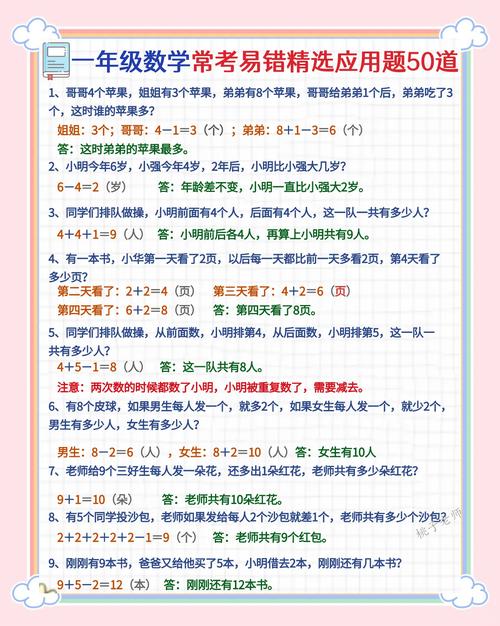

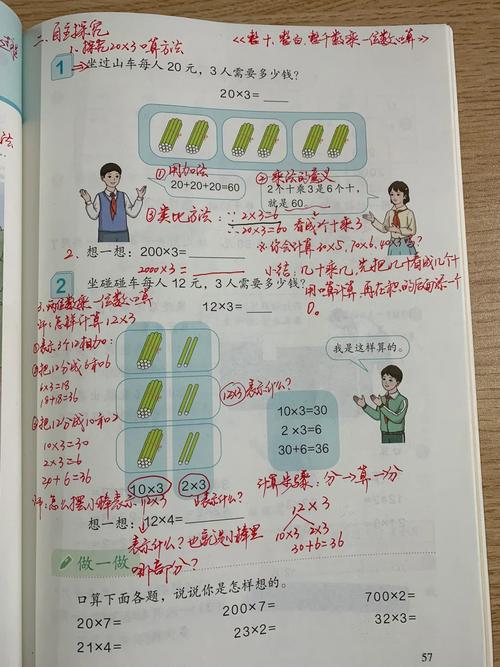

低年级数学的核心是“看得见、摸得着”,用实物操作替代抽象讲解:比如用积木理解加减法,用水果分配练习乘除概念,每天10分钟口算训练(如扑克牌速算游戏)能提升计算速度,但需避免机械化刷题,重点让孩子感受“数”的变化规律,推荐家长用生活场景提问:“买3支铅笔花了6元,每支多少钱?”这类问题能让孩子发现数学与日常的联系。

3-4年级:突破思维拐点

这个阶段从具象转向抽象,学生容易在分数、面积、应用题上卡壳,建议用“三步法”拆解难题:①画图标注已知条件(线段图、表格);②用简单数字替换复杂数据试做;③总结规律,例如相遇问题,先用具体时间、距离举例,再抽象成公式,每周进行一次错题重现,让孩子用自己的话讲解错误原因,比重复做题更有效。

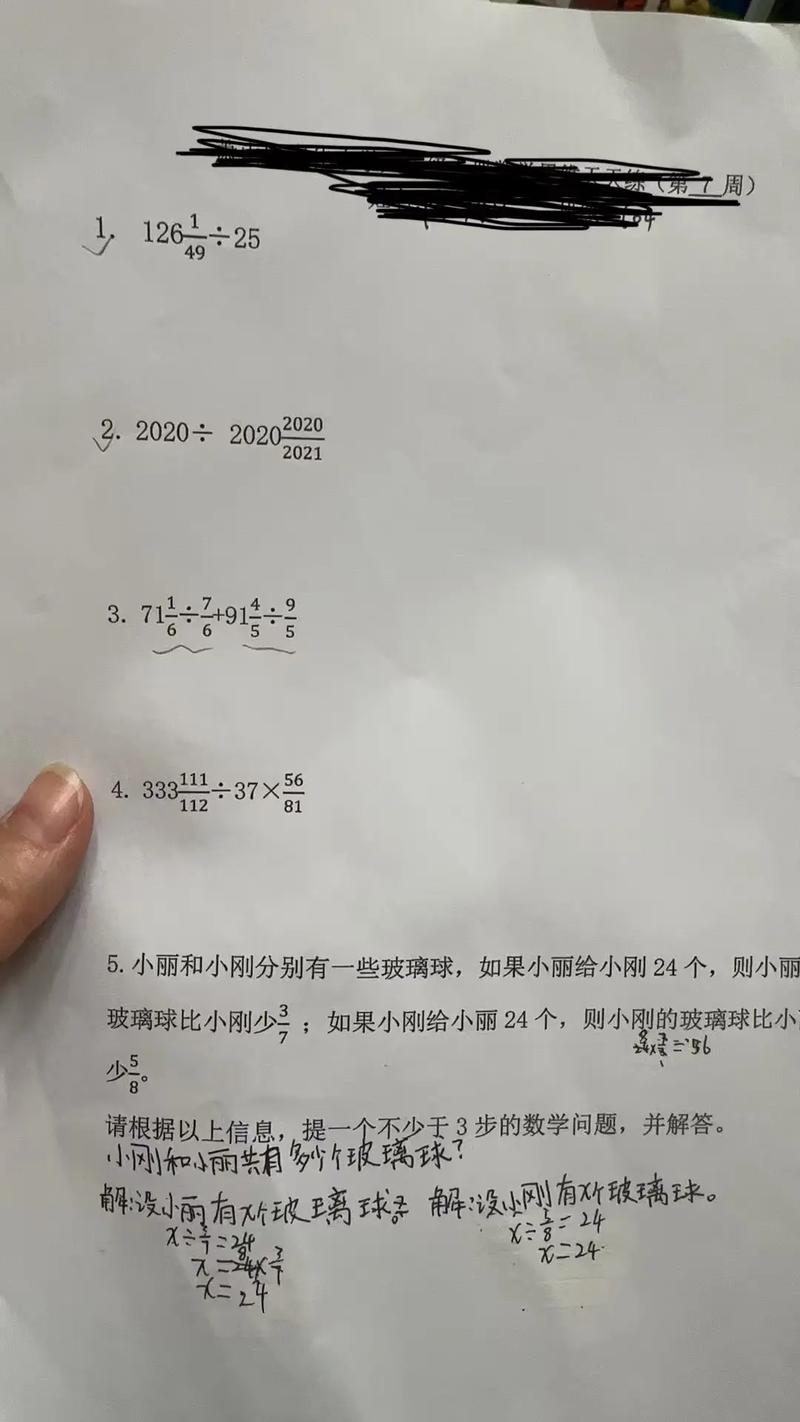

5-6年级:构建知识网络

高年级数学强调系统性,需打通几何、代数、统计间的关联,比如学习比例时,结合地图比例尺、商品折扣计算;复习平面图形公式时,用思维导图梳理周长、面积推导逻辑,重视课本例题的变形训练:将原题的条件与问题互换,或增加干扰数据,考试前重点练习“一题多解”,例如用方程和算术两种方法解应用题,培养思维弹性。

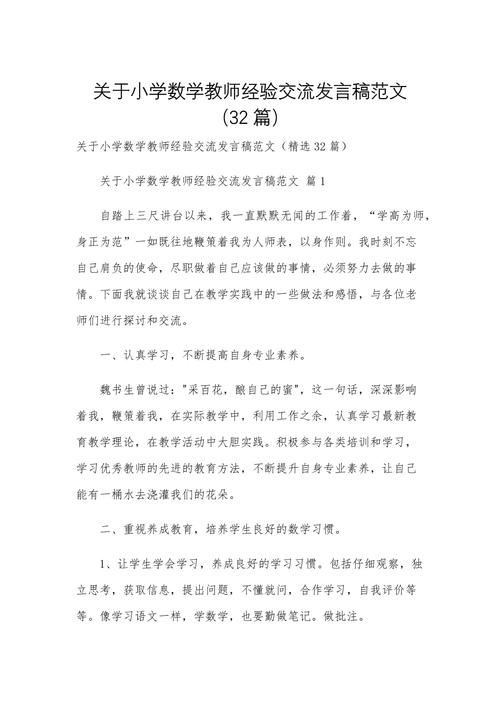

工具选择上,低年级可用七巧板、数棒培养空间感,高年级推荐方格纸画立体图形展开图,避免盲目使用搜题软件,遇到难题先鼓励孩子复述题目要求,再分步骤引导思考方向,数学成绩的提升从来不是直线上升,允许孩子有波动期,关键是通过错题找到知识漏洞,而非单纯追求满分,一位带过三届毕业班的数学教师曾分享:能坚持整理错题本并定期复盘的学生,在初中阶段理科优势会逐渐凸显。

数学不是天赋者的游戏,而是每个孩子都能掌握的思维工具,用对方法,耐心陪伴,小学六年的积累会成为未来理科学习的坚实跳板。

发表评论