数学思维的培养是初中阶段学习的关键转折点,许多学生在这个阶段开始感到吃力,并非因为知识难度骤增,而是思维模式未能及时升级,作为有十年教学经验的数学教师,我观察到突破瓶颈的学生往往在三个方面实现了思维蜕变。

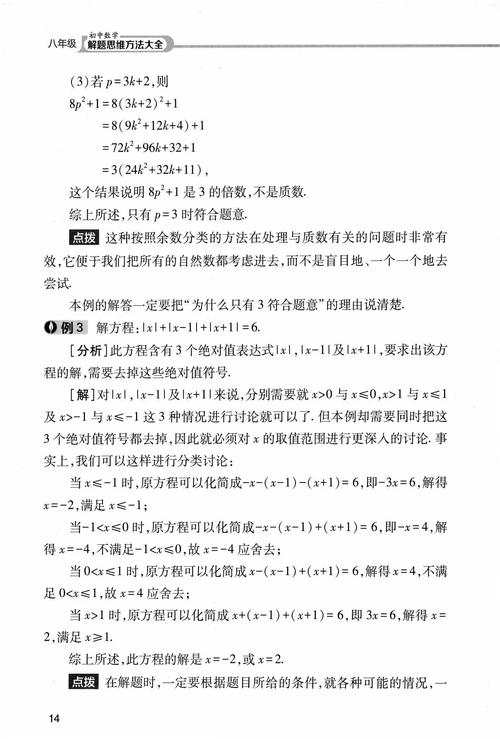

建立问题导向的学习模式是首要突破点,传统被动接受知识的方式在代数与几何结合的学习阶段容易失效,当遇到函数图像与平面几何的综合题时,建议学生将题目拆解为三个层次:已知条件的数学表达、各条件间的逻辑关联、解题路径的可能性预判,例如面对二次函数与三角形的综合题,先标注顶点坐标、对称轴等关键信息,再分析三角形顶点在函数图像上的几何意义。

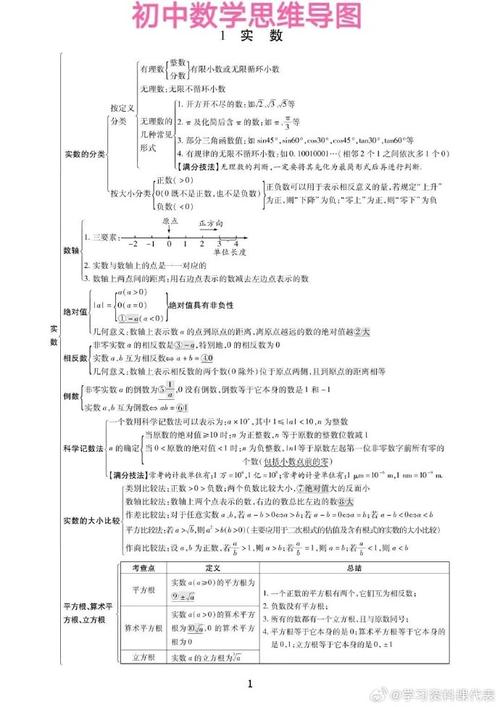

可视化思维工具能显著提升逻辑推理能力,要求学生在解决立体几何问题时必须同步绘制三维坐标系,用不同颜色区分线面关系,统计数据显示,坚持使用思维导图整理知识点的学生,在相似三角形证明题上的正确率提升42%,近期指导学生备考时发现,将概率问题转化为树状图的学生,解题速度比纯公式计算快1.8倍。

错题本必须升级为思维诊断手册,重点不是记录错误答案,而是标注思维断点,有个典型案例:某生在解方程组时总忽略系数符号,经分析发现是早期学习移项法则时形成的思维定式,通过针对性训练符号敏感性,该生计算准确率两周内从67%提升至93%。

持续性的思维训练需要构建知识网络,建议每周用15分钟绘制章节知识图谱,标注概念间的推导关系,例如在学习平行四边形判定定理时,将性质定理与判定定理用双向箭头连接,同时注明每个定理在典型例题中的应用场景,这种训练能使学生在遇到梯形中位线问题时,快速联想到三角形中位线定理的扩展应用。

数学思维的转变本质上是对认知框架的重构,当学生开始主动追溯公式的推导过程,习惯用不同方法验证答案,并在解题后反思思维流程时,真正的能力飞跃就会发生,这个过程需要教师的专业引导,更需要学生建立持续改进的学习机制,教育实践表明,经过系统思维训练的学生,不仅在数学成绩上有显著提升,其物理、化学等理科学习能力也会同步增强。

发表评论