初中数学评课的科学视角与实践路径

评课是教学研究的重要环节,既能帮助教师优化课堂设计,也能为学校提升教学质量提供依据,初中数学课堂的评课需围绕学科特点、学生认知规律以及新课标要求展开,避免流于形式化点评,以下从实践角度探讨评课的核心维度与操作方法。

一、评课前的准备:明确标准与观察重点

有效的评课始于清晰的评价框架,需结合《义务教育数学课程标准》中的核心素养目标(如抽象能力、逻辑推理、数学建模等),制定可量化的课堂观察表。

目标设定:教学目标是否与课程内容匹配?是否体现分层要求(基础、提升、拓展)?

教学设计:是否通过问题链或情境创设激发学生思考?例题是否具有典型性与梯度性?

学生参与:课堂互动频率、提问覆盖率、小组合作有效性等数据需提前规划记录方式。

二、课堂观察的四个关键维度

1、知识传递的逻辑性

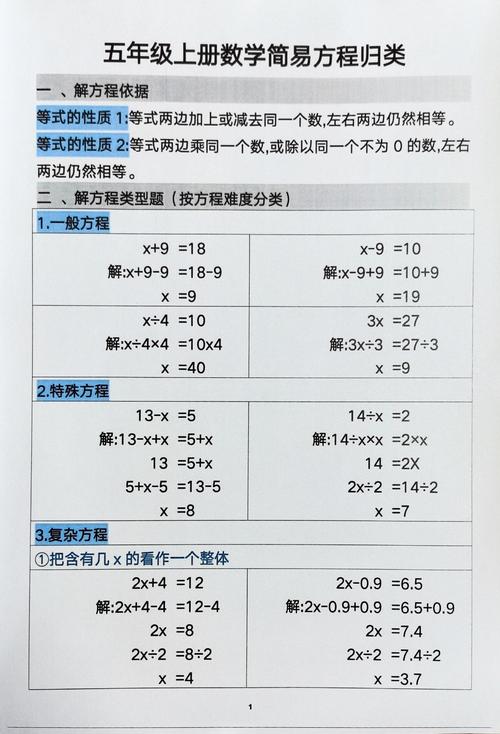

初中数学强调知识体系的连贯性,评课者需关注教师是否将新知识点与已学内容衔接,例如在讲解“一元二次方程”时,能否联系“因式分解”与“函数图像”的关联性,避免知识点孤立呈现。

2、思维引导的有效性

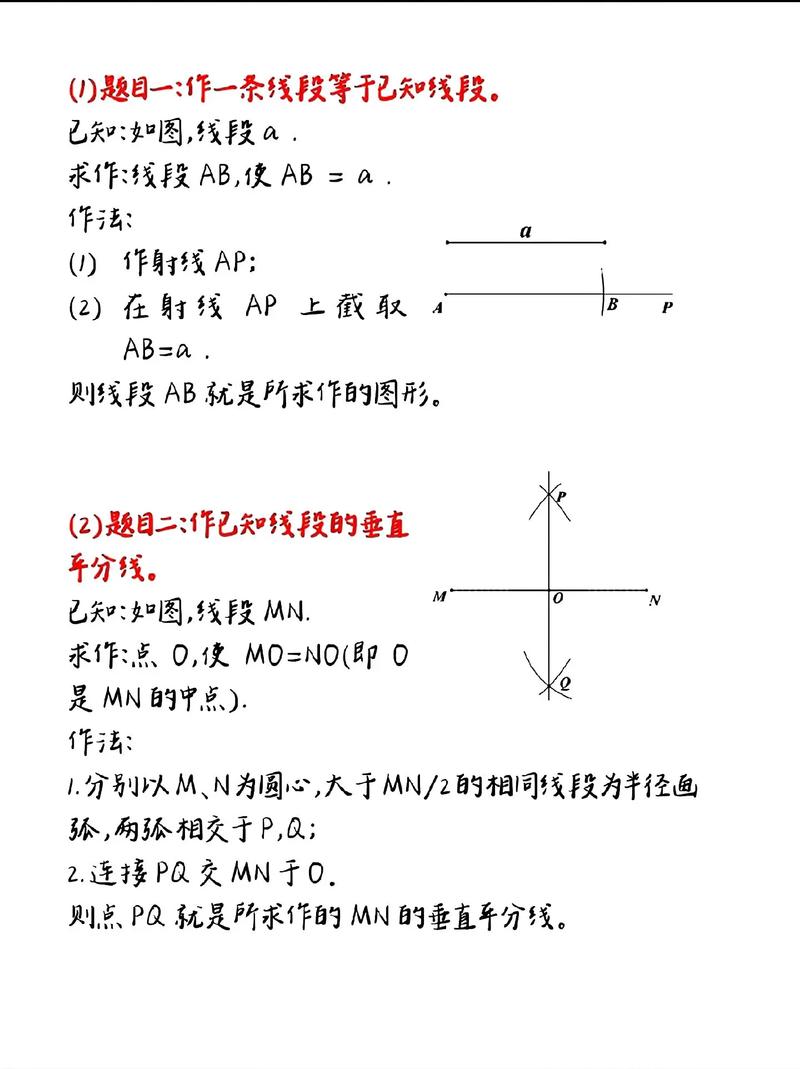

数学课堂的核心在于培养学生的逻辑思维,观察教师是否通过追问、反例辨析等方式推动深度思考,例如在几何证明中,教师是否引导学生自主发现辅助线添加的思路,而非直接告知结论。

3、反馈与纠错的及时性

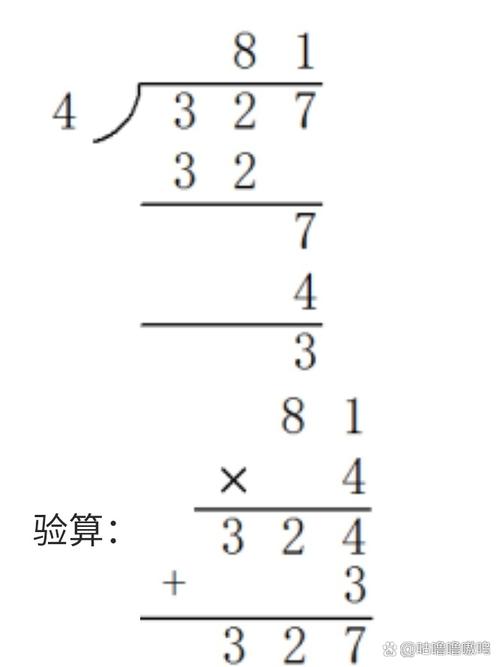

课堂练习环节的即时反馈直接影响学习效果,需记录教师如何针对错误答案进行分析:是简单纠正,还是通过类比、图示等方法帮助学生理解错误根源?

4、课堂节奏的合理性

初中生注意力集中时间约15-20分钟,评课需关注教学环节的时间分配,例如概念讲解、例题演练、自主探究等环节是否张弛有度,避免“前松后紧”或“满堂灌”现象。

三、评课反馈的“三要三忌”

“三要”原则:

要具体:避免“整体不错”等模糊评价,可指出“函数图像绘制环节的动态演示有效降低了抽象理解难度”;

要实证:基于课堂实录数据,如“本节课提问覆盖率达80%,但开放性问题仅占15%”;

要建设性:针对问题提供改进建议,二元一次方程组的应用题型可增加生活案例,提升建模意识”。

“三忌”原则:

- 忌脱离学科特性空谈理念;

- 忌以个人经验替代客观标准;

- 忌单向批评忽视教学情境复杂性。

四、评课结果的延伸应用

一次完整的评课应服务于教学改进,建议形成“课堂诊断报告”,包含:

1、优势与创新点(如跨学科整合案例);

2、待优化环节(如课堂小结的归纳方式);

3、针对性改进方案(如利用几何画板增强空间观念培养)。

数学教育的关键在于让思维可见,评课不仅是评判,更是共同探索教学规律的契机,通过科学的观察、专业的分析、尊重的对话,才能真正实现“以评促教”——这或许是数学教研中最值得坚持的理性态度。

发表评论