初中数学成绩如何分析

数学成绩是衡量学生学习效果的重要指标,但单纯看分数并不能全面反映问题,对于家长和学生而言,学会科学分析成绩,才能找到提升的关键点,以下是几种实用的分析方法,帮助您从数据中挖掘深层信息。

第一步:拆解试卷结构,定位薄弱环节

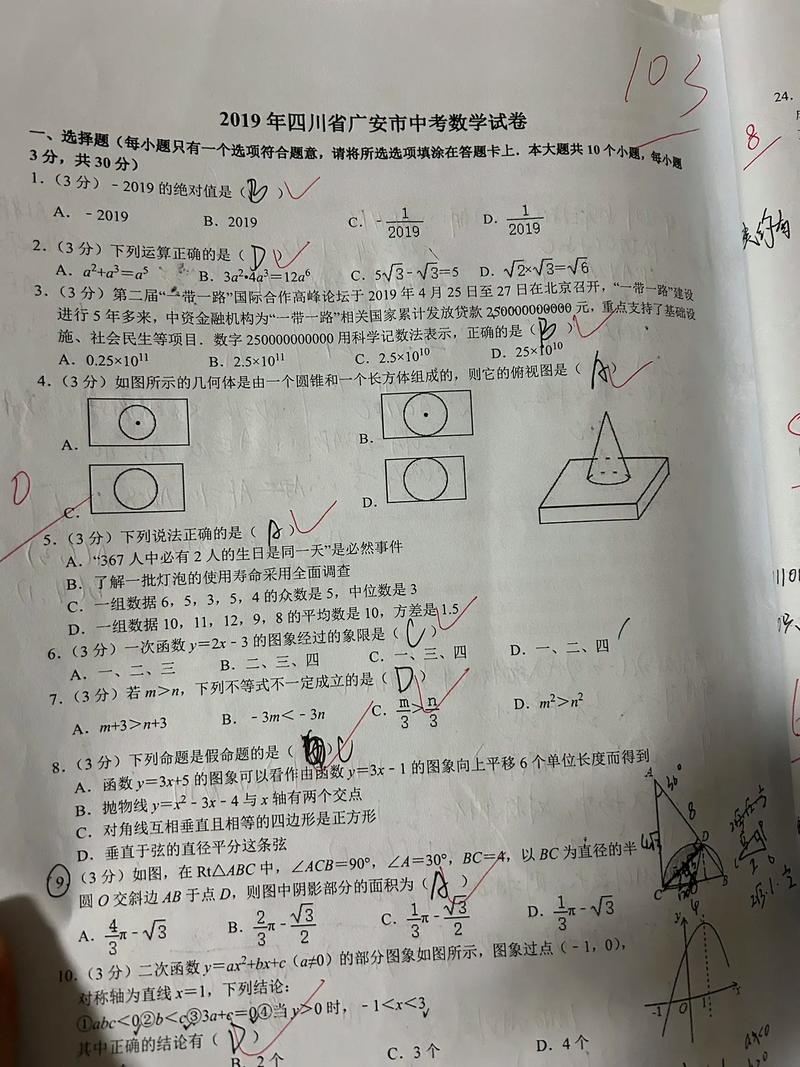

每次考试后,先将试卷按题型分类,例如选择题、填空题、几何题、代数题等,统计每类题型的得分率。

选择题正确率:若低于80%,可能存在基础知识漏洞或审题问题;

大题得分率:若解题步骤不完整但结果正确,需强化逻辑表达;若结果错误,则可能方法未掌握。

通过对比不同题型的得分差异,能快速锁定薄弱知识点,几何题得分低的学生,可能需要加强空间想象能力或定理应用训练。

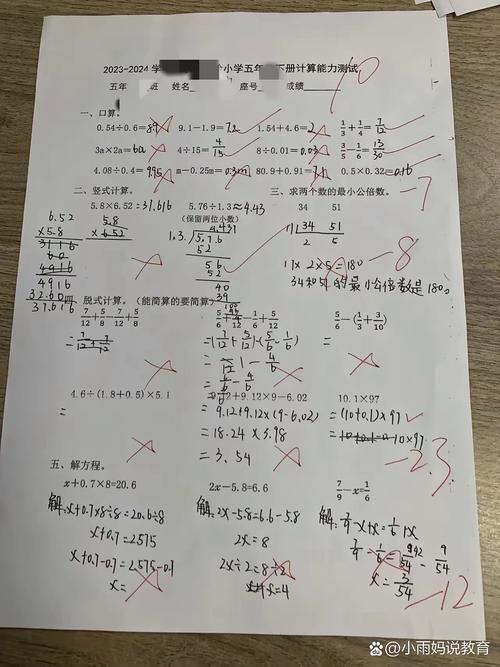

第二步:分析错题类型,区分“粗心”与“不会”

许多学生将错误归因于“粗心”,但实际上,“粗心”背后往往隐藏着更深层的问题,建议将错题分为三类:

1、计算失误:如符号错误、步骤跳步导致结果偏差;

2、概念模糊:如混淆公式、定理使用条件不清晰;

3、完全不会:面对题目时无从下手。

针对第一类问题,需加强计算规范训练;第二类需回归课本巩固基础;第三类则需要专项突破,例如通过例题解析掌握解题思路。

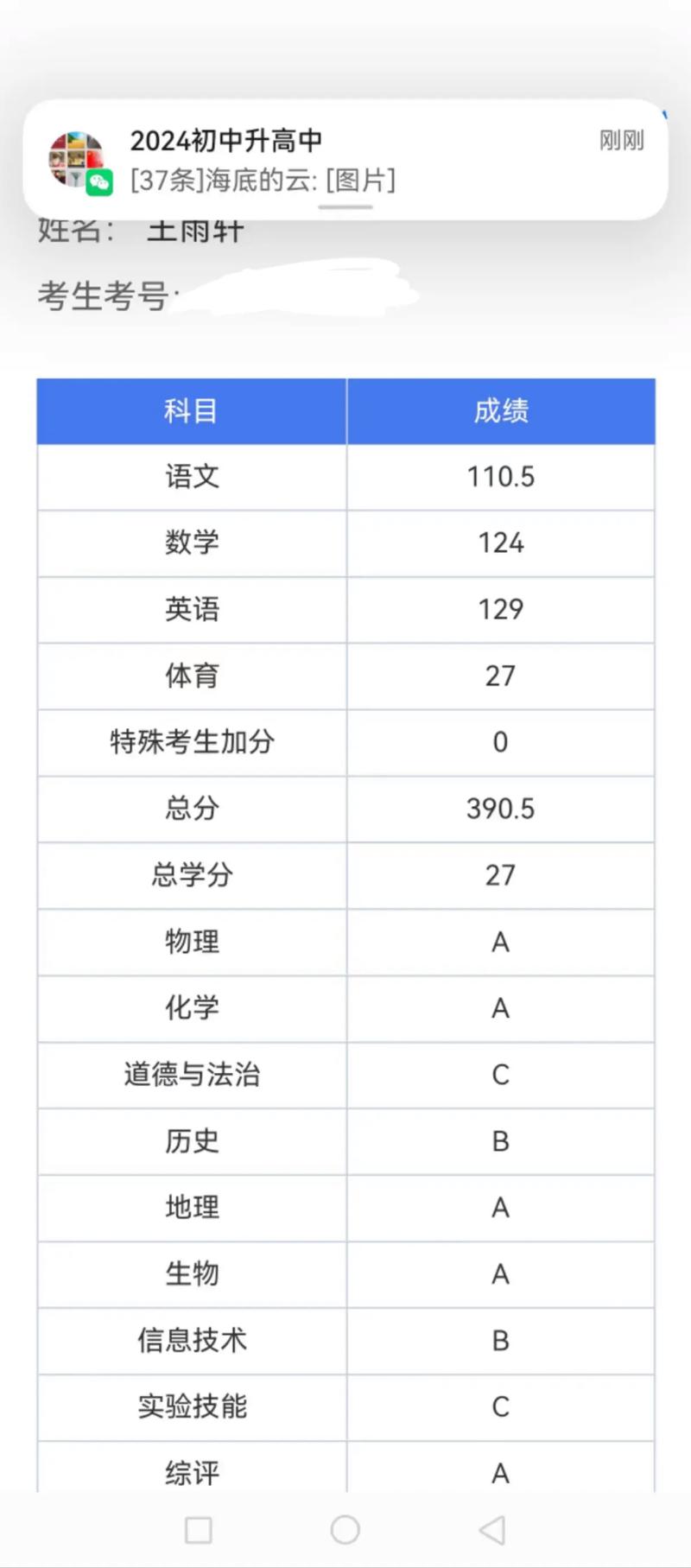

第三步:追踪长期趋势,观察进步空间

单次成绩可能受状态、难度等因素影响,建议记录至少三次考试的数学成绩,观察变化趋势:

成绩波动大:可能基础知识不牢固,需系统复习;

持续偏低:需检查学习方法是否低效,例如是否过度依赖死记硬背;

稳步提升:说明当前策略有效,可针对性强化优势模块。

家长可协助制作成绩折线图,直观展示学习效果,并与孩子共同制定短期目标(如提高计算准确率)和长期规划(如攻克函数难点)。

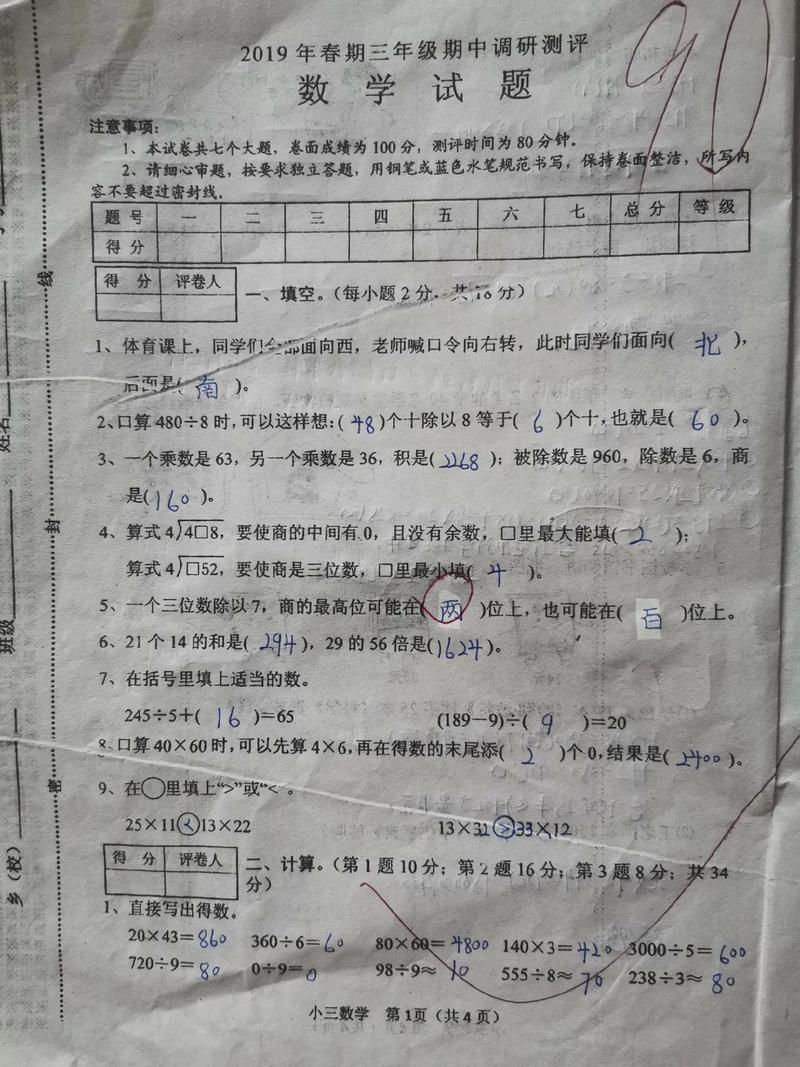

第四步:结合学习习惯,优化日常行为

成绩与日常学习行为密切相关。

作业完成质量:是否独立完成?错题是否及时订正?

课堂参与度:是否主动提问或记录疑问?

复习频率:是否有定期整理错题本的习惯?

若发现学生习惯性回避难题、依赖参考答案,需调整学习态度,培养独立思考能力;若时间分配不合理导致考试来不及答题,可进行限时训练提升速度。

个人观点:成绩是“诊断书”,而非“判决书”

数学成绩分析的核心目的不是评判优劣,而是找到改进方向,与其纠结分数高低,不如将每一次考试视为发现问题的机会,某个学生若在“一元二次方程”模块反复出错,与其盲目刷题,不如从基础解法重新梳理,再逐步进阶到应用题训练。

教育的本质是成长,而非分数竞争,通过科学分析成绩,学生能更清晰地认识自己,家长也能提供更有针对性的支持,数学能力的提升会自然反映在分数上——这才是良性循环的开始。

发表评论