辅导孩子学数学,家长最需要知道的四个关键点

数学作为基础学科,对培养逻辑思维和解决问题的能力至关重要,许多家长在辅导孩子时容易陷入“刷题”或“讲答案”的误区,反而让孩子产生畏难情绪,以下从实际经验出发,分享几个有效方法,帮助家长科学引导孩子学好数学。

1. 避免急躁情绪,用耐心代替指责

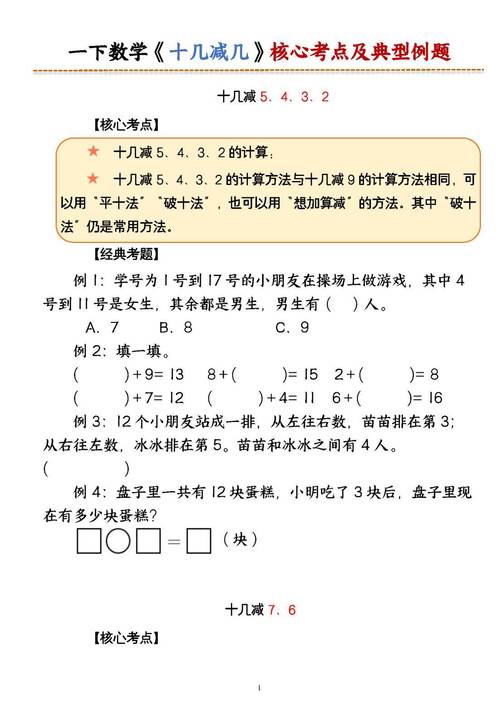

孩子遇到数学难题时,常因思路卡壳而慌乱,此时若家长用“这么简单都不会”等语言施压,会直接打击信心,正确做法是先观察孩子的思考过程,比如他是否读懂了题目条件、是否尝试画图辅助理解,低年级孩子计算“8+5”时,若掰手指停顿,可以问:“要不要试试把5分成2和3?先凑成10再加剩下的?”用引导代替否定,让孩子感受到探索的乐趣。

2. 建立“数学思维”比追求答案更重要

许多家长过于关注题目对错,却忽略了思维训练,小学数学的核心是数感、空间观念和逻辑推理,比如辅导“认识钟表”时,可以让孩子观察真实钟表的指针运动,再讨论“分针走一圈,时针会动多少”;学习“长度单位”时,用家里的书本、桌子作为测量工具,比较“1米大约等于几个课本的长度”,通过具象化体验,抽象概念更容易被理解。

3. 分步骤拆解问题,培养解题框架

孩子面对复杂题目容易无从下手,家长需教会他们“拆解问题”的方法,以应用题为例,可以分三步走:

提取关键信息:圈出题目中的数字、单位或关系词(如“比……多”“平均”);

画图辅助:用线段图、表格或实物摆弄理清逻辑;

反向验证:算出答案后,代入原题检查是否合理。

“哥哥有12颗糖,妹妹比他少4颗,两人共有多少颗?”先引导孩子写出“妹妹:12-4=8”,再算总和,最后反问:“如果妹妹比哥哥多4颗,答案会变成多少?”通过对比强化理解。

4. 避免三类常见误区

超前学习:强行让孩子接触超纲知识(如一年级学乘除法),可能导致基础不牢;

依赖口算APP:过度使用电子软件会削弱手写练习的专注力;

忽视课本例题:教材中的例题往往涵盖核心考点,吃透例题比盲目刷题更有效。

数学学习是一个积累的过程,家长的角色不是“老师”,而是“脚手架”——提供支持但不替代思考。 当孩子习惯用数学的眼光观察生活(如购物计算折扣、规划旅行时间),兴趣和自信心自然会提升,少一点焦虑,多一点方法,孩子的数学之路才能走得更稳。

发表评论