小学数学计算关怎么过

数学计算是小学数学的核心能力,直接影响后续数学思维的发展,许多孩子在计算环节卡壳,并非因为“天赋不足”,而是方法、习惯或心理因素导致,如何有效突破计算关?结合一线教学经验和教育心理学原理,分享以下实用策略。

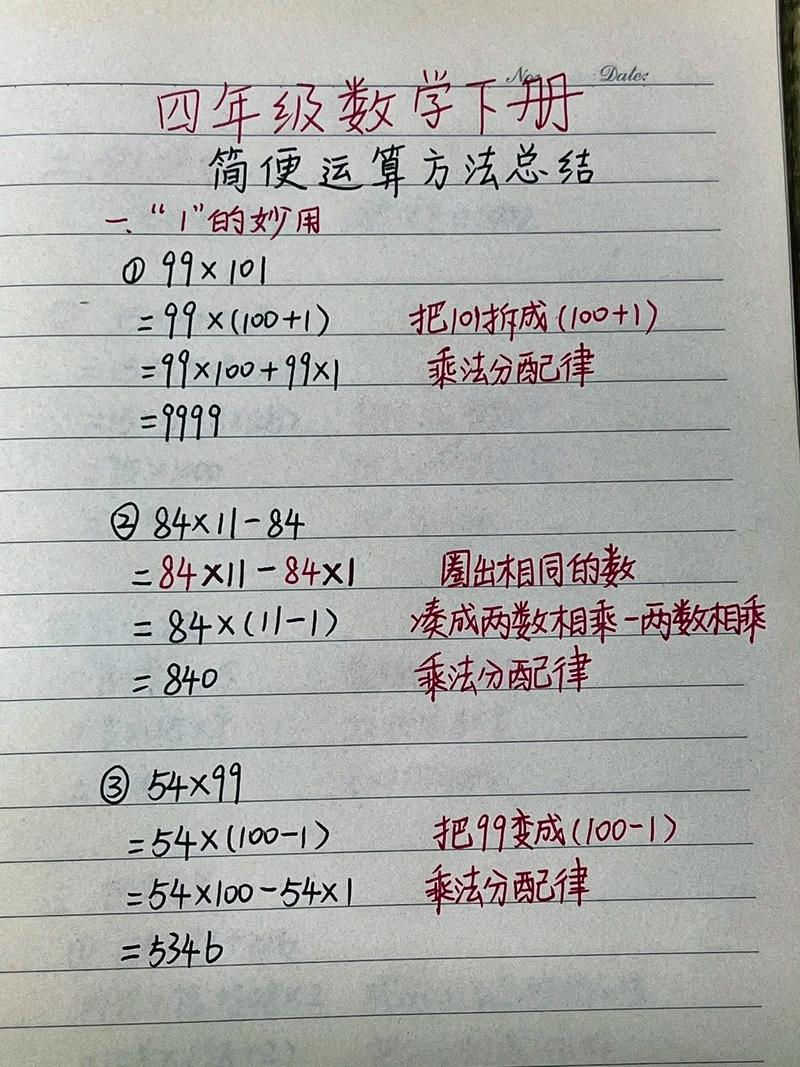

一、夯实基础,理解算理是前提

不少家长急于让孩子刷题,却忽略了算理的理解,两位数加减法需明确“数位对齐”的原理,乘法口诀要结合实物操作理解“倍数关系”,建议通过摆小棒、画数轴等直观方式,让孩子动手操作,建立“数字”与“现实量”的联系,当孩子能清晰解释“为什么这样算”,才真正掌握了计算逻辑。

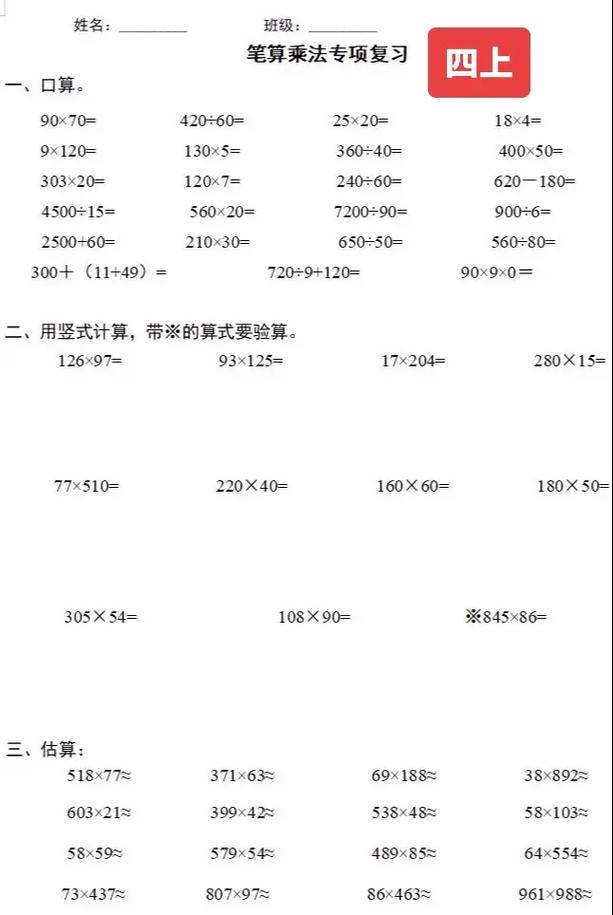

二、分阶段练习,精准定位薄弱点

计算能力需阶梯式提升:

1、准确率优先:初期放慢速度,确保每道题步骤完整、结果正确;

2、限时训练:准确率稳定后,用计时器设定合理时间(如5分钟完成20题),逐步提升熟练度;

3、混合运算:将加减乘除随机组合,训练灵活运用能力。

发现孩子常犯同一类错误(如进退位混淆),可针对性地设计专项练习。

三、巧用工具,让练习更有趣

重复练习易让孩子厌烦,可将计算融入生活场景:

购物游戏:用虚拟货币计算商品总价、找零;

数字谜题:设计“算式接龙”或“数字华容道”;

APP辅助:选择交互性强、有即时反馈的计算类学习软件。

趣味性能降低抵触心理,同时培养“数学有用”的认知。

四、心理建设:避免“粗心”标签

孩子计算出错时,避免简单归因为“粗心”,多数错误有深层原因:

视觉干扰:数字抄写错误,可练习“指读题目”;

记忆偏差:乘法口诀混淆,需强化听觉记忆(如口诀录音反复听);

焦虑情绪:对计算产生恐惧时,先做简单题重建信心。

家长应耐心引导,强调“错误是学习机会”,而非批评指责。

五、长期积累,重视日常渗透

计算能力无法速成,需每日保持适量练习(建议10-15分钟),可制作“计算存折”,记录每日正确题数和用时,让孩子直观看到进步,寒暑假期间,适当复习已学内容,防止能力滑坡。

个人观点

数学计算不是机械训练,而是思维习惯的培养,与其追求“题海战术”,不如帮孩子建立清晰的数感、严谨的步骤意识和积极的解题心态,家长的角色是引导者而非监督者——放下焦虑,用对方法,每个孩子都能跨过这道“隐形门槛”。

发表评论