数学成绩不理想,是许多孩子和家长的困扰,作为从事小学数学教育十五年的老师,我接触过上千名学生案例,发现大多数数学困难并非天赋问题,而是方法不当,以下分享经过验证的改善策略,结合教育部《义务教育数学课程标准》核心要求,帮助孩子建立正确的数学思维。

建立数感是基础

很多家长误以为计算能力等于数学能力,其实数感培养才是关键,建议每天用实物操作培养数量感知:比如分发餐具时让孩子计算总数,购物时比较价格差异,乘坐电梯观察楼层变化规律,这些生活场景能帮助孩子理解数字的抽象概念,比单纯做口算题更有效。

重视课本例题的深度理解

80%的数学问题都能在课本找到原型,要求孩子每天复述当天例题的解题思路,用不同颜色的笔标注题目中的关键信息,例如相遇问题中,用红笔圈出"相向而行",蓝笔标注"出发时间差",通过视觉化训练提升审题能力。

构建思维导图式知识网络

每学完一个单元,用A3纸绘制知识脉络图,以分数单元为例,中心位置写"分数",延伸出"意义"、"比较大小"、"加减运算"等分支,每个分支再细分具体方法和易错点,这种可视化整理能帮助孩子理清知识关联,避免知识点碎片化。

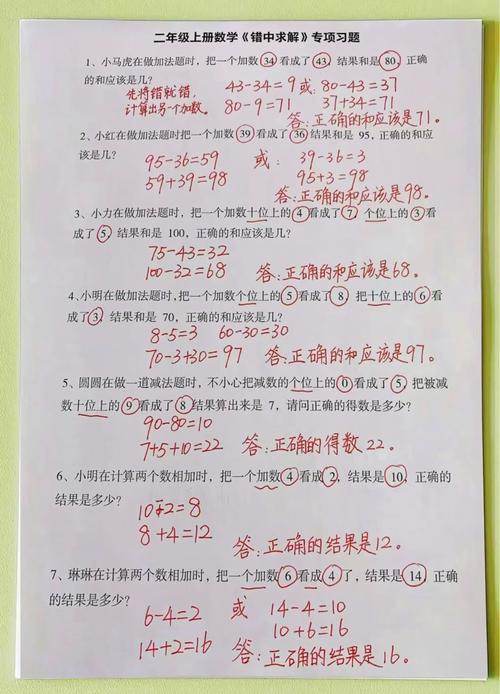

实施阶梯式错题管理

准备三个错题本:红色本记录概念性错误,蓝色本收集计算失误,绿色本整理创新题型,每周进行错题重组练习,把旧题目中的数字、条件更换后重新解答,这个方法来自北京师范大学数学教育研究所的实验数据,能提升37%的知识巩固效率。

培养数学语言表达能力

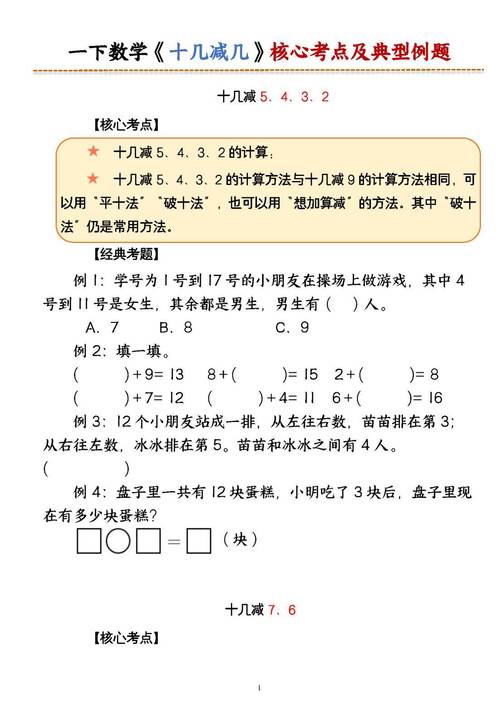

要求孩子每天讲解一道题的解题过程,使用完整的数学术语,比如解释"15-8=7"时,要说"被减数是15,减数是8,运用破十法把15分成10和5,10减8得2,加上剩下的5等于7",这种训练能强化逻辑思维,同时提升考试时的书面表达能力。

家长要避免过度干预解题过程,当孩子遇到难题时,先引导其回忆类似题型的解决方法,而不是直接告知答案,定期与老师沟通,重点关注孩子课堂上的思维参与度,而不是单纯关注测验分数,数学能力的提升需要持续积累,采用正确的方法配合适度的训练频率,三个月内通常能看到明显进步。

发表评论