立定跳远是初中体育测试的重要项目,许多学生因动作不标准或发力方式错误导致成绩不理想,结合数学思维分析技术细节,能更科学地提升跳远水平。

动作分解与数学原理

立定跳远包含预摆、起跳、腾空、落地四个阶段,以物理中的抛物线运动为例,跳跃距离由初速度与起跳角度共同决定,理想状态下,当起跳角度接近45°时水平距离最远,但因人体结构限制,实际起跳角度应控制在25°-35°之间,练习时可用手机拍摄侧面视频,通过慢放观察身体倾斜角度,结合三角函数调整发力方向。

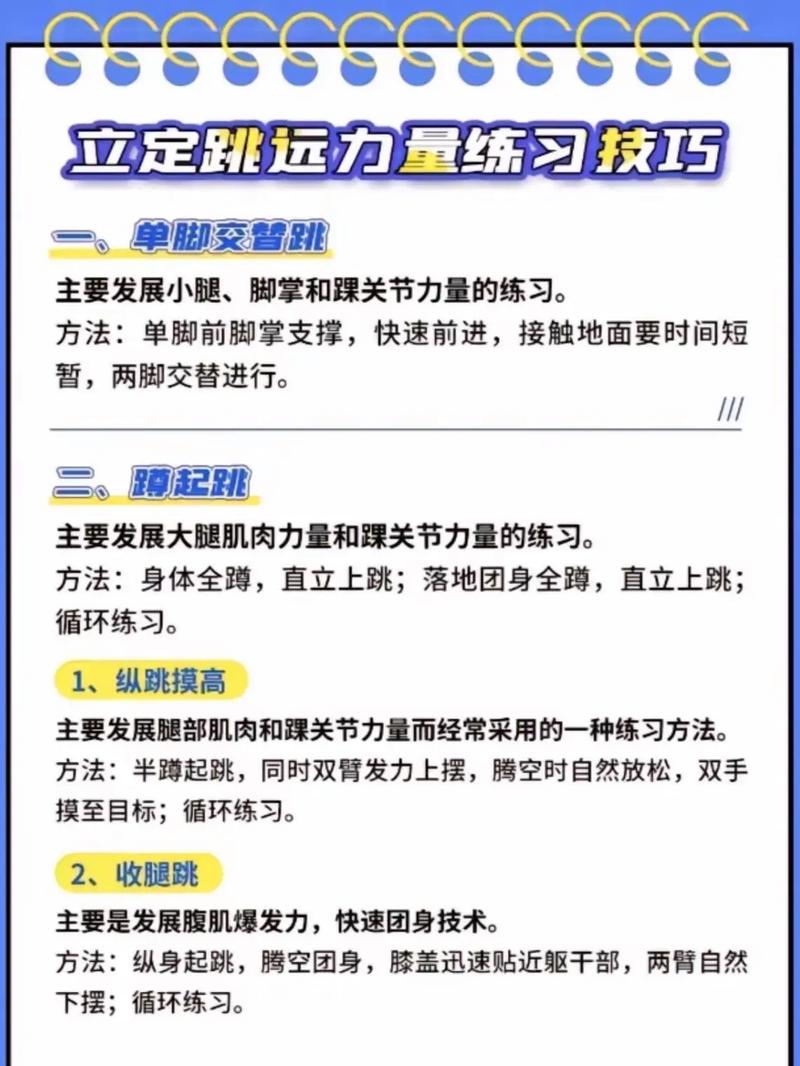

力量训练与函数关系

下肢爆发力直接影响初速度,假设腿部蹬地力量为F,作用时间为t,则初速度v=F·t/m(m为体重),通过深蹲、蛙跳增强肌肉力量,同时缩短触地时间(如从0.3秒提升至0.25秒),能显著增加动能转化效率,建议每周进行3次阶梯训练:第一级台阶跳20次×3组,逐级增加高度,建立力量增长模型。

常见错误的数据化修正

1、落地时身体后坐:重心投影点距离脚尖超过10厘米,会导致成绩减少15-20厘米,练习时在落地点前30厘米处划线,强制收腹前倾

2、摆臂不充分:手臂摆动幅度小于90°会使起跳力损失约12%,对墙站立,双手持500克沙包快速前摆,记录摆动轨迹形成半圆形

3、蹬地不完整:足部提前离地使作用力减少30%,在起跳板涂抹粉笔灰,检查脚印是否完整,确保从脚跟到前脚掌完全发力

体育教师张明曾指导某初二班级,通过6周数学化训练,班级平均成绩从1.7米提升至2.1米,关键在于将主观感受转化为可量化的指标:用卷尺测量每日最远距离,绘制折线图观察进步曲线;用体重秤测试瞬时蹬地力量,建立个人数据库,这种理性训练方式尤其适合体能较弱但逻辑思维能力强的学生。

跳远成绩的提升本质是优化人体运动参数的过程,当学生理解“角度变化0.5°相当于增加2厘米”“触地时间减少0.02秒等同于多练5组蛙跳”这些数据关联时,训练会变得更具目标性,下次练习前,不妨先计算自己的最佳起跳角,再用等腰三角形原理调整双脚开合幅度——这可能比盲目训练十次更有效。

发表评论