哎,现在教数学统计是不是有点头疼?特别是面对一群刚接触数学的小学生,他们可能连"平均数"和"总数"都分不清,不过别慌,今天咱们就来唠唠这事儿,保证让你听完之后,能把统计课教得跟玩儿似的轻松!

先问个实在的:为啥非要让小学生学统计呢?就为考试多拿几分吗?当然不是!举个栗子,班里要决定春游带什么零食,让孩子们自己统计最受欢迎的三种零食,这不就培养了他们用数据做决策的能力吗?统计其实就像生活的放大镜,能帮孩子看懂身边发生的各种事情。

【第一把钥匙:从身边找案例】

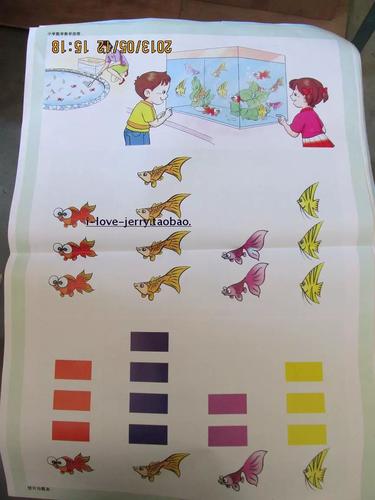

别一上来就搬教科书!试试这招:把教室变成实验室,比如让每个孩子带个苹果来学校,先数总数,接着按颜色分类,再称重量记录数据,这时候孩子们自己就会发现:"原来红苹果比青苹果多啊!""最重的苹果有半斤呢!"你看,平均数、分类、比较这些概念,不用你说他们就自己摸索出来了。

记得上周我让三年级学生统计校门口不同颜色共享单车的数量,结果有个机灵鬼突然喊:"老师!黄色单车总是停在树荫下!"瞧,这不就自然引出了"数据收集要注意环境因素"的讨论吗?

【第二板斧:游戏化教学】

统计课最怕变成填鸭式教学,来试试这些好玩不累的招数:

1、骰子大赛:分组掷骰子50次,记录每个数字出现的次数,最后比比哪组预测最准

2、天气侦探:连续两周记录天气预报和实际天气的匹配度

3、零食排行榜:每月评选"最受欢迎课间餐",用柱状图展示结果

特别是那个骰子游戏,孩子们玩high了之后,有家长跟我说孩子在家吃饭都要用筷子统计菜叶数量,所以说啊,兴趣才是最好的老师。

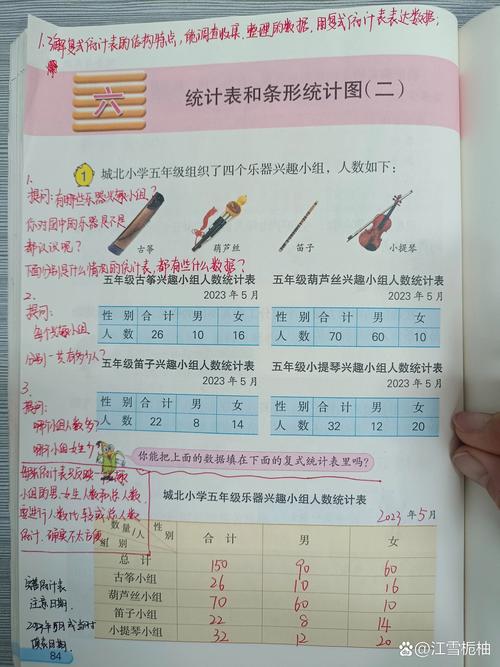

【第三招:可视化工具要够炫】

别老用死板的表格啦!试试这些酷炫的操作:

- 用乐高积木搭柱状图,不同颜色代表不同数据

- 把全班生日月份做成大转盘

- 用贴纸在教室地面贴出巨型折线图

上次用彩色糖果做统计道具,结果下课铃响了孩子们还舍不得走,不过要注意啊,低年级用实物教具时,得提前说清楚"可以看不能吃"的规矩,别问我怎么知道的...

【避坑指南:新手常见误区】

1、别急着教专业术语:"众数"可以说成"出现次数最多的那个数"

2、别用复杂案例:刚开始别搞什么股票涨跌,先从"每天几点睡觉"这种生活数据入手

3、别忽视数据伦理:要教孩子"不能为了让图表好看就乱改数字"

有个老师让统计"家里养宠物的情况",结果发现没养宠物的孩子会自己编数据,这时候就需要引导孩子理解真实数据才有价值的道理。

【终极秘籍:让数据会说话】

教统计不是要培养计算器,而是要培养会思考的小公民,比如讨论"小明数学考了80分是好是坏",就要看全班平均分;分析"学校该增设什么兴趣班",就要用调查数据说话,这时候你就会发现,孩子们开始用统计思维看世界了。

最近有个学生用统计方法解决了"总丢橡皮"的难题——他记录了两周的橡皮丢失情况,发现每次都是在美术课后不见的,最后大家决定美术课上统一用笔袋装橡皮,你看,这就是活学活用!

说到底,教小学生统计就像种花,不能着急也不能太佛系,关键是要找到那个"啊哈时刻",就是孩子突然发现"原来数据这么有用"的瞬间,对了,千万别忘记定期展示孩子们的作品,把教室变成数据展览馆,让他们感受到满满的成就感,记住咯,统计不是冰冷的数字,而是认识世界的新眼睛,咱们要做的,就是帮孩子们擦亮这双眼睛嘛!

发表评论