小学考编数学教案的撰写逻辑与实操指南

作为备考教师编制的重要环节,教案设计直接体现教学能力与专业素养,一份优秀的小学数学教案需兼顾教学目标明确、环节连贯、方法多样三大核心,同时符合新课标要求,以下从结构拆解、内容设计、常见问题三方面展开,提供可落地的撰写思路。

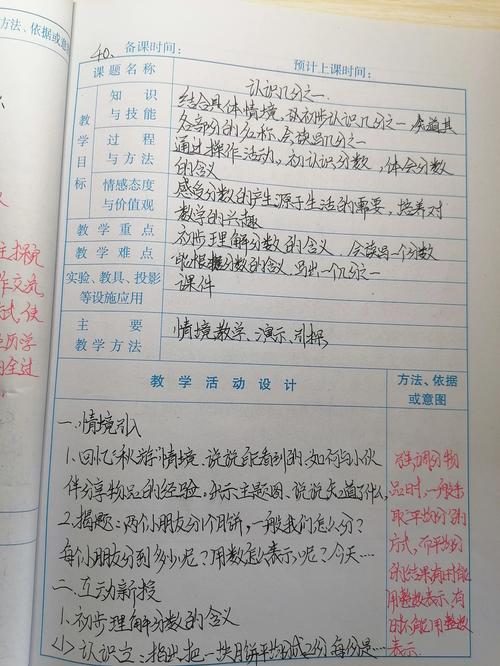

一、明确教案的“骨架”:标准结构不可少

1、教材分析

- 精准定位知识点:分数的初步认识》需关联“数与代数”领域,明确其在单元中的地位(如承上整数,启下分数运算)。

- 引用课程标准:结合《义务教育数学课程标准(2022年版)》中“数的认识”目标,标注对应学段要求。

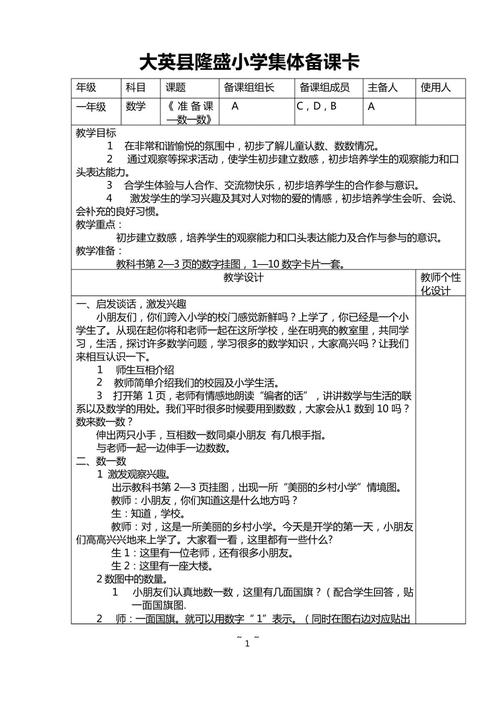

2、学情预设

- 从认知基础切入:如三年级学生已掌握“平均分”概念,但可能混淆“份数”与“具体数量”。

- 预测难点:通过前测或经验判断,理解分数单位‘1’的抽象性”可能成为障碍点。

3、目标设定

- 三维目标需具体化:避免“培养学生思维能力”等空泛表述,改为“通过折纸活动,80%学生能准确说出1/2的含义”。

二、填充教案的“血肉”:细节决定专业度

1. 导入环节:真实情境激发兴趣

- 案例:教学《长方形周长》时,可设计“给班级照片做相框”任务,引导学生思考“需要多长的木条”。

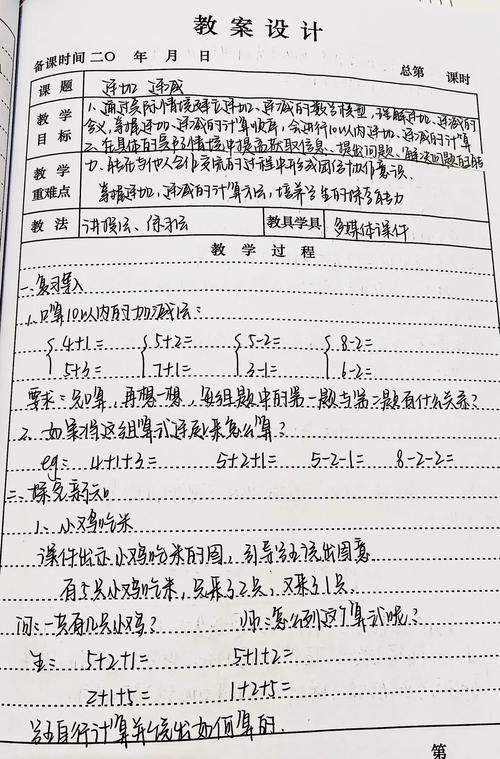

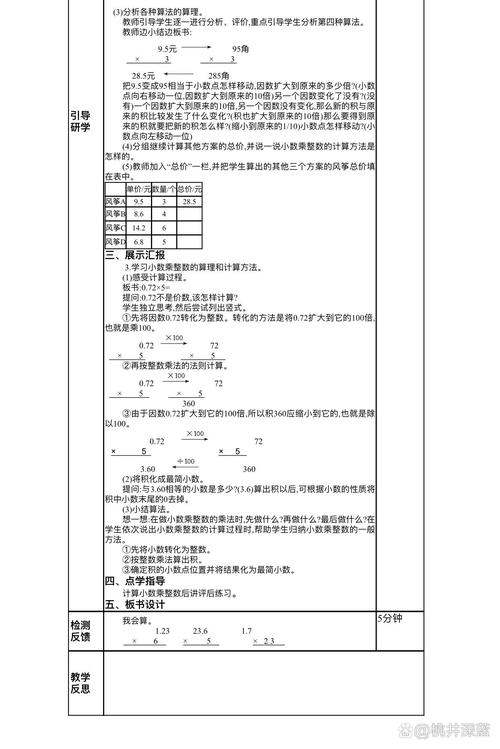

2. 探究过程:问题链推动思维进阶

- 分层设问示例:

(1)基础层:什么是周长?

(2)应用层:如何测量不规则图形的周长?

(3)拓展层:长方形的周长公式能否推导其他图形公式?

3. 巩固练习:梯度设计覆盖全体学生

- 必做题:基础公式计算(覆盖全体)

- 选做题:结合生活场景设计问题(如计算教室黑板周长)

- 挑战题:探究周长相等时,长方形面积的变化规律

三、避坑指南:三类典型问题自查

1、目标与环节脱节

- 错误案例:设定“培养空间观念”目标,但全程仅用课件演示。

- 修正方案:增加实物操作环节,如用绳子围图形、拼接七巧板等。

2、忽视生成性反馈

- 改进策略:预设学生可能出现的错误(如周长计算忽略单位换算),在教案中标注追问话术:“如果用分米作单位,结果会变化吗?”

3、评价方式单一化

- 创新建议:设计自评量表,让学生从“操作规范性”“思路清晰度”等维度打分,并举例说明依据。

个人观点

教案的终极价值在于服务课堂,备考时不必追求形式上的“完美模板”,而应聚焦“如何通过设计帮助学生突破认知瓶颈”,建议多观摩省级优质课实录,分析其教案与课堂实施的对应关系,逐步形成“以学定教”的设计思维,考编答辩环节若被问及设计意图,能结合具体学情与课标要求阐述,远比照本宣科更能体现专业深度。

发表评论