数学读不好,孩子真的“没天赋”吗?

许多家长发现孩子进入小学后,数学成绩总是不理想,做题速度慢、理解困难,甚至开始抵触数学,这时候,不少家长会焦虑地认为“孩子可能没数学天赋”,小学阶段的数学学习与天赋关联不大,更多是方法、习惯和信心的综合问题。

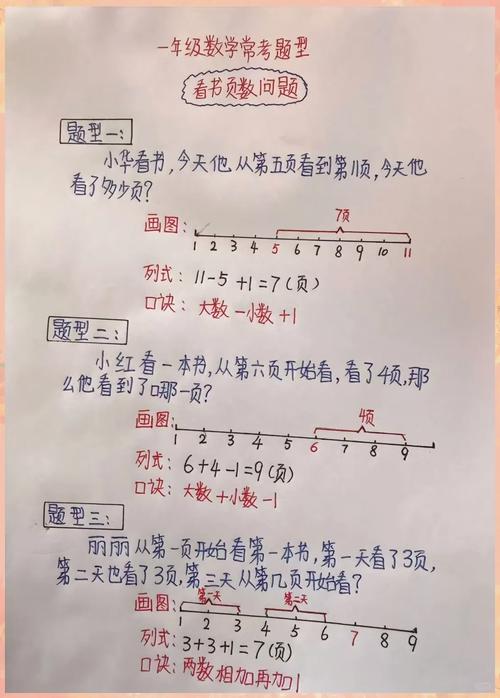

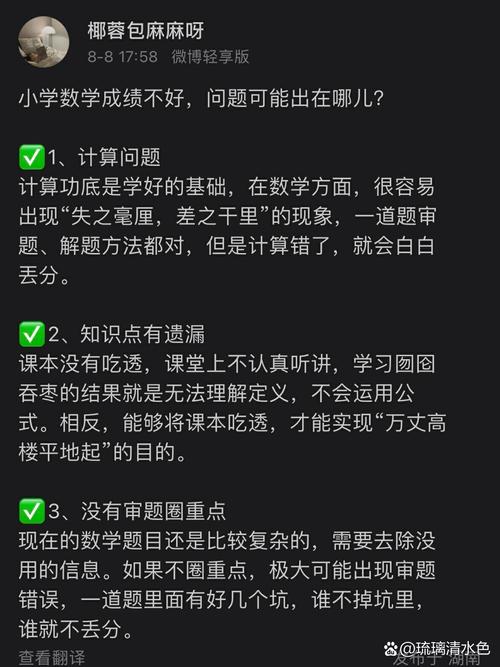

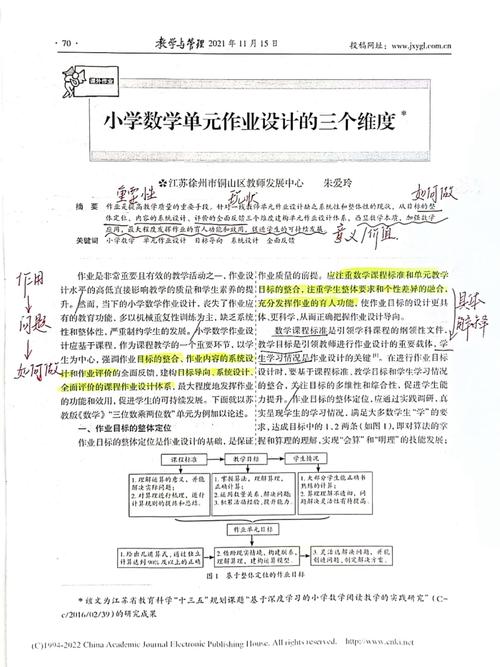

1. 先排除“基础漏洞”,再谈提升

数学是典型的阶梯型学科,知识点环环相扣,如果孩子低年级的基础不扎实,到了高年级学分数、几何时就会吃力。

从课本入手:每天花10分钟和孩子一起翻课本,用“提问游戏”检验基础概念。“为什么3×4等于12?能画图解释吗?”

针对性补漏:整理错题时,不要只抄写答案,而是标注错误类型(如计算粗心、概念混淆),每周集中解决一类问题。

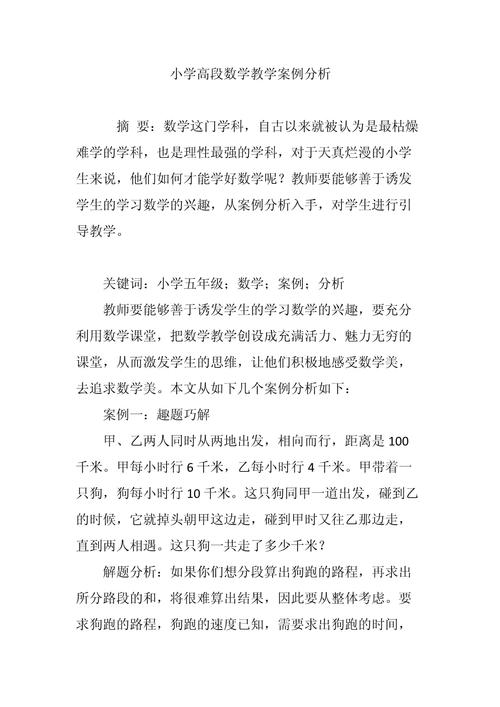

2. 别让“刷题”毁掉数学兴趣

盲目刷题容易让孩子形成“数学=枯燥”的负面印象,小学阶段的核心是培养数感和逻辑思维。

生活化学习:超市购物时让孩子算折扣,分水果时理解分数概念,用日历学习日期计算。

游戏化练习:玩“24点”练计算速度,用七巧板理解图形组合,甚至通过编程启蒙(如Scratch)培养逻辑能力。

3. 警惕“假努力”:方法比时长更重要

有些孩子每天花1小时做题,但成绩毫无起色,问题可能出在低效的学习方式上。

限时训练:设定15分钟完成10道题,培养专注力和时间管理意识。

出声讲题:让孩子当“小老师”,把解题过程讲给家长听,能讲清楚,才是真理解。

4. 家长的心态决定孩子的状态

面对孩子的数学困难,家长的焦虑情绪会无形中传递压力。

避免负面标签:不说“你怎么这么笨”,改为“我们看看哪里卡住了”。

关注进步细节:哪怕只是计算少错一道题,也要明确表扬:“今天检查得很仔细!”

5. 必要时寻求专业支持

如果孩子长期跟不上课堂进度,可能需要针对性辅导,选择老师时注意:

考察教学逻辑:好的老师会先诊断孩子薄弱环节,而不是直接塞练习题。

优先小班或一对一:大班教学容易忽略个体差异,尤其是内向的孩子。

个人观点

小学数学差的根源,很少是智力问题,更多是早期方法不当积累的畏难情绪,与其纠结分数,不如先帮孩子找回“我能学会”的信心,一碗热汤的时间听孩子吐槽作业,比十本练习册更能拉近他们与数学的距离。

发表评论