数学课堂是培养学生逻辑思维与解决问题能力的关键场所,初中阶段的学生正处于思维发展的黄金期,如何让数学课堂既符合知识传授规律,又能激发学习兴趣,需要教师从教学设计、课堂互动到评价体系进行系统化构建。

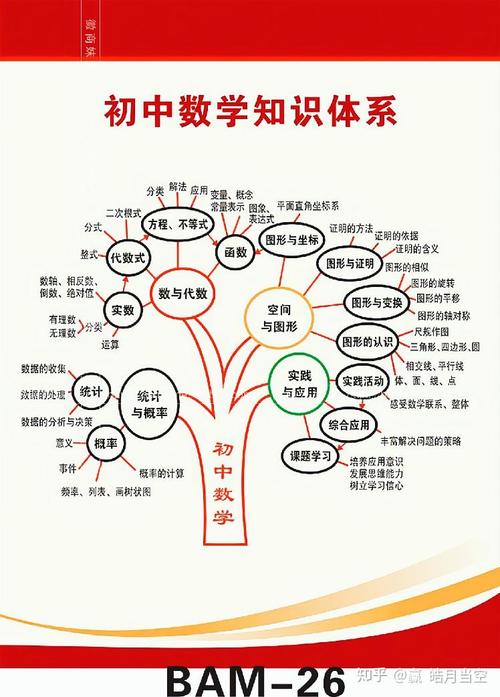

一、精准定位教学目标,建立知识框架

新课标强调数学核心素养的培养,教师需将抽象概念转化为可感知的学习路径,在讲解“一元二次方程”时,可先通过生活实例引入——如计算操场扩建后的面积变化,让学生在具体情境中理解方程的意义,每节课设定“基础掌握”“思维提升”“应用拓展”三级目标,使不同水平的学生都能找到学习支点。

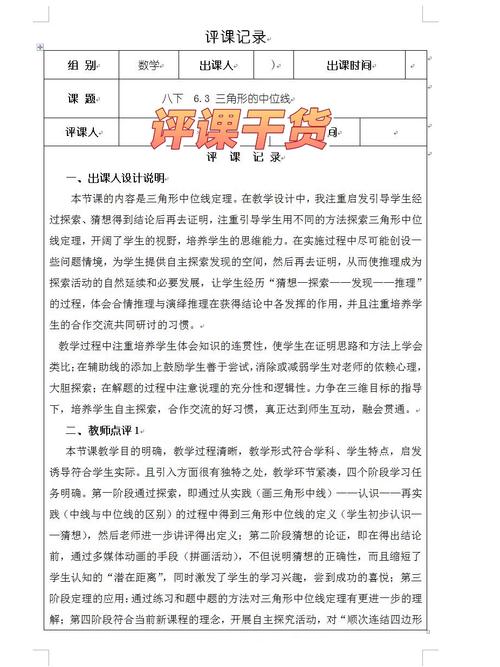

二、设计阶梯式问题链,激活课堂参与

避免单向灌输,通过问题链推动学生主动思考,例如在几何证明教学中,按“观察图形特征→提出猜想→寻找定理依据→完成证明”的顺序设置问题,采用“个人思考+小组协作”模式,鼓励学生用白板展示解题思路,某中学教师在“相似三角形”课程中,让学生用手机拍摄校园建筑物,通过测量照片与实际比例推导相似关系,课堂活跃度提升40%。

三、融合分层教学与动态反馈

根据课前诊断测试结果,将练习题划分为基础巩固题(80%学生达标)、综合运用题(50%学生完成)、创新挑战题(20%学生尝试),课堂中采用“红黄绿”三色答题卡实时检测,教师快速定位知识盲区,例如在函数图像教学中,对理解较慢的学生提供实物坐标板操作指导,对进阶学生则引入编程绘制动态图像。

四、技术工具与传统教具的有机平衡

智慧课堂设备不应替代基础思维训练,建议将几何画板、虚拟实验室用于呈现概念演变过程,如立体几何的截面形成;同时保留尺规作图、数学模型制作等实践环节,北京某重点中学的对比实验显示,混合式教学班级在空间想象能力测试中平均分高出纯数字化教学班级11分。

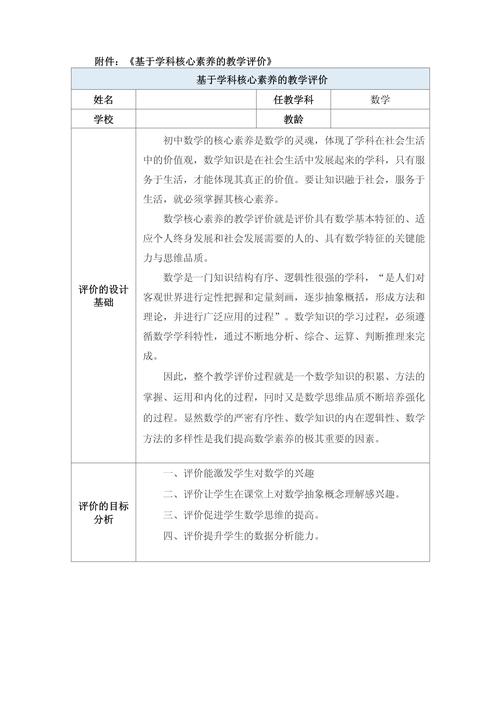

五、构建多元化评价体系

除传统测试外,增加“数学日志”“错题分析报告”“项目式学习展示”等评估维度,例如要求学生记录每周发现的数学现象,或分析商场促销中的概率问题,某教师采用“解题过程录像回放”方式,让学生通过自我观察改进思维习惯,该方法入选省级创新教学案例库。

数学教育的本质是思维启蒙而非公式记忆,作为教师,需保持对学科本质的深度思考:当学生在十年后忘记具体定理时,留下的应是理性分析问题的能力与探索未知的勇气,定期观摩特级教师课堂实录,参与跨区域教研交流,比盲目追求教学形式创新更重要。(个人观点)

发表评论