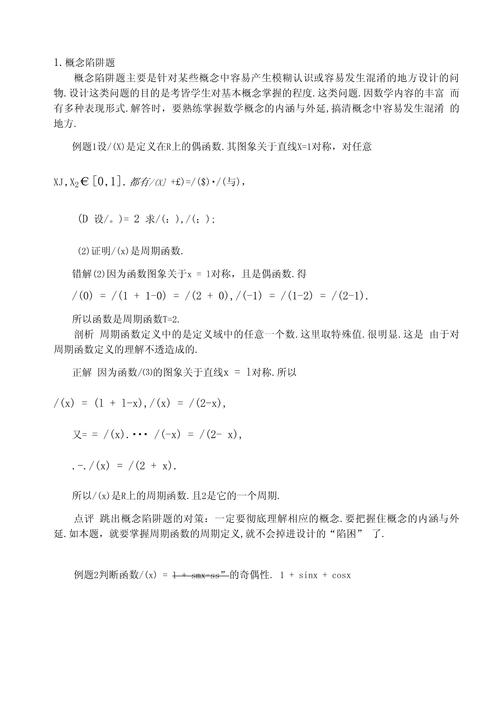

高中数学教材是学习的重要工具,但部分内容在实际教学中容易引发学生的困惑,甚至影响知识体系的建立,作为一线教师,结合多年教学经验,梳理出几个值得注意的典型问题。

知识点呈现存在断层

三角函数章节常出现基础概念与应用场景割裂的情况,例如正余弦定理的推导过程过于简略,直接给出公式后立即跳入复杂应用题,缺少对公式物理意义和几何背景的阐述,这种编排方式导致学生只能机械套用公式,遇到变式题容易出错。

概率统计模块案例陈旧

教材中部分案例仍沿用二十年前的调查数据,与当下大数据时代脱节,学生在学习条件概率时,面对过时的抽样案例难以建立现实关联,新高考更注重数据分析能力,但教材提供的练习仍停留在传统计算层面,缺乏真实数据解读训练。

立体几何的思维跨越

从平面几何到空间几何的过渡处理不够平滑,必修二突然引入三维坐标系,却未充分铺垫空间想象力的培养方法,许多学生因缺乏折纸模型、三维绘图等具象化训练,在证明空间线面关系时出现认知障碍。

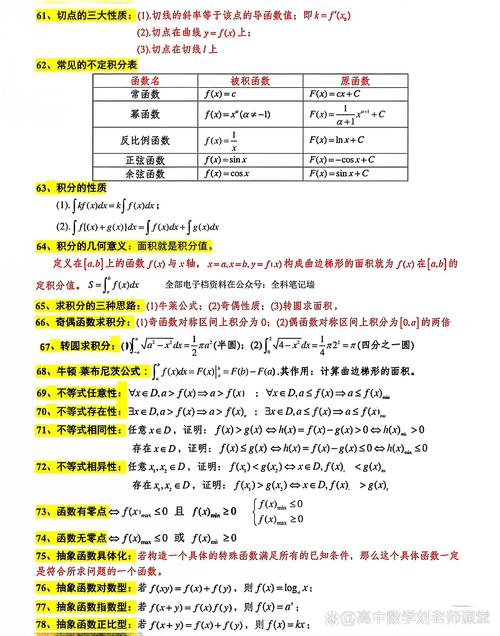

导数应用的局限性

选修教材中导数章节过度聚焦于函数单调性与极值问题,对微积分思想的核心——"局部线性逼近"原理阐释不足,这直接导致学生在学习物理瞬时速度、经济学边际分析等内容时,难以建立跨学科的知识迁移能力。

数列章节的应试化倾向

等差等比数列的教学普遍存在"重技巧、轻思想"现象,特征根法、数学归纳法等关键方法仅作为选学内容,却频繁出现在高考压轴题中,这种编排矛盾迫使教师不得不补充超纲内容,加重学生学习负担。

从教学实践看,教材的权威性毋庸置疑,但具体使用中需要教师进行二次加工,建议学生在预习时重点关注例题与课后题的关联度,若发现某节练习题与例题解题思路差异过大,及时标注并与教师讨论,教育出版机构近年已在部分新版教材中加入"数学建模"、"项目式学习"等板块,这类改进值得持续关注。

数学学习本质是思维体系的构建,教材中的不完美恰好为师生提供了共同探究的契机,把握核心概念,结合生活实例进行知识重组,往往能转化教材局限为深度学习的机会。

发表评论