数学海报是小学生巩固知识、激发创造力的有效工具,如何制作一张既实用又有趣的数学海报?以下从选题到落地的具体方法,帮助孩子将抽象概念转化为视觉化作品。

明确核心主题

根据近期学习的数学内容确定海报主题,分数的奥秘”“几何图形大变身”,主题需贴近课本,避免过于宽泛,若学生刚学完乘法口诀,可围绕“生活中的乘法”设计海报,用超市价签、文具数量等真实案例辅助说明。

素材收集与筛选

鼓励学生从生活场景中取材,统计家庭一周用电量、测量房间面积、记录运动步数等数据,都能成为海报内容,例如制作“对称图形”主题时,可拍摄蝴蝶翅膀、建筑窗户等实物照片,配合手绘图形对比展示,数字材料建议用柱状图或饼状图呈现,比纯文字更直观。

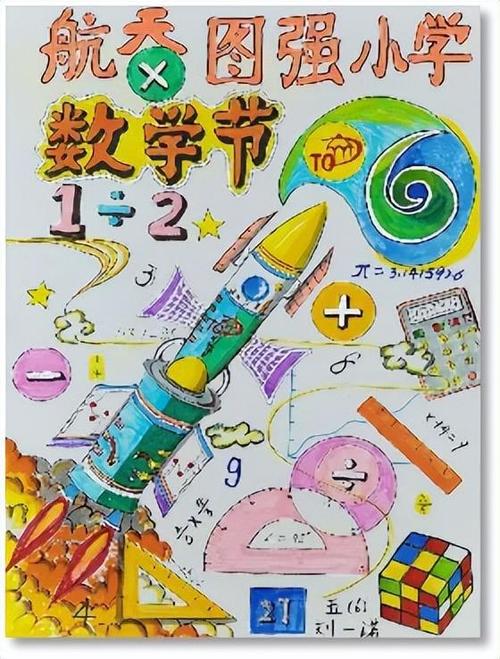

视觉化表达技巧

将A3纸分为3-4个功能区:概念区用大字突出关键公式,案例区用插画表现实际应用,互动区可设计填空或贴纸游戏,主色调选择蓝、绿等冷色系,搭配橙黄作为点缀色,避免视觉疲劳,重点内容用荧光笔描边,立体贴纸标注注意事项,单位不能忘”“验算很重要”。

增加互动元素

在角落设置“数学谜题角”,用磁性贴制作可移动的数字卡片,参观者可动手排列组合,例如布置“24点挑战”,提供4个数字卡片让参与者组合成算式,预留空白区域供观众写下解题思路,后期整理成错题集锦,形成二次学习素材。

展示与迭代优化

完成初稿后,组织小组模拟讲解,观察他人最容易提问的环节,针对性补充说明,例如发现多数同学对“周长计算”示意图存疑,可添加分步骤拆解图,使用可擦写材质制作海报,方便随时修改更新内容,保持知识时效性。

个人建议在制作过程中弱化“标准答案”概念,重点展示思考过程,用便利贴记录不同解题思路,胶带制作可翻折的答案卡,让海报成为动态学习载体,这种开放式设计不仅能提升数学兴趣,更能培养批判性思维。

发表评论