初中数学课堂模拟的实用方法与技巧

初中数学是学生建立逻辑思维与解题能力的关键阶段,而“模拟上课”作为一种高效的学习方式,能够帮助学生提前熟悉课堂节奏,强化知识吸收效果,以下从教师视角出发,分享具体操作方法与实践经验。

一、明确模拟目标,分模块设计内容

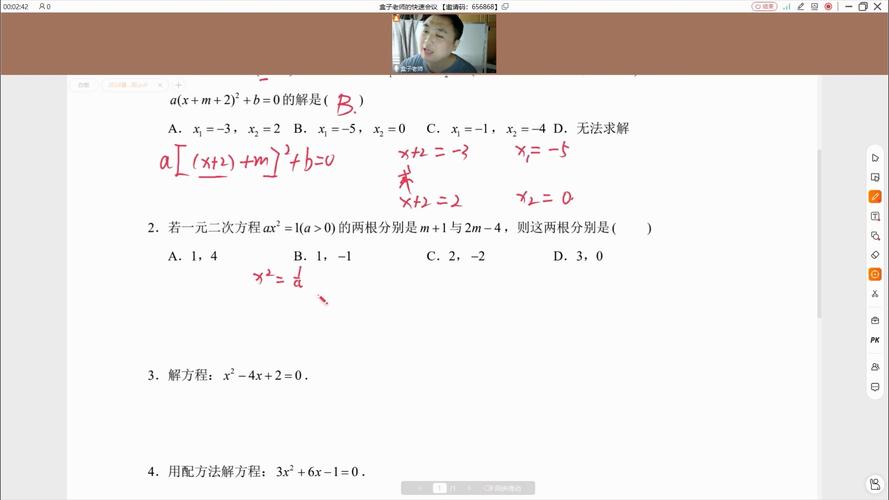

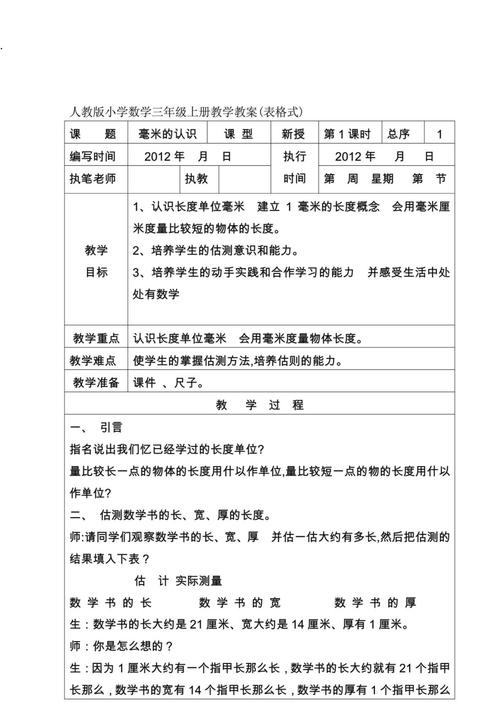

课堂模拟的核心在于还原真实教学场景,建议将数学知识点拆解为“概念讲解—例题分析—互动问答—课后练习”四个模块,在“一元一次方程”教学中,先用5分钟梳理定义与公式,再通过经典例题(如行程问题)演示解题步骤,随后设计开放式问题引导学生讨论,最后布置针对性练习题巩固,通过模块化设计,学生能系统掌握知识框架,减少知识点遗漏。

二、融入互动环节,提升思维活跃度

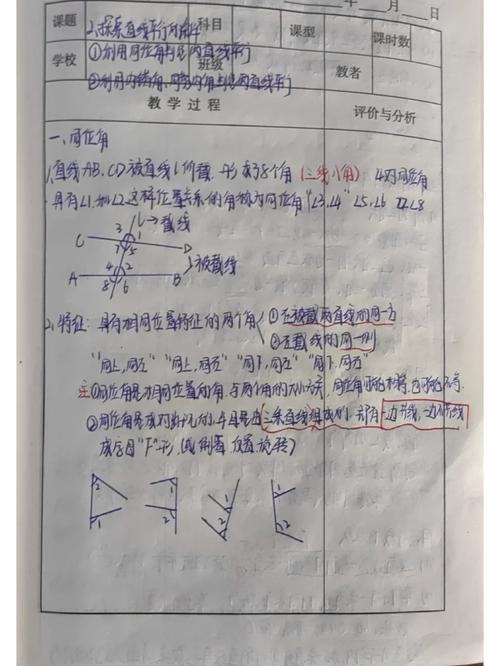

传统单向讲解易使学生分心,而模拟课堂需强调互动性,讲解几何图形时,可要求学生用纸张折叠出立体模型,并提问“如何计算该模型的表面积”,教师同步记录学生思考过程,及时纠正错误思路,数据显示,加入互动环节的课堂模拟,学生知识点留存率可提高40%以上。

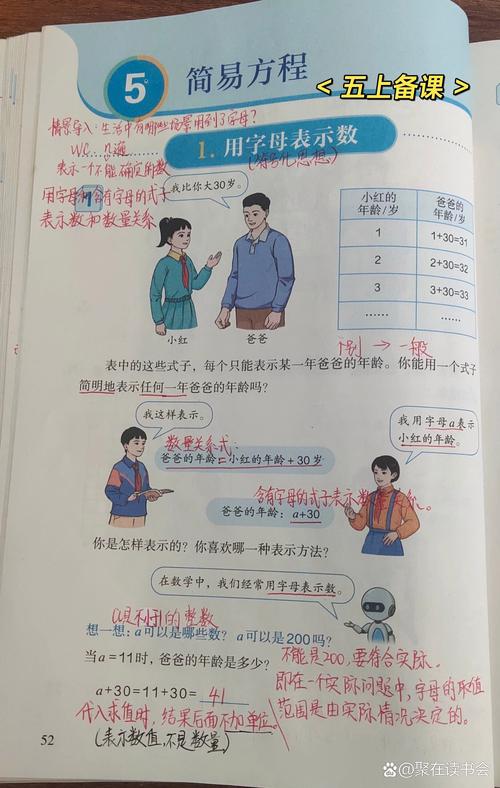

三、结合生活场景,降低理解门槛

数学抽象概念常让学生感到困难,建议将知识点与生活实例结合:比如用“超市折扣计算”解释百分比,用“家庭水电费统计”引入数据分析,某初中教师曾让学生在模拟课堂中设计“春游预算方案”,通过实际计算经费、路线与时间,不仅掌握了一次函数应用,还培养了团队协作能力。

四、利用工具辅助,增强可视化效果

数学教学工具能显著提升模拟效果,用几何画板动态演示函数图像变化,通过动画呈现勾股定理的推导过程,对于代数问题,可借助计算器或数学软件验证结果,帮助学生建立信心,工具的选择需符合学生认知水平,避免过度复杂化。

五、设定时间限制,培养应试能力

考试中时间管理至关重要,模拟课堂应设置严格的时间节点:10分钟完成5道选择题,15分钟攻克一道综合大题,通过反复练习,学生能逐渐适应考试节奏,某重点中学的实践表明,经过3周限时训练的学生,月考平均分提升12分以上。

教师经验分享

根据多年教学观察,课堂模拟的成功取决于三个要素:内容精准性(贴合考纲)、方法灵活性(因材施教)以及反馈及时性(当日批改讲解),建议每周开展2-3次模拟训练,每次时长控制在30分钟内,坚持此方法的学生,普遍在半年内实现数学成绩的阶梯式突破。

数学学习没有捷径,但科学的方法能让努力事半功倍,通过系统化模拟训练,学生不仅能夯实基础,更能培养主动思考的习惯——这正是应对初中数学挑战的核心能力。

发表评论