提升初中数学能力的七个实用技巧

初中七年级数学是衔接小学与中学的重要阶段,内容从算术过渡到代数、几何,知识结构更系统化,想要扎实掌握知识点,既需要方法,也需要耐心,以下是结合教学经验总结的实用建议,帮助学生高效学习。

1. 理清课本框架,重视基础概念

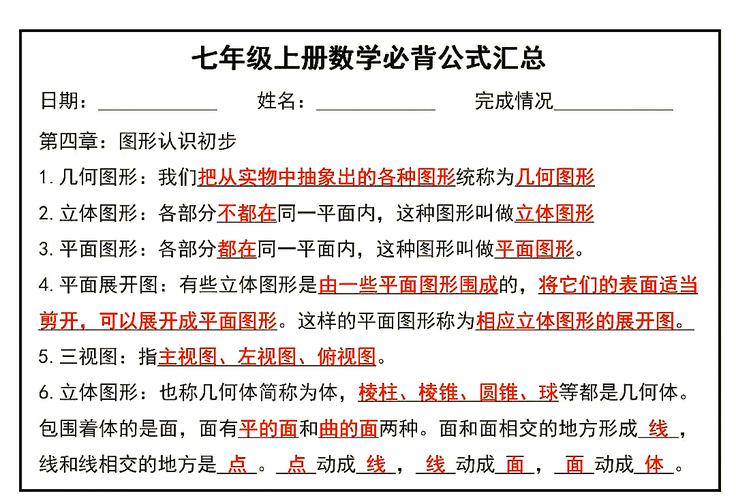

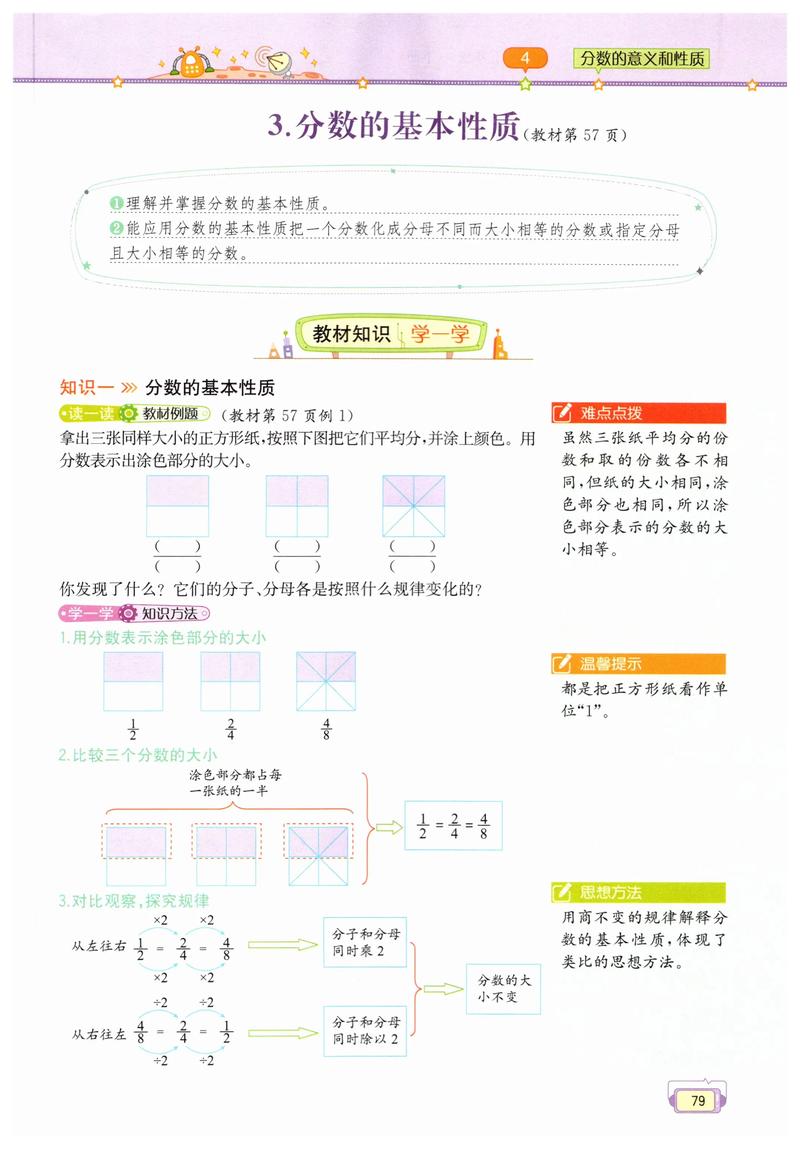

七年级数学的核心是“有理数”“方程”“几何图形”等模块,建议开学前通读教材目录,了解章节间的逻辑关系,有理数的运算规则是后续学习代数的基础,几何中的点、线、面概念则为立体几何埋下伏笔,对定义、公式的推导过程要反复理解,而非死记硬背,学习“正负数”时,联系生活中的温度、海拔变化,能更快掌握抽象概念。

2. 预习与复习形成闭环

预习时,用荧光笔标出课本中的核心公式和疑问点;课堂上重点听老师讲解例题思路,而非单纯抄答案;课后用“费曼学习法”复述当天内容,确保真正消化,学完“一元一次方程”后,尝试向同学解释解题步骤,若卡壳则说明存在知识漏洞,每周安排一次综合复习,用思维导图串联知识点,避免考前突击。

3. 从错题中提炼规律

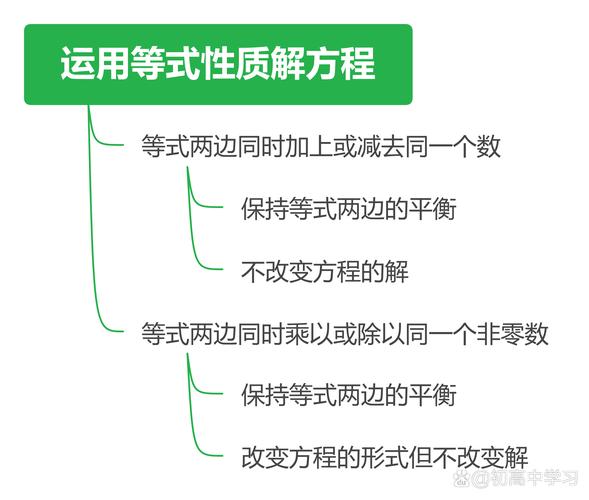

整理错题本时,需标注错误原因:计算失误、概念混淆,还是思路偏差,解方程时漏写“移项变号”,属于粗心问题;若混淆“等式性质”与“不等式性质”,则需重新理解定义,针对高频错题类型,可寻找3-5道同类题强化训练,直至形成条件反射。

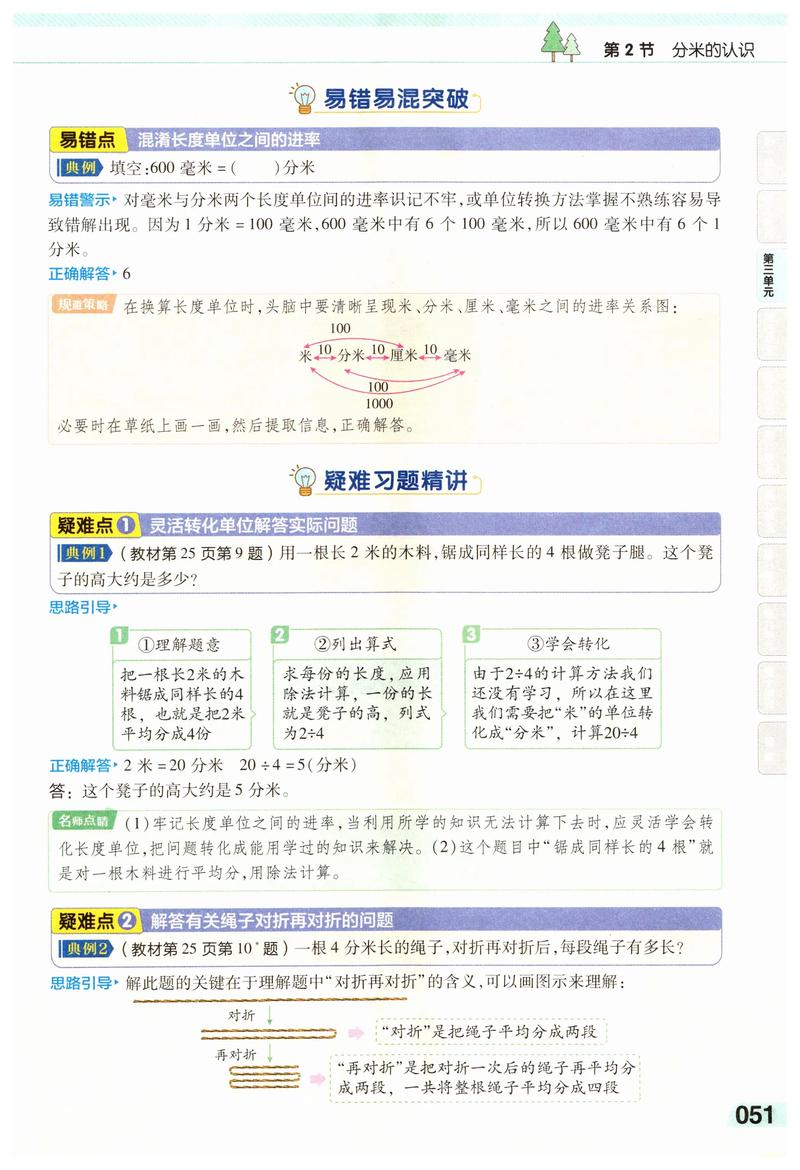

4. 用实际问题激活思维

数学与生活紧密相关,学习“统计图”时,尝试分析家庭月度开支数据;练习“比例”时,计算地图与实际距离的缩放关系,这类实践能提升应用能力,也能让抽象知识变得生动,参与数学兴趣小组或竞赛活动,接触拓展题型,有助于突破固定思维。

5. 建立稳定的学习节奏

每天固定30分钟数学练习,优先完成课本例题和课后习题,做题时设定时间限制,比如10分钟内解完3道方程题,训练速度和准确率,避免熬夜刷题,大脑疲劳时效率下降,反而影响信心,周末可安排阶段性测试,模拟考试环境,逐步适应压力。

6. 善用工具但不依赖工具

计算器、学习软件能辅助解题,但过度依赖会削弱计算能力,建议复杂运算先手动完成,再用工具验证结果,几何题尽量手绘制图,强化空间想象力,推荐使用国家中小学智慧教育平台的免费课程,或《中学数学教学参考》等权威期刊,补充课堂知识。

7. 调整心态,避免“畏难”情绪

遇到难题时,将大问题拆解为小步骤,解应用题先圈出已知条件和未知量,再列出对应公式,若超过15分钟无进展,先记录问题,第二天请教老师或同学,考试中某题卡壳时,果断跳过,确保会做的题目不丢分。

个人观点

数学不是天赋的较量,而是方法的积累,七年级阶段的关键,在于养成主动思考、严谨规范的学习习惯,与其追求“满分”,不如关注每天是否比昨天更理解一个概念,家长可适当陪伴练习,但需避免代劳——独立解决问题的过程,才是能力提升的核心。

发表评论