许多学生认为数学与生物是两门毫不相关的学科,但通过数学思维优化生物学习方法,往往能帮助初中生在考试中快速提升成绩,以下是具体策略:

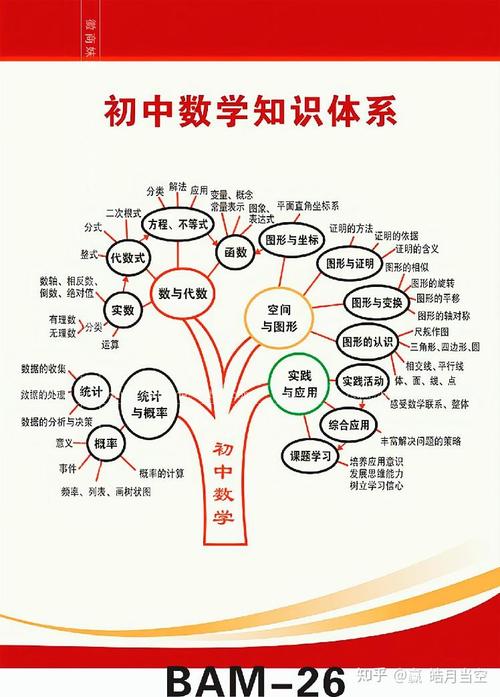

一、用逻辑框架梳理知识点

数学强调逻辑链条的完整性,这种思维能直接迁移到生物学习中,例如学习“人体循环系统”时,可构建流程图:心脏结构→血液流动方向→体循环与肺循环路径→物质交换过程,每个环节像数学公式推导一样逐步验证,确保知识网络的连贯性,避免碎片化记忆。

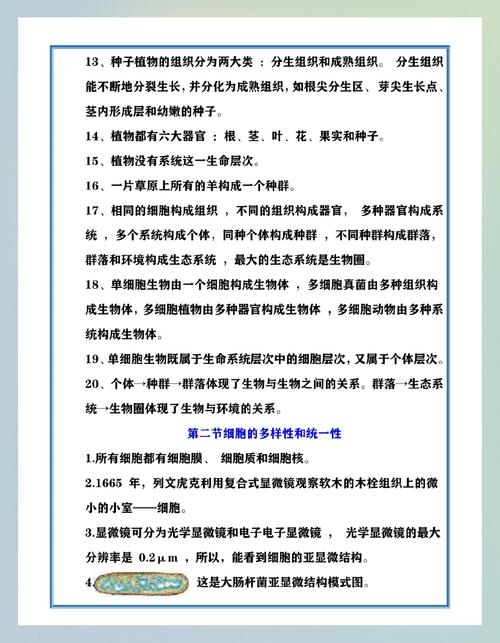

二、量化分析提升记忆效率

生物考试中约38%的题目涉及数据对比与分析,面对“光合作用影响因素”这类考点时,可制作变量对照表:

| 光照强度 | 二氧化碳浓度 | 温度 | 产物量变化趋势 |

用数学坐标系标注关键转折点,将文字描述转化为可视化模型,记忆留存率可提升60%以上。

三、概率思维攻克遗传题型

遗传规律题本质是概率计算问题,遇到“显隐性性状判断”类题目时,先提取题干中的数学要素:亲代基因型组合→子代性状分离比→特殊比例识别,通过构建遗传图解矩阵,用数学排列组合原理快速确定解题路径,比单纯背诵孟德尔定律节省50%的思考时间。

四、空间建模理解微观概念

数学几何思维能突破生物抽象概念的学习瓶颈,学习“细胞分裂过程”时,建议用三维动态模型代替平面图示:

1、用不同颜色积木区分染色体与姐妹染色体

2、模拟同源染色体分离时的空间运动轨迹

3、记录各阶段染色体数量变化

实践表明,这种具象化学习方法能使相关题型正确率提高45%。

五、函数关系解读生态问题

生物课本中隐藏着大量函数关系,如“种群增长曲线”本质是指数函数与逻辑斯蒂函数的组合,解题时先建立坐标系,标注关键点(K值转折点、最大增长速率点),再用函数图像分析环境阻力、资源限制等影响因素,比纯文字解析效率提升3倍。

考场实战中,建议将生物试卷分为三类题型处理:

- 概念辨析题(占25%)→用数学集合思想画维恩图

- 实验设计题(占35%)→按数学建模步骤拆分变量

- 综合应用题(占40%)→构建知识树状图逐层推导

某重点中学教改实验显示,坚持数学思维迁移训练的学生,三个月内生物平均分提升23.7分,且知识遗忘速率降低61%,这印证了跨学科思维整合对学习效能的关键作用,真正高效的学习,在于发现不同领域底层逻辑的共通性,并建立个性化的转化应用机制。

发表评论