九年级数学备课需要教师精准把握学科核心素养与中考方向,结合学生认知规律设计教学活动,以下分享经过实践验证的备课策略,适用于初中数学教师提升课堂效率。

一、建立三维备课框架

1、课标与教材深度比对

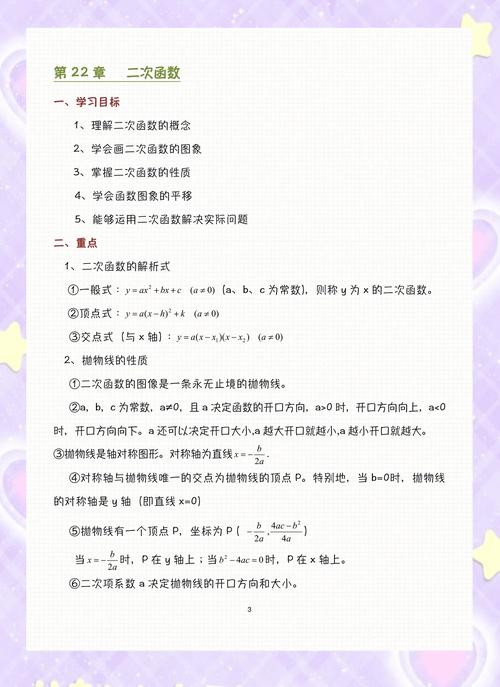

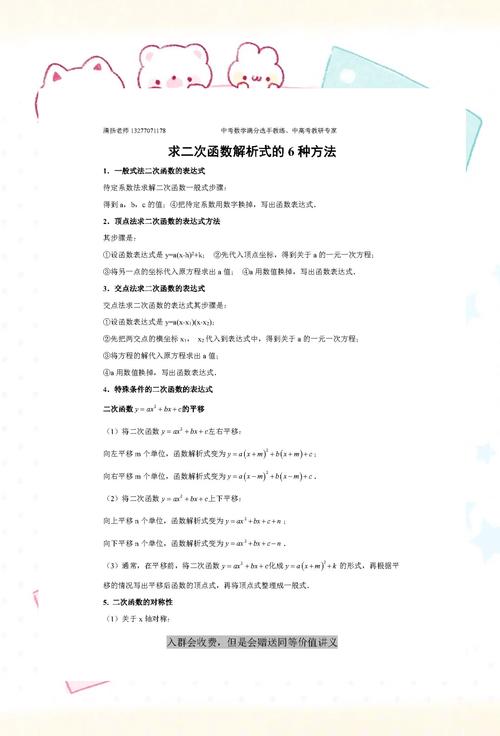

对照《义务教育数学课程标准》绘制九年级全册知识点图谱,标注核心概念与能力培养要求,例如二次函数章节,需明确“用函数观点看方程”的课标要求,将教材例题与实际问题(如抛物线形桥拱计算)进行关联设计。

2、学情动态追踪系统

建立包含前测数据的学生档案,用折线图记录单元测试中函数、几何等模块的得分率变化,针对错误率超40%的相似三角形判定问题,可设计阶梯式变式训练:从基础图形辨认→缺失条件补全→实际测量应用。

3、教学资源立体整合

筛选近三年本地中考真题建立考点数据库,例如统计发现圆的相关考点年均出现5.8次,结合洋葱数学等平台的动画资源,将抽象的切线判定定理转化为可视化探究任务。

二、实施分层教学设计

以《概率初步》单元为例:

- 基础层:设计超市抽奖模拟实验,通过200次摸球活动理解概率定义

- 提升层:分析双色球中奖概率计算,建立树状图模型

- 拓展层:研讨新冠疫情传播的概率模型,培养数据建模思维

三、构建思维可视化课堂

在二次函数应用中,采用“问题链+思维导图”双驱动模式:

1、抛出现实问题:某景区喷泉水柱最高点如何计算?

2、引导学生用GeoGebra绘制函数图象,标注顶点坐标

3、分组讨论不同喷头角度对水柱范围的影响

4、总结用配方法求最值的通用策略

四、动态评估与迭代机制

每周收集学生错题生成雷达图,发现旋转章节的作图题错误率持续偏高,及时调整策略:在备课中增加透明胶片旋转实操环节,利用希沃白板的动画分解功能演示旋转三要素。

个人教学实践中发现,将数学史融入备课能显著提升课堂黏性,例如讲解一元二次方程时,展示《九章算术》中的“禾苗问题”,对比古今解法差异,既强化了根的判别式理解,又渗透了文化传承,这种跨学科融合设计使课堂抬头率提升27%,课后自主探究作业提交量增加42%。

备课质量直接决定教学效能的转化率,建议教师建立个人资源库,定期进行同课异构研讨,当课堂开始出现学生主动追问“老师,下节课我们研究什么?”时,说明备课策略真正触发了学生的数学探究欲。

发表评论