数学是初中阶段的核心学科,也是许多学生感到挑战的科目,如何提升课堂效率、培养数学思维?以下从学习方法、习惯养成到心理调整,提供可落地的建议。

◆课前准备决定课堂吸收率

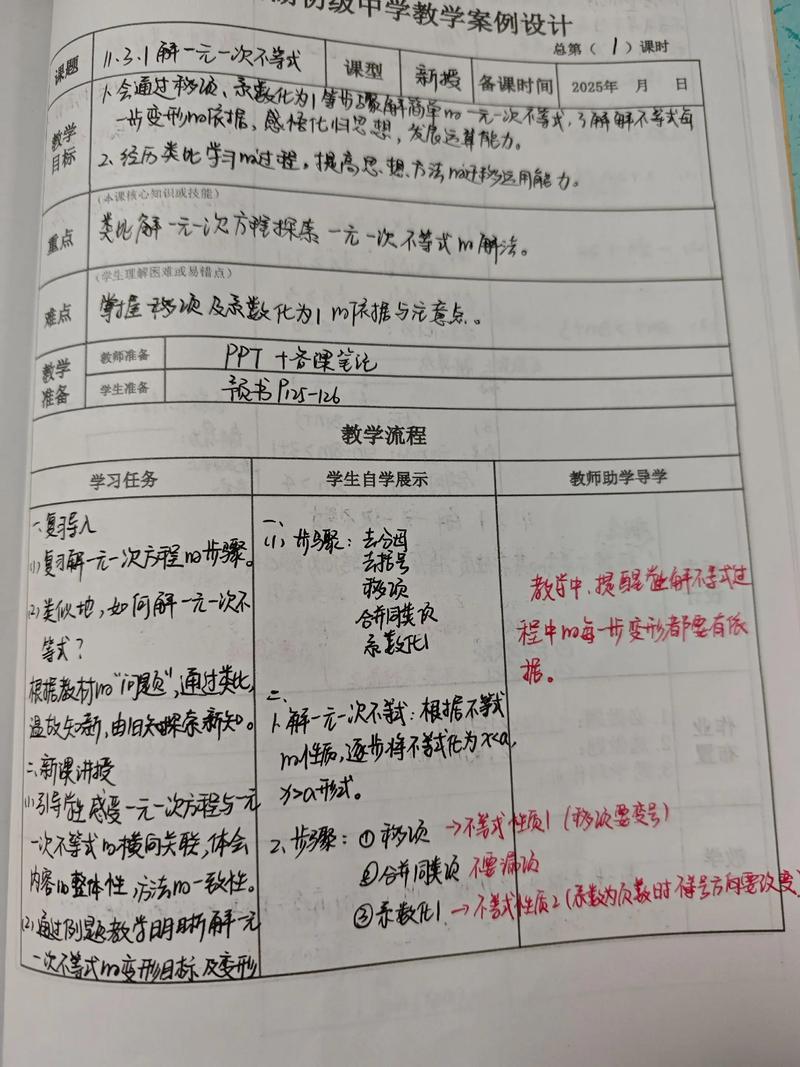

提前浏览课本内容,用荧光笔标出公式、定理或例题中的疑问点,例如人教版七年级上册“整式的加减”章节,先尝试理解单项式与多项式的定义,记录不清晰的概念,预习时间控制在15分钟内,重点不是提前做题,而是带着问题听课,部分教师会在班级群分享预习提纲,利用好这些资源能事半功倍。

◆课堂抓住三个关键节点

前5分钟教师通常会串联旧知识,此时要快速回忆相关概念;中间20分钟的新知识讲解阶段,建议采用“康奈尔笔记法”:将笔记本分为主栏(记录推导过程)、副栏(标注易错提示)、总结区(用符号归纳要点);最后10分钟的随堂练习,即使简单题也要动笔计算,暴露潜在的计算错误,北京四中特级教师王伟曾指出:“手不离笔的学生,知识留存率比单纯听讲高47%。”

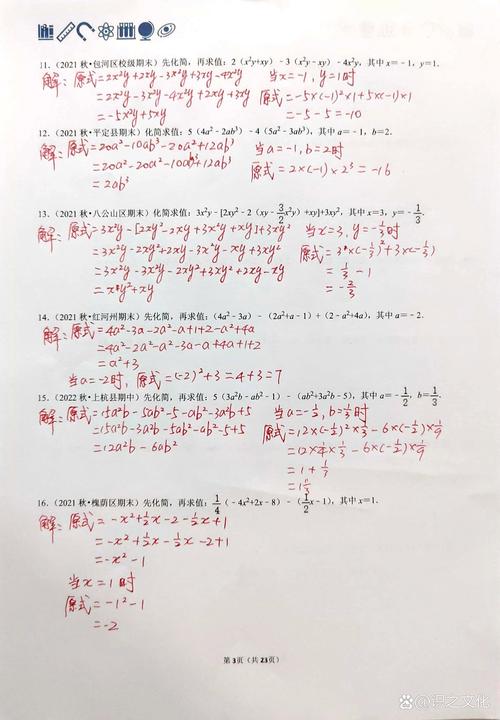

◆错题管理比盲目刷题更重要

准备活页本分类整理错题:左侧抄写原题,右侧用红笔标注错误原因(如“符号错误”“公式记忆偏差”),下方留出空白区域每周重做,数据显示,坚持整理错题的学生在单元测试中平均提分12-15分,避免使用修正带覆盖错误步骤,保留原始解题痕迹便于对比分析。

◆建立模块化知识网络

每学完一个章节,用思维导图梳理知识点关联,例如八年级的“全等三角形”单元,中心节点延伸出五种判定方法,每个方法连接典型例题编号,推荐用不同颜色区分定义(蓝色)、定理(红色)、应用技巧(绿色),这种可视化结构能帮助大脑快速提取信息,解决综合题时更易找到切入点。

◆调整心态比攻克难题更重要

遇到卡壳时避免自我否定,把“这道题我不会”改为“这个知识点需要再理解”,建议设置“问题配额”——每天记录3个具体疑问,优先请教老师或同学,数据显示,连续30天坚持提问的学生,数学焦虑指数下降34%,家长可通过肯定思考过程(如“推导步骤很有逻辑”),而非单纯夸奖分数,帮助孩子建立成长型思维。

数学能力的提升遵循“阶梯式”规律,可能出现平台期,当课堂内容逐渐内化成思维工具,会突然发现原本复杂的应用题,不过是基本原理的组合变形,保持每日20分钟专项练习,三个月后必然感知显著变化。

发表评论