数学,这门充满逻辑与美感的学科,对小学生而言,既是探索世界的钥匙,也可能成为一道难以跨越的门槛,如何让抽象的符号和概念在孩子心中生根发芽?关键在于将数学“翻译”成他们能理解的语言,点燃兴趣的火花。

从具体到抽象,搭建理解的阶梯

小学生的思维以形象思维为主,直接抛出抽象公式或术语,往往收效甚微,有效的做法是:

- 善用生活实例: 把数学问题融入孩子熟悉的情境,讲加减法?用分水果、数玩具;学面积?量量课桌面、课本封面;理解分数?切一切苹果、分一分披萨,让数学知识看得见、摸得着。

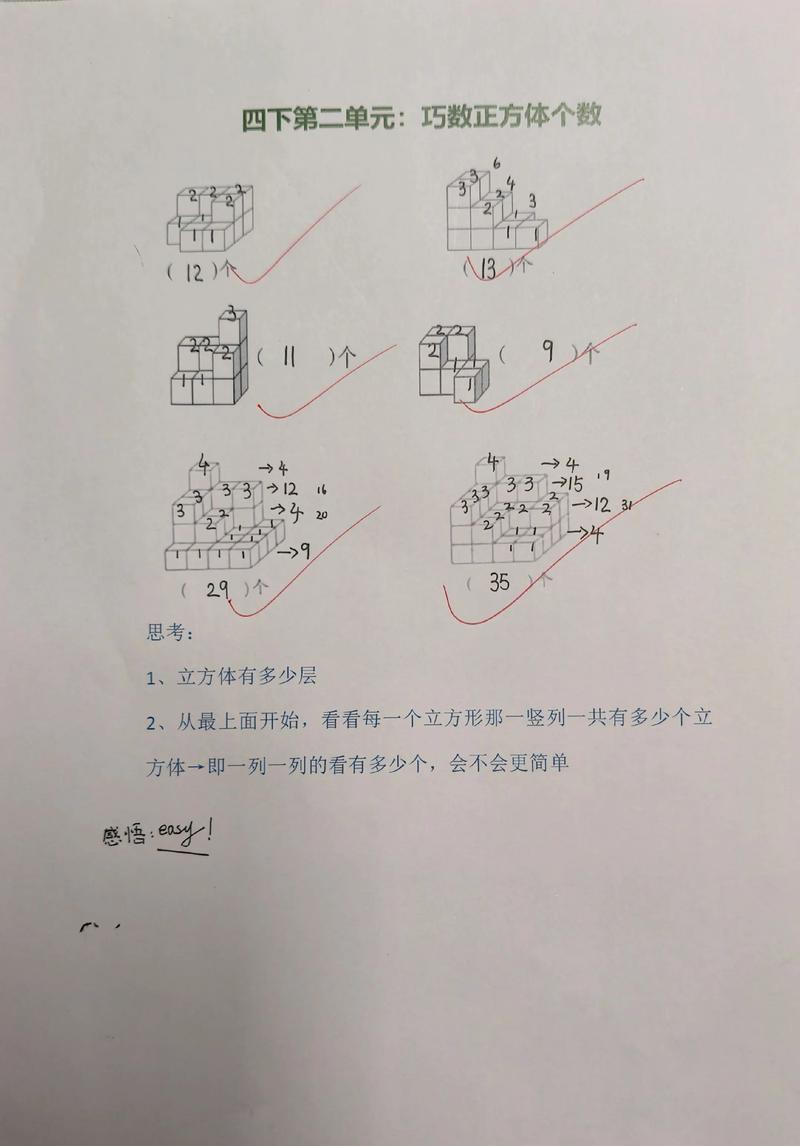

- 巧借实物教具: 小棒、计数器、七巧板、积木、秤……这些都是极好的帮手,动手操作的过程,就是概念内化的过程,让孩子通过摆一摆、数一数、拼一拼,亲身体验数学关系。

- 游戏化学习: 数学游戏是天然的催化剂,扑克牌算24点、跳房子练习数序、购物游戏应用人民币计算、数学谜语激发思考……在玩中学,孩子的专注力和积极性会显著提升。

慢下来,重视过程而非仅求结果

追求快速得出正确答案,容易让孩子产生挫败感或养成机械记忆的习惯,真正有价值的是思考的路径:

- 鼓励“说出来”: 多问孩子“你是怎么想的?”“能说说你的方法吗?”,即使答案错了,理解他们的思路比纠正结果更重要,清晰的表达能梳理思维,暴露理解的误区。

- 接纳不同解法: 一道题可能有多种解法,鼓励孩子分享不同的思路,比较哪种更简便或更有趣,这能培养思维的灵活性和创新性,理解数学的多样性。

- 允许犯错: 错误是学习过程中最珍贵的资源,营造安全的氛围,让孩子不怕出错,引导他们分析错误原因,从“绊脚石”变成“垫脚石”。

让语言生动有趣,连接孩子的心灵

教师的语言是传递知识的桥梁,面对小学生,语言需要特别雕琢:

- 化繁为简,形象比喻: 避免生僻术语,把“被除数”说成“要分的总数”,把“周长”比作“给图形围一圈栅栏”,用孩子能想象的画面解释概念。

- 多用故事和情境: 将数学问题包装成小故事或生活场景,用“小兔子采蘑菇”引入加法,“小熊分蜂蜜”理解除法,故事能吸引注意力,赋予数学情感色彩。

- 语气亲切,充满鼓励: 积极的语言能极大增强孩子的信心。“这个想法真独特!”、“你观察得很仔细!”、“再试试看,老师相信你能行!” 肯定努力和进步,比单纯表扬聪明更重要。

建立联系,感受数学的“有用”与“好玩”

孩子常问:“学这个有什么用?” 我们需要展示数学的魅力:

- 揭示生活中的数学: 引导孩子发现身边的数学——时钟上的时间、超市的价格标签、建筑的形状、游戏的规则、天气的温度变化……让他们感受到数学无处不在,是认识世界的工具。

- 融入趣味挑战: 适当引入有趣的数学谜题、逻辑推理题、数学魔术或数学绘本,这些活动能展现数学奇妙、有趣的一面,激发好奇心和探索欲。

- 联系其他学科: 展示数学在科学(测量、数据)、美术(对称、比例)、音乐(节奏、音符时值)中的应用,理解数学的广泛价值。

耐心与期待,静待花开

每个孩子的理解节奏不同,有的孩子一点就通,有的则需要更多时间和不同的方法去消化,保持耐心,避免急躁,相信孩子有理解的能力,只是需要找到属于他们的“钥匙”,当看到孩子因为弄懂一个概念而眼睛发亮时,那份成就感是对教育者最好的回馈,教授小学数学,不仅是传授知识,更是在孩子心中播下一颗热爱思考、勇于探索的种子,这份滋养,将伴随他们一生的学习旅程。

发表评论