一堂真正有效的小学数学课,起点在于清晰、科学的设计理念,理念如同航标,指引着教学目标、内容选择、方法运用的方向,构建支撑优质课堂的设计理念,需要把握哪些关键维度?

核心:以学生发展为根本出发点 所有课程设计的原点与归宿,必须是学生,这意味着深刻理解小学生数学学习的认知特点、心理发展规律以及个体差异,理念应旗帜鲜明地体现:数学学习不是知识的简单堆砌,而是启迪思维、发展能力、塑造品格的过程,设计者需时刻自问:这个环节能否激发兴趣?这个挑战是否在学生的“最近发展区”?这个活动能否促进合作与表达?真正将学生置于课堂的中心位置,让学习真实发生。

基石:深度对接国家课程标准 课程设计理念必须牢固扎根于国家颁布的《义务教育数学课程标准》,课程标准是国家意志的体现,是学科育人的蓝图,设计理念需精准解读课标中关于核心素养(如数感、量感、符号意识、推理意识、模型意识、应用意识、创新意识)的要求,理解学段目标与内容要求,理念阐述应清晰展示如何将课标的宏观要求转化为具体的、可操作的课堂实践,确保教学的规范性与方向性。

灵魂:聚焦数学核心素养的培育 现代数学教育早已超越单纯的计算与解题,设计理念的核心灵魂,应在于如何有效培育学生的数学核心素养,这意味着:

- 强调思维深度: 设计要引导学生经历观察、实验、猜想、验证、推理等完整的思维过程,体会数学思想方法(如转化、分类、数形结合),培养逻辑推理与批判性思维。

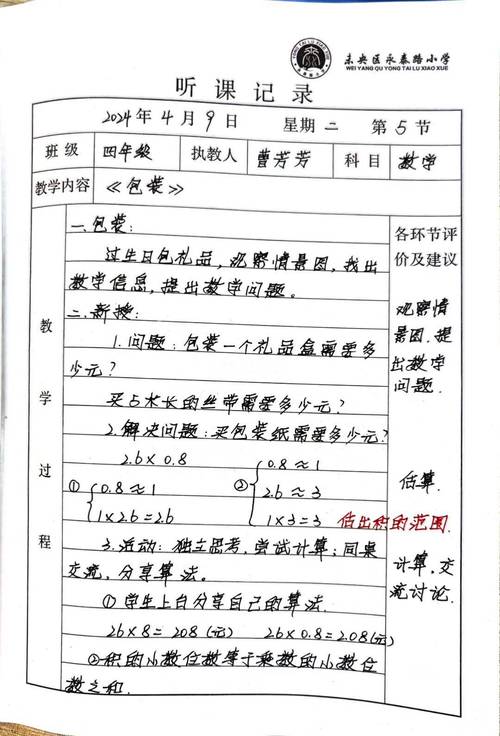

- 注重真实联结: 理念需突出数学与生活、与其他学科的广泛联系,设计应创设源于现实、富有意义的问题情境,让学生在解决实际问题中感受数学价值,发展应用意识与模型观念。

- 鼓励探索创新: 理念应倡导开放、包容的学习环境,鼓励学生提出多样化的问题解决策略,尊重不同思路,激发好奇心和创造力,呵护创新意识的萌芽。

路径:倡导多元化的学习方式 有效的理念必然关注“如何学”,要摒弃单一的灌输模式,倡导符合儿童天性的多元化学习方式:

- 动手实践(做数学): 通过操作学具、实验测量、搭建模型等活动,积累直观经验,深化概念理解。

- 自主探究(发现数学): 设计富有启发性的问题链或任务,引导学生主动观察、分析、尝试、归纳,经历知识的“再创造”过程。

- 合作交流(说数学): 创设小组讨论、分享观点、辩论质疑的机会,让学生在交流中梳理思路、学习表达、碰撞思维,共同建构知识。

- 技术融合(用数学): 合理运用信息技术工具(如动态几何软件、编程环境、数据可视化工具),拓展学习深度与广度,提升效率与兴趣。

支撑:构建科学的评价体系 设计理念不可或缺的一环是评价观,评价不仅是为了甄别,更是为了促进教与学,理念应体现:

- 过程性评价: 关注学生在学习活动中的参与度、思维状态、合作表现、进步情况,及时反馈与调整。

- 多元主体评价: 结合教师评价、学生自评、同伴互评,多角度反映学习状况。

- 发展性评价: 注重评价对学生学习的激励与诊断功能,帮助学生认识自我,建立信心,明确努力方向,评价设计应与教学目标、学习活动紧密匹配,形成闭环。

实践:源于反思的持续精进 优秀的课程设计理念不是一成不变的教条,它源于对教学实践的深刻反思与持续研究,设计者应具备研究意识,在课堂实施中观察、记录、分析学生的反应与学习效果,不断检验理念的适切性与有效性,基于实证反馈,动态调整和完善设计思路,使理念真正落地生根,引领课堂走向高效与深度。

个人观点: 小学数学课程设计的灵魂,在于能否点燃孩子眼中对数学世界的好奇光芒,在于是否铺设了一条通往思维深处的小径,它不应是冰冷知识的搬运,而应是师生共同探索、发现、创造的温暖旅程,好的设计理念,最终要让孩子体验到思考的乐趣、解决问题的成就感,感受到数学本身严谨而和谐的美,这,才是数学教育最本真的价值所在。

发表评论