解题的清晰路径

小明面对一道题:“妈妈买了3袋苹果,每袋有5个,一共买了多少个苹果?”他抓耳挠腮,不知如何下笔,许多孩子卡在这一步,核心在于未能准确建立题目中的数量关系式,这份清晰的关系式,正是解题的关键钥匙。

基础构建:四则运算的纽带

数量关系式,本质是用数学符号(+、-、×、÷)和数字、字母(常代表未知量),精准表达题目中各量间的联系。

-

加法关系:合并与增加

- 关键词:一共、总和、比...多、增加...

- 例题:书架上有故事书12本,又放进去8本,现在有多少本?

- 关系式:

现有书本数 = 12 + 8或总本数 = 原书本数 + 新放书本数 - 核心:

总量 = 部分量1 + 部分量2 + ...

-

减法关系:剩余与差异

- 关键词:还剩、剩下、比...少、相差、用去...

- 例题:一盒巧克力有20块,分给同学们15块,还剩多少块?

- 关系式:

剩余块数 = 20 - 15或剩余 = 总数 - 用去的量 - 核心:

剩余量 = 总量 - 用去量或相差量 = 大数 - 小数

-

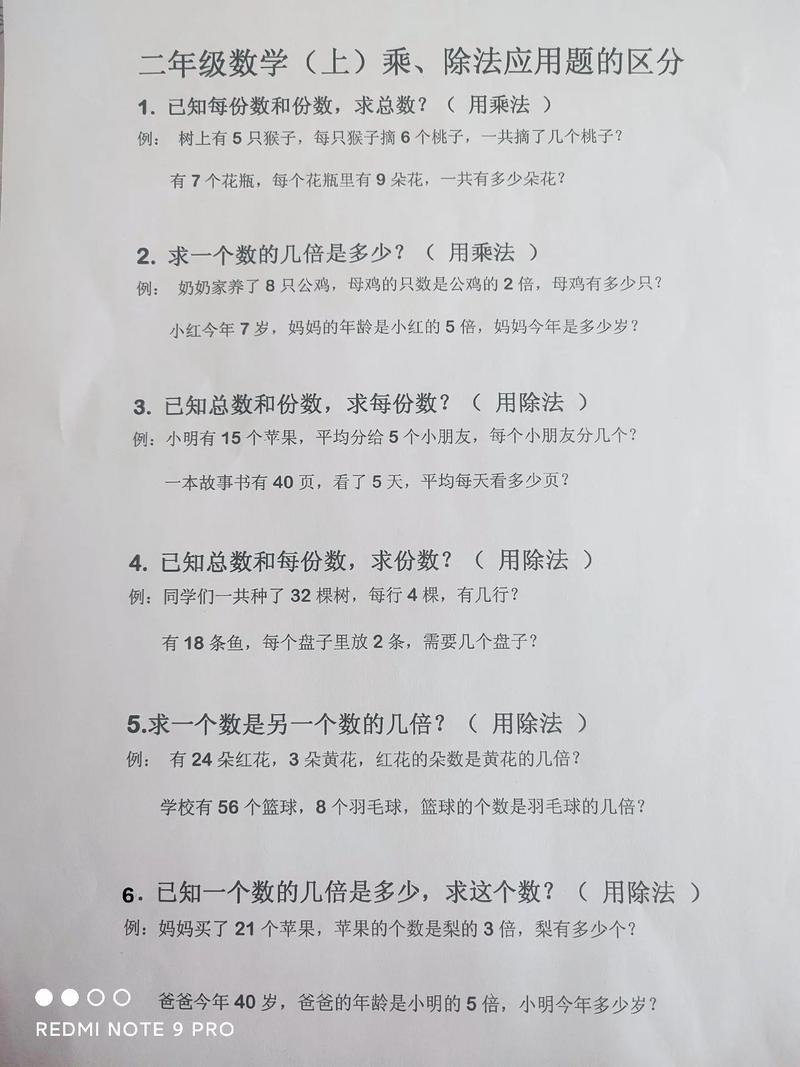

乘法关系:倍数与组合

- 关键词:每...有...、几倍、一共(指相同加数的和)、平均...

- 例题:每个班有40名学生,5个班一共有多少名学生?

- 关系式:

总人数 = 40 × 5或总人数 = 每班人数 × 班级数 - 核心:

总量 = 每份数量 × 份数或总量 = 单一量 × 倍数

-

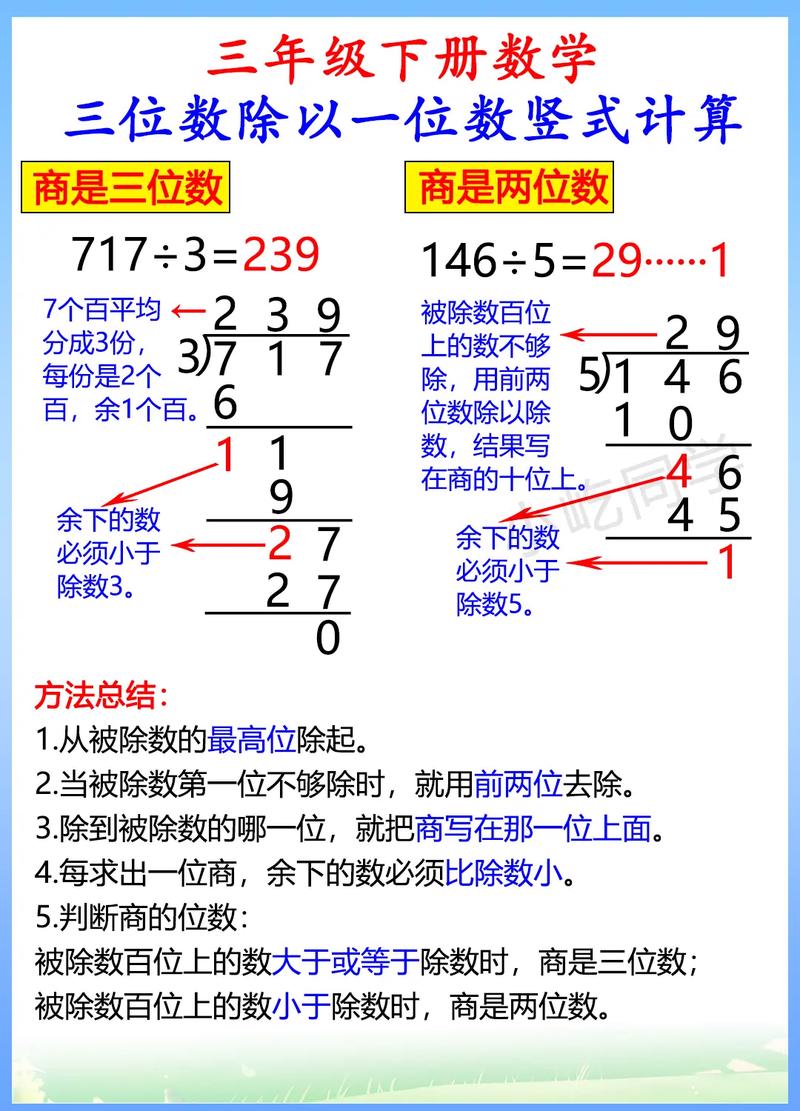

除法关系:等分与包含

- 关键词:平均分、每...能分到...、是...的几倍(求倍数)、包含几个...

- 例题:把36颗糖果平均分给9个小朋友,每人分几颗?

- 关系式:

每人颗数 = 36 ÷ 9或每份数 = 总数 ÷ 份数 - 核心:

每份数 = 总数 ÷ 份数或份数 = 总数 ÷ 每份数或倍数 = 较大数 ÷ 较小数

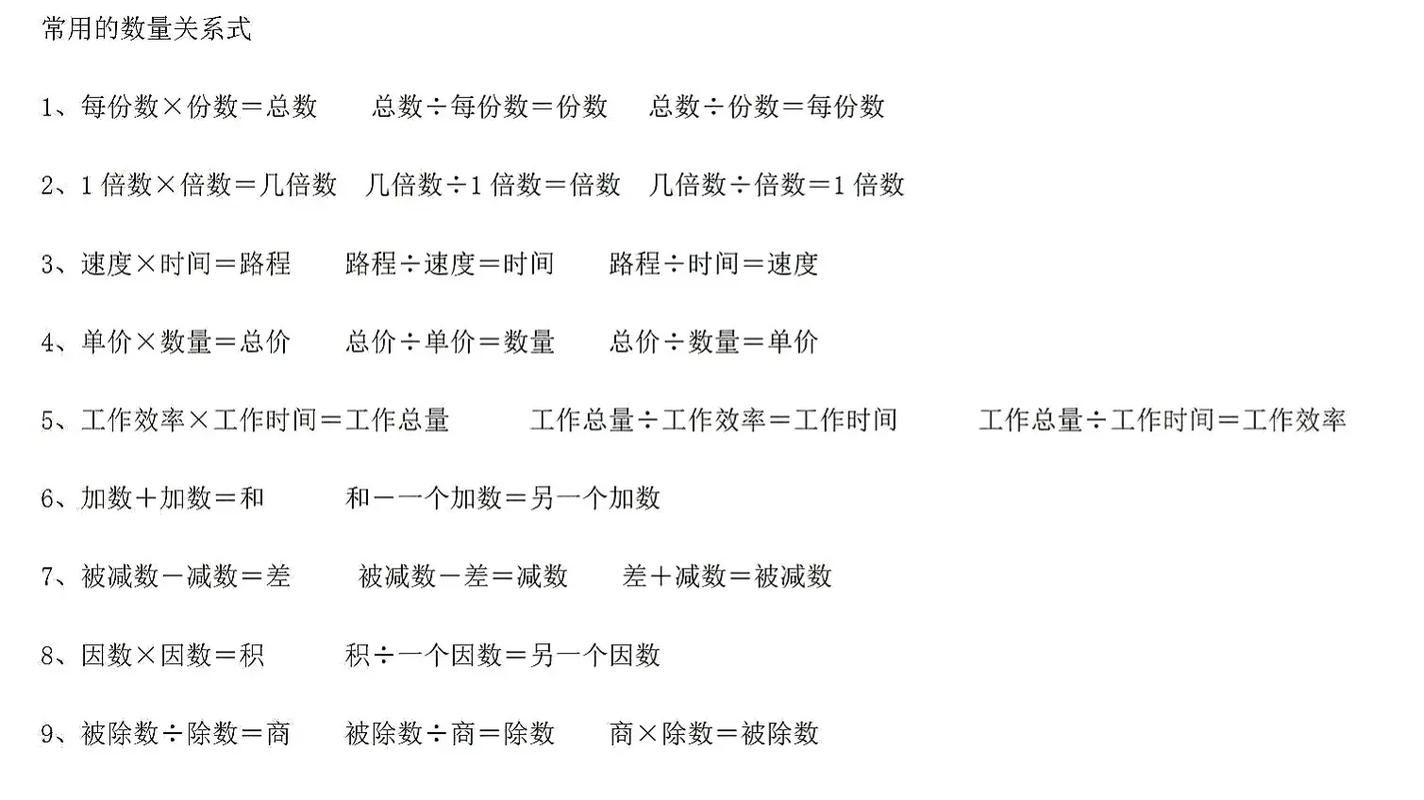

进阶应用:常见情境的提炼

随着年级升高,题目更复杂,关系式需整合基础运算或体现特定模型:

-

倍数关系:

较小数 × 倍数 = 较大数(例:小红的年龄 × 3 = 妈妈的年龄)较大数 ÷ 较小数 = 倍数(例:爸爸的身高 ÷ 小明的身高 = 倍数)较大数 ÷ 倍数 = 较小数(例:爷爷的年龄 ÷ 5 = 小明的年龄)

-

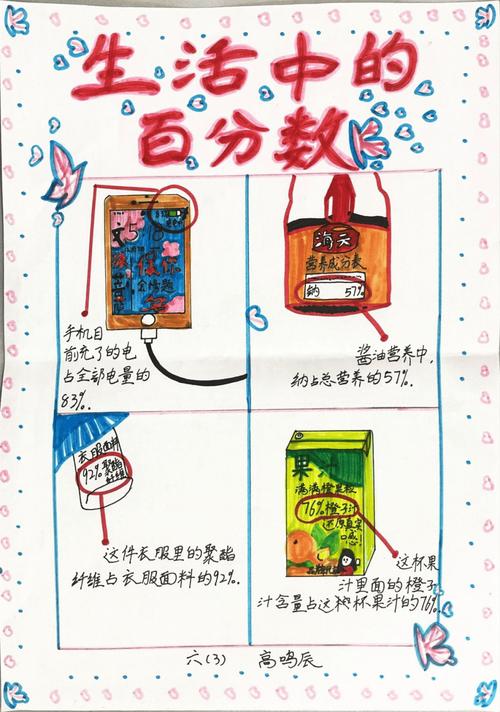

分数/百分数关系:

单位“1”的量 × 分率/百分率 = 对应量(例:总页数 × 1/4 = 已读页数)对应量 ÷ 分率/百分率 = 单位“1”的量(例:用去的钱 ÷ 60% = 总钱数)

-

速度、时间、路程:

速度 × 时间 = 路程(例:汽车的速度 × 行驶时间 = 行驶的路程)路程 ÷ 时间 = 速度路程 ÷ 速度 = 时间

-

单价、数量、总价:

单价 × 数量 = 总价(例:苹果的单价 × 购买的千克数 = 总钱数)总价 ÷ 数量 = 单价总价 ÷ 单价 = 数量

-

工作总量、工作效率、工作时间:

工作效率 × 工作时间 = 工作总量(例:每小时修路米数 × 修路小时数 = 总修路米数)工作总量 ÷ 工作时间 = 工作效率工作总量 ÷ 工作效率 = 工作时间

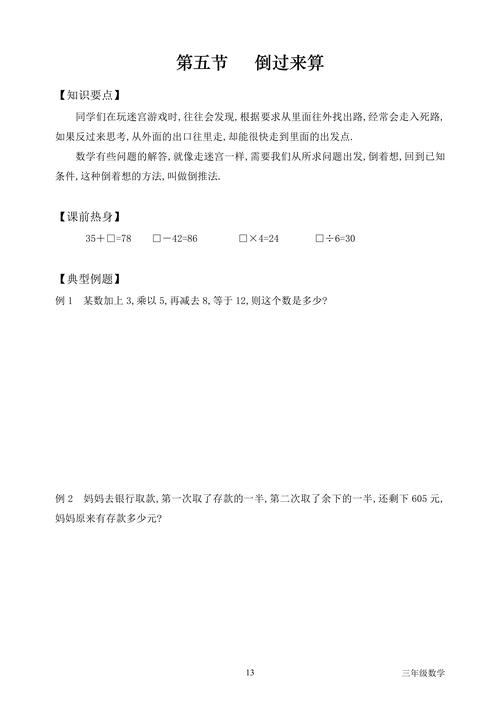

写出有效关系式的关键步骤

- 仔细读题,圈画重点: 找出所有数字和描述数量关系的词语(如“共”、“剩”、“每”、“倍”、“平均”、“速度”等)。

- 明确所求: 弄清楚题目最终要问什么量,通常这就是关系式中的未知量(常用x或?表示)。

- 识别关联: 分析题目中给出的各个量,思考它们与所求量之间通过什么运算连接。

- 套用模型: 回忆常见的数量关系模型(如上文列举),看是否符合当前题目情境。

- 列出等式: 用数学符号将已知量、未知量以及它们之间的关系清晰地表达出来,确保等号两边的意义相等。

- 检查单位: 关系式两边涉及的量,其单位必须匹配(如都是“元”,或都是“米/小时”),单位不统一是常见错误源。

常见误区与提示:

- 忽略单位: 关系式两边单位不一致会导致错误结果,务必先统一单位或在关系式中体现单位转换(如:

总路程(米) = 速度(米/分) × 时间(分))。 - 混淆“部分”与“整体”: 尤其在分数/百分数应用题中,要找准单位“1”,人教版教材五年级下册对此有专门训练。

- 生搬硬套模型: 题目千变万化,核心是理解数量间的本质联系,灵活运用四则运算的意义。“修一条路,甲队每天修100米,乙队每天修150米,两队合修5天完成,这条路多长?”关系式应为:

总长 = (甲效率 + 乙效率) × 时间。 - 未使用未知数: 对于要求的量,大胆用字母(如x)表示,关系式会更清晰(如:

x = 40 × 5)。

清晰的数量关系式,是解应用题的基石,更是孩子数学思维逻辑性的直观体现。 当孩子读完题后能迅速写下“总价 = 单价 × 数量”或“时间 = 路程 ÷ 速度”,表明他已抓住了问题的数学本质,教学中强调对关系词语的敏感度(如北师大版教材特别标注关键词训练),并鼓励孩子用自己的话说出数量间联系,再转化为数学等式,效果往往更扎实,下次辅导作业,不妨先问一句:“这道题里,哪几个数量有关系?它们之间怎么用算式连起来?” 这比直接告知解题步骤更有价值。

发表评论