小学数学课外活动怎么做?点燃兴趣,玩转思维!

数学,在不少孩子眼中就是枯燥的习题和复杂的公式?打破这个刻板印象,关键在课外!精心设计的课外活动,能把抽象的数学变得生动有趣,让孩子在玩中探索、在动手中领悟,真正爱上这门充满智慧的学科,兴趣,永远是孩子最好的数学老师!

把数学“玩”起来:游戏是天然的兴趣引擎

- 家庭桌游变数学战场: 扑克牌玩“24点”——用四张牌上的数字,加、减、乘、除(可用括号)算出24,锻炼心算与灵活思维,七巧板拼图——用七块板拼出指定图案或自由创作,深刻理解图形组合、分割与空间关系,飞行棋、大富翁——前进、后退、购买地产,在欢乐中熟练加减法,理解概率初步概念。

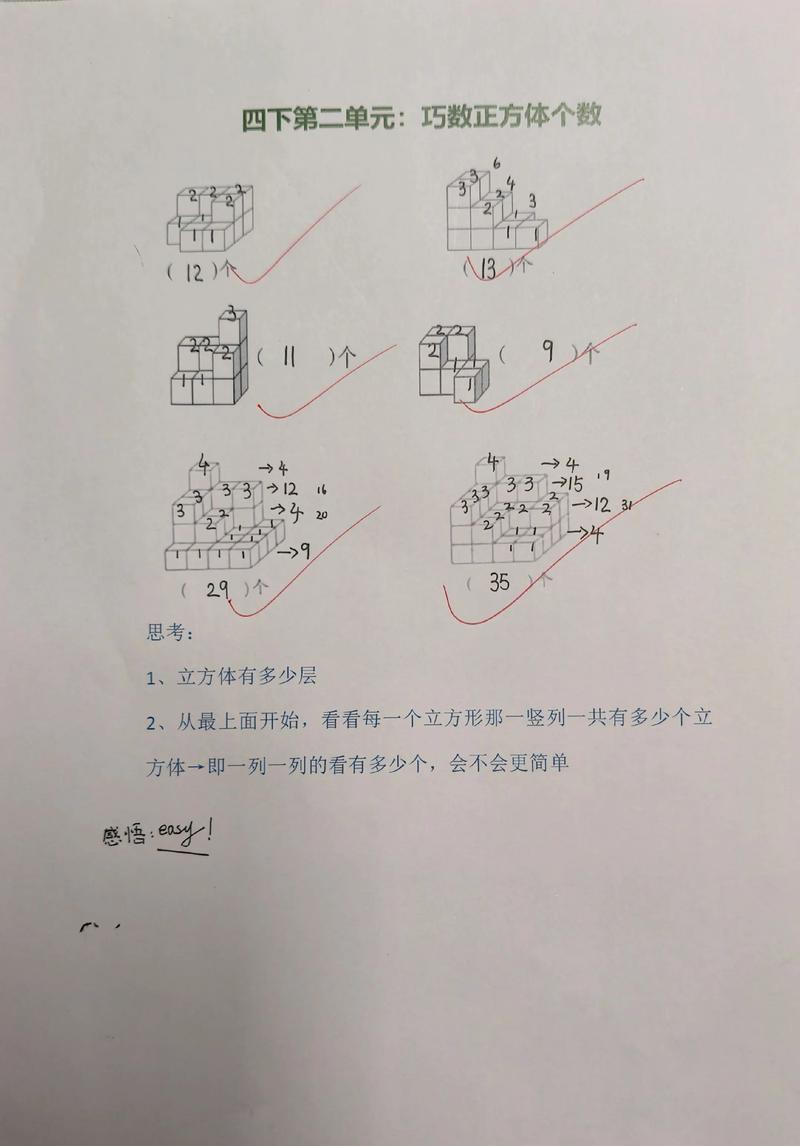

- 动手操作,眼见为实: 用乐高积木、小方块搭建不同形状,直观感受“体积”概念,用不同容器倒水、装沙,亲身体验“容量”大小和单位换算(如升与毫升),用豆子、纽扣等小物件进行排列组合,理解分类与模式规律。

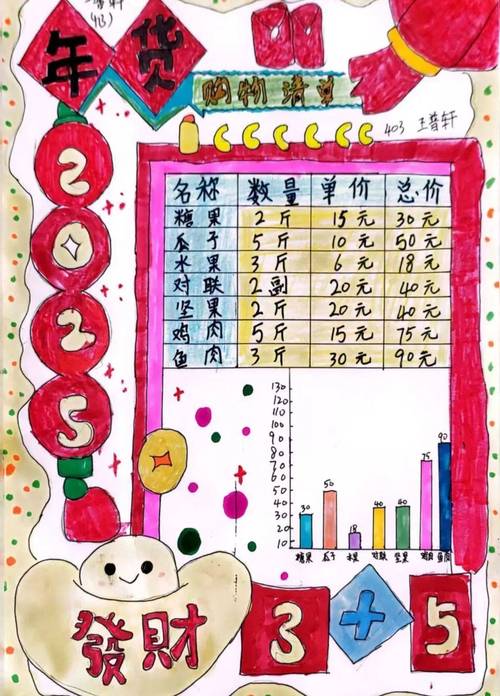

- 生活中的数学寻宝: 超市购物小助手——给孩子一定预算,让他/她计算商品价格总和、比较优惠方案、估算重量(如500克水果大概几个),家庭旅行规划师——让孩子参与计算路程时间、比较不同交通工具费用、分配每日预算,厨房小帮手——按食谱比例调配材料(如面粉与水的比例),认识分数、倍数。

把课堂“搬”出去:生活处处是数学课堂

- 户外探索家: 公园散步时,用脚步丈量小路长度,估算距离(结合步长),观察并记录不同树叶的形状、叶脉对称性,感受自然中的几何美,记录一周天气温度,绘制简单折线图,发现变化趋势。

- 小小测量师: 带上卷尺、直尺,测量家中书桌高度、房间长宽、门窗尺寸,记录数据并比较,计算房间地面的面积(长方形面积=长×宽),估算自己的身高相当于几个地砖的长度(理解非标准单位与标准单位)。

- 时间规划小达人: 制作个性化周末时间表,规划学习、玩耍、休息时间,计算各项活动时长,理解时间分配,学习认识钟表,特别是“几点几分”的读法(这是小学低年级重点)。

让思维“飞”起来:挑战与创造并行

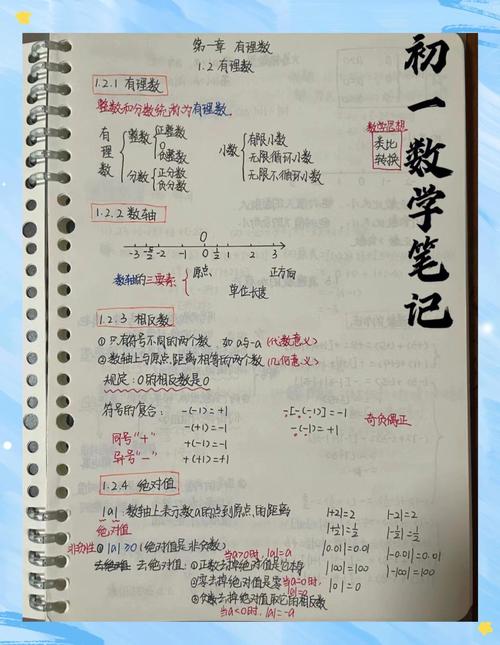

- 趣味谜题与逻辑挑战: 尝试适龄的数独游戏(从4宫格、6宫格开始),锻炼逻辑推理能力,玩玩简单的密码破译(如字母对应数字),体会编码解码的乐趣,阅读有趣的数学绘本或故事(如《汉声数学图画书》系列),在故事中接触数学概念。

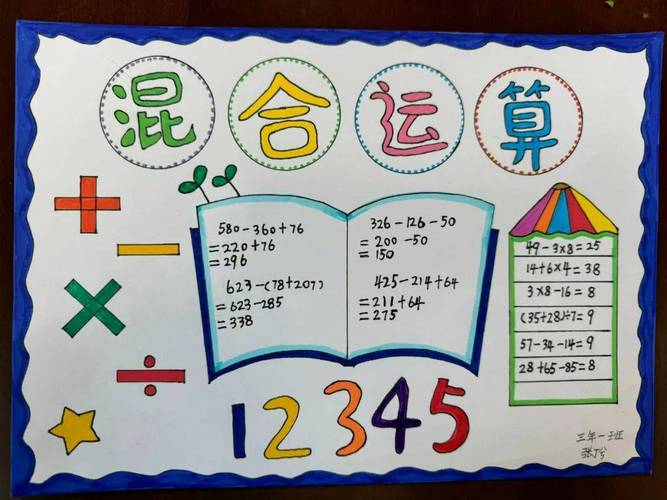

- 数学故事会/小报: 鼓励孩子收集一个有趣的数学知识(如数字0的历史、有趣的对称图形),或记录一次运用数学解决生活问题的经历,讲给家人听或做成图文并茂的小报,提升表达与信息整合能力。

- 创意无限“做数学”: 利用废旧纸盒、瓶盖等材料,制作一个立体几何模型(如正方体、长方体),设计并绘制一幅包含对称图案或重复规律的装饰画,尝试使用图形化编程工具(如Scratch Jr),通过拖拽积木块指挥角色移动、计数,初步体验编程中的序列、循环等逻辑,这是培养计算思维的绝佳途径。

个人观点: 数学课外活动的灵魂,在于卸下“必须学会”的沉重包袱,让孩子纯粹地体验数学的奇妙与实用,它不必拘泥形式,一次用心的亲子游戏、一趟融入观察的散步、一次解决实际问题的合作,都是宝贵的数学时刻,作为教育者或家长,我们的核心任务不是急于灌输知识,而是敏锐地捕捉孩子的好奇火花,提供适宜的材料和环境,陪伴他们自信地探索、试错、发现,当孩子们由衷感叹“原来数学这么有用/好玩!”时,真正的数学教育才算是成功了。

发表评论