小学生数学课的教学智慧

很多家长和老师都在思考:如何让小学生真正爱上数学课,并打下扎实的基础?关键在于理解孩子的认知特点,采用科学且生动的方法,一堂成功的小学数学课,远不止于公式和计算,它是思维启蒙的钥匙。

理解不同年龄段的学习特点

- 低年级(1-2年级):以具体形象思维为主,他们需要通过看得见、摸得着的实物(如积木、计数器、水果)来理解数字、加减法、形状和简单的测量,重点在于培养“数感”和“量感”,建立初步的数学概念。

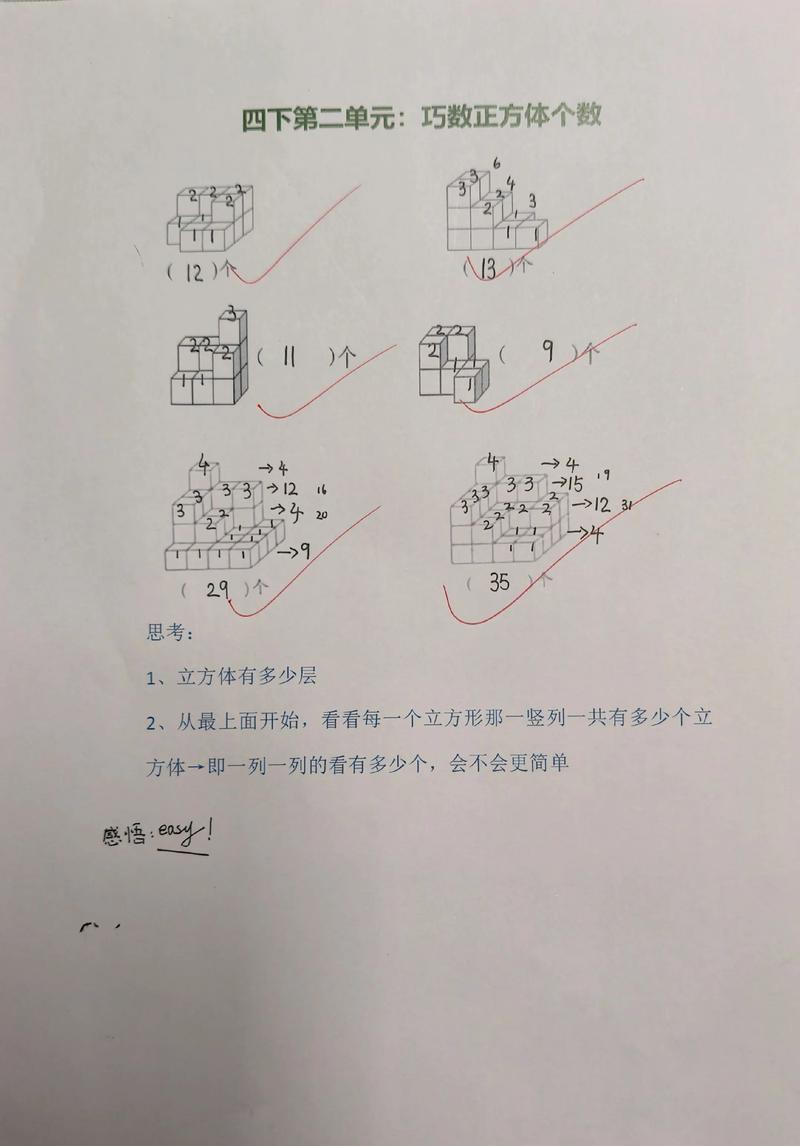

- 中年级(3-4年级):从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡,可以逐步引入更抽象的符号、运算规则(如乘除法、分数初步)和稍复杂的应用题,培养分析问题和寻找规律的能力变得重要。

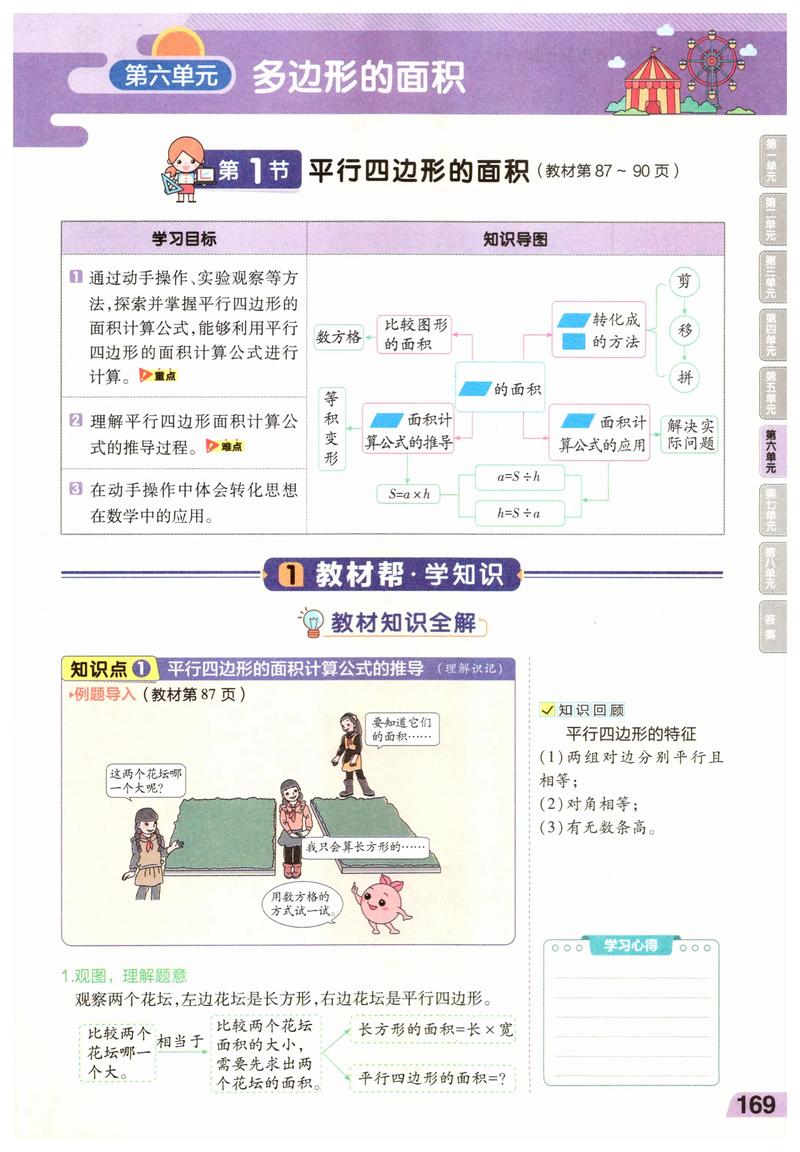

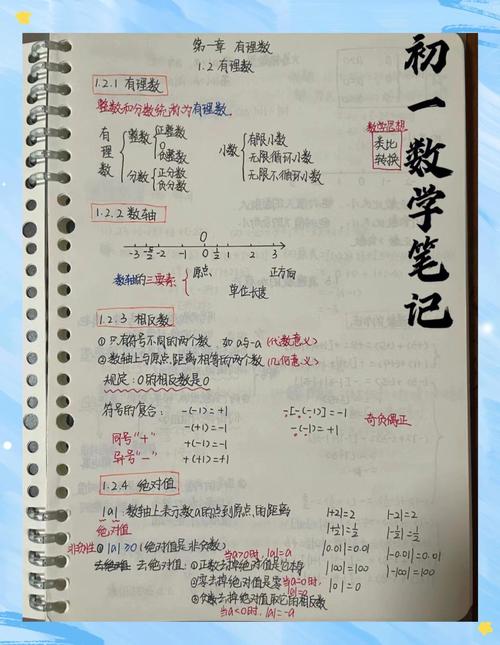

- 高年级(5-6年级):抽象逻辑思维迅速发展,能够理解更复杂的数学概念(如小数、分数运算、简易方程、几何图形性质),重点转向逻辑推理、空间想象能力和解决综合性问题的策略。

打造高效数学课堂的核心方法

- 从生活出发,情境导入:数学源于生活,新课开始时,用一个孩子熟悉的生活场景(如分零食、超市购物、玩具摆放)引出问题,能瞬间抓住他们的注意力,明白数学的用处,学习“周长”前,让学生思考怎么给课桌边缘贴花边。

- 动手操作,亲身体验:尤其对低中年级学生,“做中学”至关重要,让孩子摆小棒理解进位加法,用折纸感受分数,用七巧板拼图形认识几何,北京师范大学教育学部教授周新林指出:“儿童的数学思维发展依赖于对具体材料的操作活动。”

- 数形结合,直观理解:善用图形、图表、数轴等工具,将抽象的算式、应用题转化为直观的图示,能帮助孩子“看见”数学关系,降低理解难度,比如用线段图解决行程问题。

- 鼓励表达,重视过程:不要只追求正确答案,多问“你是怎么想的?”、“为什么这样做?”,让孩子大胆说出解题思路,即使是错误的,也是暴露思维过程、进行针对性指导的宝贵机会,课堂讨论和分享能深化理解。

- 游戏化与趣味融入:数学游戏(如24点、数独、数学谜语、闯关挑战)能极大激发兴趣,竞赛、小组合作等形式让学习过程充满活力,在玩中巩固知识,培养竞争与合作意识。

- 分层设计,因材施教:学生基础和能力有差异,课堂练习和课后任务应设置不同难度层次(基础巩固、能力提升、思维挑战),让每个孩子都能在“最近发展区”获得成功体验,避免“吃不饱”或“跟不上”。

- 善用技术,辅助教学:合理利用优质的教育App、互动白板、动画课件等,让抽象概念动起来,增加课堂的趣味性和互动性,但技术是工具,不能替代实质性的思考和操作。

- 建立联系,形成网络:帮助学生将新学的知识与旧知识联系起来,学习乘法时联系加法,学习分数时联系除法,构建知识网络,理解数学的内在逻辑,而非孤立记忆碎片。

家长如何成为课堂外的助力

家长的角色是支持者而非替代者:

- 创造积极的数学氛围:避免在孩子面前表达对数学的焦虑或负面评价,谈论生活中遇到的数学应用(购物算账、看时间、烹饪测量),展示数学的有用和有趣。

- 关注过程而非仅分数:当孩子遇到困难时,关注他努力尝试的过程和使用的策略,给予鼓励,帮助分析错误原因,而不是仅仅责备结果。

- 在生活中学数学:逛超市时比较价格算折扣;旅行时看地图认方向算距离;玩桌游涉及策略与计算;一起做家务中的测量分类,让数学自然融入生活。

- 与老师保持沟通:了解孩子的学习进度、优势和困难点,配合老师的教学要求,形成家校合力。

- 提供适度帮助而非代劳:当孩子求助时,引导他们回顾课堂知识、寻找类似例题,启发思考,而不是直接告知答案或替他们完成作业。

教师专业素养与E-A-T体现

优秀的数学教师需具备:

- 扎实的数学学科知识:深刻理解小学数学知识体系及其背后的原理,能准确解答学生疑问。

- 儿童心理学知识:了解不同年龄段儿童的认知发展特点和规律,选择适切的教学方法。

- 丰富的教学策略:掌握多种教学方法和课堂管理技巧,能灵活应对不同学生和教学情境。

- 持续学习的态度:关注数学教育领域的最新研究动态(如新加坡数学、建构主义教学法等)和优秀实践经验,不断更新教学理念和方法。

一位资深小学数学教研员强调:“教学的艺术不在于传授本领,而在于激励、唤醒和鼓舞,看到孩子们因为理解了一个概念而眼睛发亮,是教师最大的成就感。”

关键点回顾: 成功的数学教学 = 理解学生 + 创设情境 + 动手操作 + 鼓励思考 + 趣味引导 + 生活联系 + 家校协作 + 教师专业成长。

我始终认为,点燃孩子对数学的好奇心,比教会他们解十道题更重要,当课堂充满探索的乐趣,当抽象的符号与真实世界相连,当每一次小小的思考突破都获得肯定,数学就不再是冰冷的公式,而成为孩子们认识世界、解决问题的有力工具和智慧源泉,这份内在的动力和扎实的基础,将伴随他们走得更远。

发表评论