如何高效问小学数学题?家长必看指南(老师视角)

看到孩子抓耳挠腮解不出数学题,你着急地想帮忙,却不知从何问起?“这题怎么做?”往往换来孩子迷茫的眼神,别担心,掌握提问方法,就能成为孩子真正的学习助力者,我是张老师,有15年小学数学教学经验,今天就聊聊怎么问才有效。

1️⃣ 别急着要答案,先问“卡在哪里?”

- 无效提问: “这道题答案是多少?” / “你怎么又不会?”

- 有效提问: “宝贝,这道题你读懂了哪些信息?哪一步觉得特别难?” / “题目要求我们求什么?你已经试过什么方法了?”

- 为什么有用? 聚焦孩子具体的困难点(是没读懂题?计算失误?概念模糊?),避免盲目讲解,弄清“堵点”,才能精准疏通。

2️⃣ 把大问题拆小,用“脚手架”提问

- 场景举例(应用题): “小明有5个苹果,小红有3个,他们一共有几个?”

- 无效提问: “总数怎么求?”

- 有效提问:

- “题目里出现了谁?” (小明、小红)

- “小明有几个苹果?” (5个)

- “小红有几个苹果?” (3个)

- “题目问我们他们‘一共’有多少个,想想‘一共’是什么意思?可以怎么算?” (引导理解“合并”、“加法”)

- 为什么有用? 像搭脚手架一样,将复杂问题分解成孩子能理解的、可操作的小步骤,引导他们自己一步步构建答案。

3️⃣ 引导孩子“讲出来”或“画出来”

- 有效提问:

- “你能用自己的话,把这道题讲给我听听吗?” (检验理解)

- “这个图形题有点抽象,咱们试试画个简单的图/线段图来表示一下好吗?” (化抽象为具体)

- “如果是你当小老师,怎么把这道题讲给同学听?” (促进深度思考)

- 为什么有用? “讲”和“画”是极好的思维外化工具,孩子表达的过程,就是梳理思路、发现逻辑漏洞的过程,远比被动接受答案效果好。

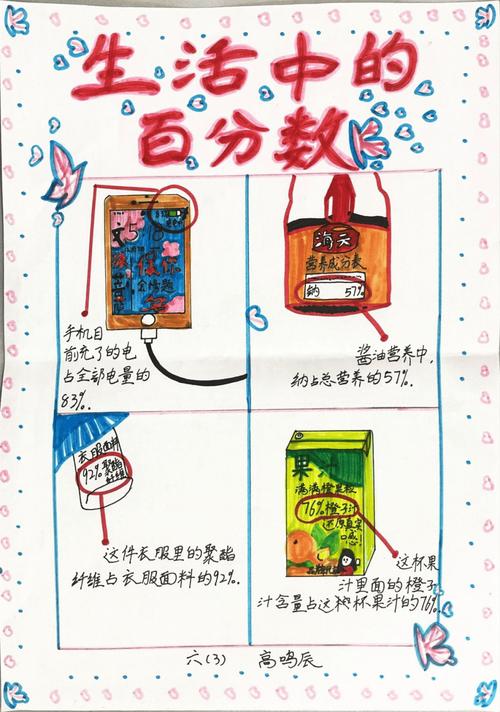

4️⃣ 巧用生活例子,建立联系

- 场景举例(理解乘法): 4排桌子,每排5张,共几张?

- 无效提问: “4乘5等于多少?”

- 有效提问: “想想咱们教室的桌子,如果一排摆了5张,4排都这样摆,是不是很像在算几个几相加?这样加起来快还是乘法快?”

- 为什么有用? 将抽象的数学概念与孩子熟悉的生活场景挂钩,能降低理解难度,让数学变得亲切、有意义。

5️⃣ 鼓励尝试,重视思考过程

- 有效提问:

- “我觉得你这个思路很有意思!能说说你是怎么想到的吗?” (肯定探索精神)

- “答案暂时不对没关系,你列的这个算式,每一步是想解决什么问题呢?” (关注过程而非结果)

- “除了这个方法,你觉得还有别的路可以试试看吗?” (鼓励发散思维)

- 为什么有用? 保护孩子的好奇心和探索欲,让孩子明白,思考的路径比最终的答案更重要,错误是学习的宝贵机会。

✨ 我的观点: 辅导数学,核心是“启”而非“替”,好的提问如同点亮一盏灯,不是为了照出我们已知的答案,而是为了照亮孩子自己探索的道路,当我们忍住直接给答案的冲动,用上面这些方法去问,我们不仅在帮孩子解决眼前这道题,更在培养他们面对未来无数未知问题的核心能力——独立思考、清晰表达、灵活解决,下次孩子遇到数学难题,不妨先深呼吸,试试换个问法,你可能会惊喜地发现孩子思维的小火花被点燃了。✨

要提出一个好的数学问题需要明确主题和难度等级,对于小学生来说可以围绕加减法、乘法口诀表等基础知识提问;小明有五个苹果和两个香蕉一共多少水果?这样具体描述情景的问题有助于理解并解答数学难题哦!

当你在面对数学难题时不知如何提问的时候,先明确主题如加减法、几何等知识点;再详细描述具体问题及困惑点是有效询问的关键。