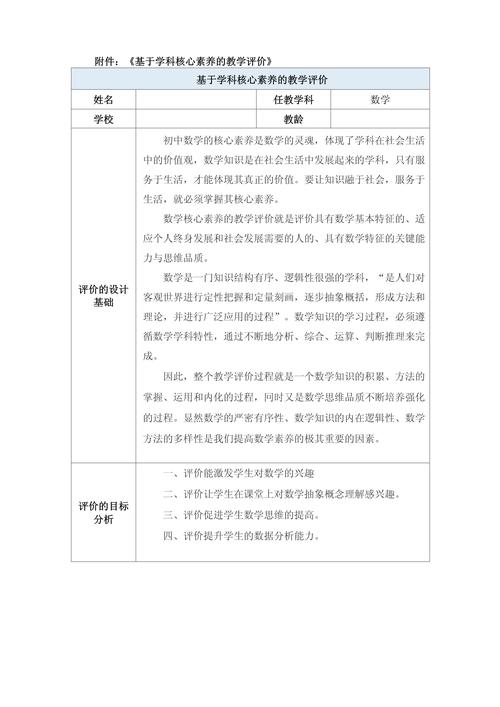

如何洞察一堂初中数学课的真正价值?

作为关注孩子教育的家长或教育工作者,走进初中数学课堂时,如何判断这堂课是否真正有效?优质数学课堂的价值远超解题本身,它点燃思维火花,塑造逻辑能力,以下关键维度值得深入观察:

清晰目标与课标根基

- 方向明确: 课程伊始,教师是否清晰传达本课核心目标?学生能否理解“今天要掌握什么”?目标应具体可衡量,如“掌握利用配方法解一元二次方程”。

- 紧扣课标: 内容是否严格依据《义务教育数学课程标准》?教学深度、广度、重点是否精准匹配学段要求?这是课堂专业性的根本保障。

学生:活跃的思维主体

- 深度参与: 学生是旁观者还是积极思考者?观察学生状态:专注听讲、主动提问、积极讨论、敢于质疑的比例有多高?一堂优质课,应有80%以上学生表现出持续投入。

- 思维可见: 教师是否设计有效活动(探究、合作、实操)让学生“做数学”?学生是否有充分机会表达思路、展示解法、甚至暴露错误?课堂讨论质量是思维活跃度的关键指标。

- 个体关注: 教师能否敏锐察觉不同层次学生(特别是学困生)的学习状态?是否提供差异化指导或任务?在几何证明中为不同学生搭建合适“脚手架”。

教师:专业的引导者

- 精准提问: 提问是启发思维的钥匙,问题是否具有挑战性、开放性,能引导学生层层深入?不满足于问“答案是什么?”,而是追问“你是如何想到这种思路的?”、“是否存在其他解法?”。

- 本质揭示: 教师是否引导学生超越具体题目,触及数学概念、原理、思想方法的核心?如通过具体函数实例对比,深刻理解“一次函数”与“二次函数”图像与性质的差异根源。

- 智慧理答: 对学生回答(无论对错),教师能否给予建设性反馈?是简单评判,还是引导分析、补充完善、激发进一步思考?对错误回答的处理方式尤其体现教学智慧。

扎实训练与迁移应用

- 有效练习: 课堂练习是否紧扣目标、精心设计?题目是否体现层次性(基础巩固、能力提升、综合应用)?教师能否及时巡视、发现共性问题并有效讲评?

- 联系贯通: 教师是否帮助学生建立新旧知识联系?能否将数学概念与方法应用于实际情境?学习“统计图表”后,引导学生分析生活中的真实数据报告。

- 思想渗透: 课堂是否自然渗透归纳、演绎、数形结合、模型思想、分类讨论等核心数学思想方法?这是学生形成长远数学素养的基石。

课堂氛围与科学评价

- 安全环境: 是否营造了鼓励探索、包容错误、相互尊重的学习氛围?学生提问是否无顾虑?

- 多元评价: 评价是否贯穿课堂?是否涵盖知识掌握、过程表现(思考、合作、表达)、学习态度?评价主体是否多元(师评、互评、自评)?及时、具体的评价是学习的助推器。

个人观点: 一堂真正优秀的初中数学课,应是目标精准、学生思维奔腾、教师引导得法、训练扎实有效的智慧之旅,它不追求表面的热闹,而在于思维的深度碰撞与能力的真实生长,观察课堂,核心在于看学生是否经历了有价值的思考过程,是否在数学本质理解与核心能力发展上获得了清晰可见的进步,这如同解一道精妙的数学题,过程的价值远胜于一个孤立的答案。

发表评论