数学,对不少初中生来说,可能意味着枯燥的公式、复杂的运算和难以理解的抽象概念,数学本不该如此!让初中数学焕发趣味性,不仅能点燃学生的学习热情,更能深刻理解其逻辑之美,关键在于改变视角,让它“活”起来,变得触手可及、妙趣横生。

让课堂“动”起来:从灌输到体验

- 游戏化教学是利器: 别小看游戏的力量,将知识点巧妙融入数学谜题、逻辑推理游戏、策略桌游(如数独、卡坦岛简化版)甚至数学版的“密室逃脱”中,在解决挑战、达成目标的过程中,学生不知不觉就运用了数学思维,感受到成功解题的乐趣和团队协作的成就感。

- 动手实践出真知: 数学绝非纸上谈兵,鼓励学生动手操作:用几何画板探索图形变换的奥秘,用七巧板拼接验证勾股定理,用折纸体会对称与角度,甚至用简单的测量工具在校园里实践相似三角形或三角函数,当抽象的定理变成看得见、摸得着的成果,理解自然深刻。

- 联系生活接地气: 数学是生活的语言,教学设计应紧扣学生熟悉的情境:计算零花钱如何理财最划算?分析手机套餐哪种更省钱?研究篮球抛物线投篮的最佳角度?设计班级春游最省钱的路线?用数据分析最受欢迎的社团活动?当数学成为解决现实问题的工具,它的价值与趣味便不言而喻。

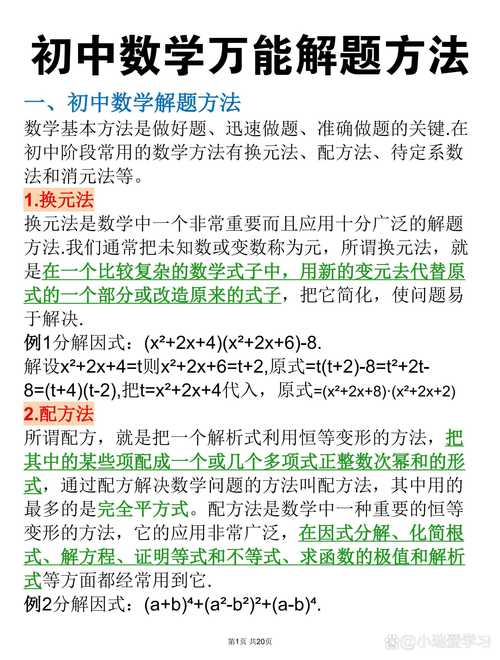

让思维“活”起来:鼓励探索与发现

- 问题驱动,而非答案驱动: 改变“老师讲、学生听、然后做题”的模式,多抛出开放性问题、探究性问题。“为什么三角形具有稳定性?”、“你能用几种方法证明勾股定理?”、“这个规律是如何被发现的?”,引导学生像小数学家一样去观察、猜想、验证、推理,体验发现的惊喜。

- 接纳“错误”,视作阶梯: 营造安全的课堂氛围,让学生敢于提问、敢于犯错,错误往往蕴含着宝贵的思维火花,引导学生分析错误根源,理解为何正确解法有效,将“纠错”过程转化为深化理解的契机,数学的严谨正是在不断试错与修正中建立的。

- 融入数学史与人物故事: 冰冷的公式背后是鲜活的历史和智慧的火花,适时引入数学家的轶事(如阿基米德在浴缸中的顿悟)、经典难题的探索历程(如费马大定理)、数学符号的起源,让学生感受到数学是人类智慧的结晶,充满人文温度,而不仅仅是考试科目。

让技术“用”起来:工具赋能趣味探索

- 善用可视化工具: 利用Geogebra、Desmos等动态几何与代数软件,让函数图像“舞动”起来,让立体图形随意旋转拆分,让抽象的代数关系直观呈现,动态演示能将复杂的变化过程清晰展现,极大降低理解难度,增强学习兴趣。

- 探索编程与数学结合: 鼓励学有余力的学生尝试用Scratch、Python等简易编程语言实现数学算法(如绘制分形图、模拟概率实验、解决简单方程),编程的逻辑思维与数学高度契合,能让学生在实践中深化理解,获得创造性的乐趣。

- 利用优质在线资源: 引导关注一些制作精良、寓教于乐的数学科普视频、互动网站或App,这些资源常以生动有趣的方式讲解难点,提供课堂之外的补充视角和趣味练习,满足不同学生的兴趣点和学习节奏。

让评价“暖”起来:多元反馈激励成长

- 超越分数,关注过程: 评价不应仅看最终答案的对错,重视学生在探究过程中的思考深度、解决问题策略的多样性、合作交流的表现、以及面对困难的态度,一份精彩的探究报告、一次成功的实验演示、一个巧妙的解题思路,都应得到肯定。

- 引入趣味挑战赛: 定期组织小范围的数学趣味竞赛、思维挑战、创意作品展(如数学手抄报、数学建模小项目),设置不同层次的奖项,重在参与和体验成功感,让不同水平的学生都能找到展示的舞台和进步的喜悦。

- 个性化鼓励与引导: 教师真诚的鼓励和有针对性的引导至关重要,发现每个学生的闪光点,哪怕是一个小小的进步或一个独特的想法,及时给予肯定,帮助学生找到适合个人的数学学习路径和兴趣点。

让初中数学变得有趣,并非要降低其严谨性,而是剥开它看似冰冷的外壳,展现其内在的智慧光芒与应用的魅力,这需要教师、家长乃至整个教育环境的共同努力,当学生不再视数学为畏途,而是充满好奇地主动探索、乐于思考,数学教育的真正价值——培养逻辑思维、解决问题能力和创新精神——才能得以实现,数学本就是人类最伟大的游戏之一,关键在于我们如何带领学生走进这座充满奇趣的智慧殿堂。

还没有评论,来说两句吧...