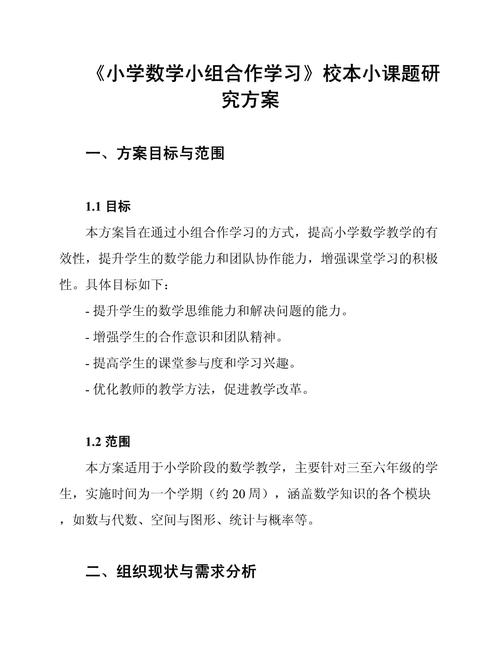

打造高效课堂的实用指南

一份清晰、科学的教学计划表,是小学数学课堂成功的基石,它如同课堂的导航图,帮助教师系统推进教学,确保学生稳步提升核心素养,如何编写一份真正有效的小学数学教学计划表?这里提供一份实用指南。

明确计划表的核心价值

- 目标导向: 紧密围绕国家《义务教育数学课程标准(2022年版)》要求,将抽象的课程目标分解为具体、可操作的单元与课时目标。

- 系统规划: 合理分配教学时间(如:小学中高年级每周通常安排4-5节数学课),确保知识点的逻辑衔接与螺旋上升。

- 聚焦素养: 在计划中明确标注每单元、每课时重点培养的核心素养(如数感、量感、符号意识、推理意识、空间观念、数据意识、模型意识、应用意识、创新意识)。

- 因材施教: 为不同学习进度的学生预设弹性空间和分层策略。

教学计划表必备核心要素

一份完整的数学教学计划表通常包含以下关键模块:

-

学年/学期总览:

- 指导思想: 简述本计划依据的课标理念与核心素养培养重点。

- 学情分析: 客观描述所教班级学生的数学基础、学习特点及普遍存在的难点。

- 总体目标: 概述本学期学生应在知识技能、数学思维、问题解决能力等方面达到的水平。

- 教材与资源: 使用的主要教材版本,以及计划整合的辅助资源(如教具、软件、实践活动材料)。

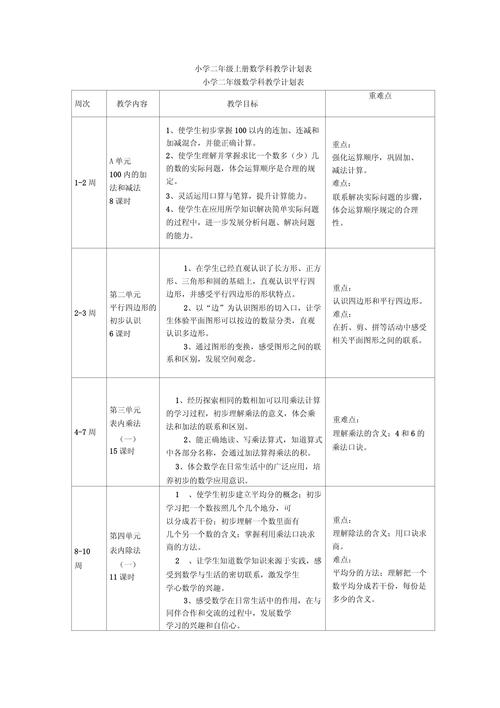

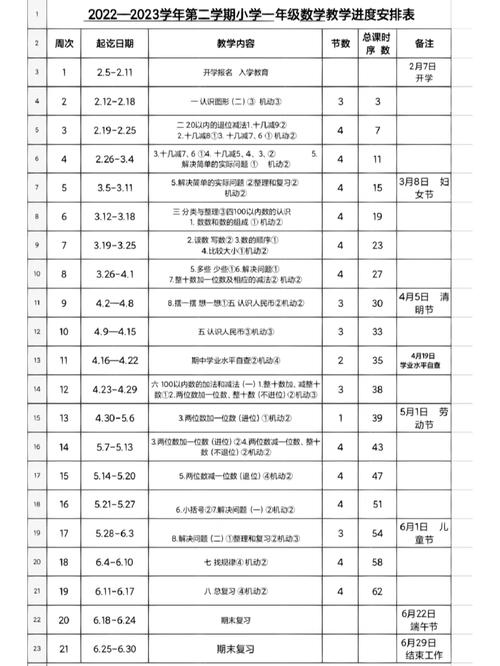

- 教学进度表: 宏观规划整个学期各单元的教学顺序、大致课时分配及重要时间节点(期中、期末复习等)。

-

单元教学计划:

- 单元名称与课时: 明确单元主题及预计总课时数。

- 单元学习目标: 具体、可测量。“90%学生能正确口算两位数乘一位数”,“学生能运用长方形面积公式解决至少3类实际问题”。

- 课标要求解析: 明确本单元对应课标的具体条目与学业要求。

- 重点与难点: 清晰界定本单元的知识关键点和学生普遍易错处。

- 核心素养聚焦: 指出本单元重点发展的1-2项核心素养。

- 分课时安排:

- 课时序号

- 课题

- 具体课时目标: 极其精炼、可操作(如:通过摆小棒,理解两位数加一位数(进位)的算理,正确率达85%)。

- 教学活动设计: 简述关键教学环节(导入、探究、练习、小结)及核心方法(如:情境创设、小组合作、操作实验)。

- 评估方式: 课堂观察、提问、随堂练习、实践操作等即时性评价手段。

- 分层设计/备注: 针对优生和学困生的简要策略或资源调整。

-

评估与反馈计划:

- 过程性评价: 贯穿日常教学(课堂表现、作业分析、单元小测)。

- 阶段性评价: 期中、期末等综合性测评的设计思路与目标。

- 反馈机制: 如何及时向学生和家长反馈学习情况,指导后续教与学。

编写分步指南与实用示例

- 吃透课标与教材: 深入研读课程标准对本学段、本册教材的要求,理清教材的知识结构脉络。

- 精准分析学情: 通过前测、访谈、作业分析等方式,切实掌握学生起点能力。

- 设定清晰目标: 使用可观察、可测量的行为动词(如“说出”、“列举”、“解决”、“解释”、“设计”)。

- 规划教学路径:

- 知识逻辑: 遵循“初步感知->理解算理/概念->掌握技能->灵活应用->拓展提升”的认知规律。

- 活动设计: 以学生为主体,设计丰富多样的探究、操作、合作、讨论活动,低年级“认识图形”可大量使用实物触摸、分类;高年级“统计”可设计真实数据调查项目。

- 技术融合: 适时运用教育软件(如GeoGebra动态演示几何)、在线练习平台增强互动与反馈效率。

- 嵌入多元评价: 将评价自然地融入每一个教学环节,而非仅依赖考试。

- 预留调整空间: 计划是预设,实际教学中需根据学生反馈灵活调整进度和策略。

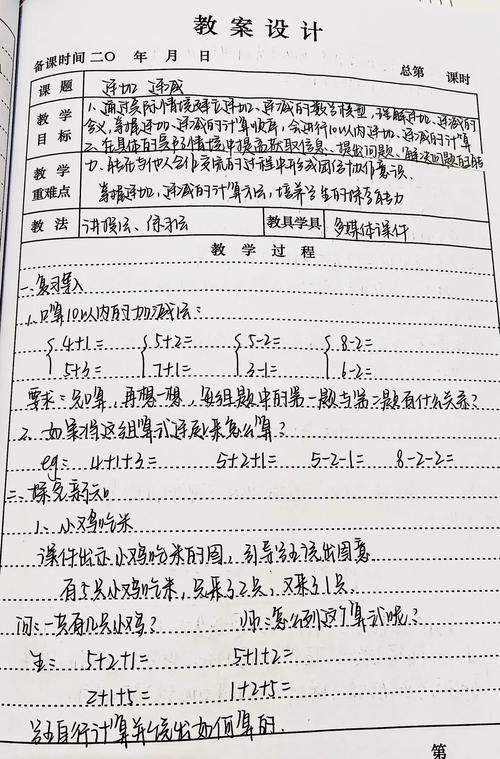

单元教学计划表示例片段 (三年级下册《长方形和正方形的面积》):

| 单元目标 | 核心素养 | 重点 | 难点 | 课时 | 课题 | 课时目标 | 关键教学活动 | 评估要点 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 理解面积含义;掌握长、正方形面积公式;解决简单实际问题;培养量感和空间观念。 | 量感、空间观念、应用意识 | 面积公式推导与应用;单位换算 | 理解面积含义;解决复杂实际问题 | 1 | 认识面积 | 通过观察、触摸,理解面积是物体表面大小;能用自选单位估计和测量简单图形面积。 | 比手掌、封面大小;用小方块铺满图形。 | 参与度;对面积概念的初步描述。 |

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| 3 | 长方形面积计算 | 通过摆方格,推导长方形面积公式(长×宽),并正确计算。 | 小组合作:用1平方厘米方格摆不同长方形,记录数据找规律;公式应用练习。 | 公式推导的参与度;计算正确率。 |

让计划表发挥实效的关键点

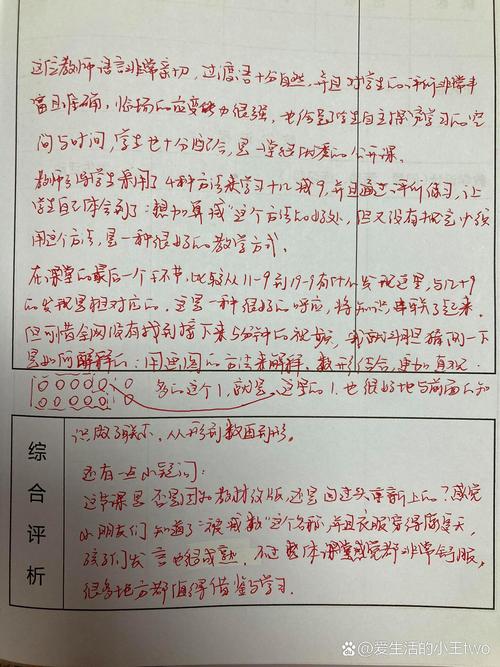

- 动态调整: 计划表不是一成不变的教案,我见过不少优秀教师,每周都会根据上周学生的掌握情况,微调下周计划中的重点和练习设计,这种灵活性至关重要。

- 团队协作: 同年级数学教研组定期共同研讨、修订计划表,共享资源与经验,能极大提升计划质量。

- 反思精进: 每单元教学结束后,对照计划表进行反思:目标是否达成?难点突破方法是否有效?学生活动参与度如何?据此优化后续计划。

- 简洁实用: 避免冗长繁琐,突出关键信息和可操作性,一份清晰明了的表格,比十几页的文字描述更能指导日常教学。

一份精心设计的数学教学计划表,绝非应付检查的表面文章,它凝聚着教师对课标的深刻理解、对学情的精准把握和对教学艺术的追求,它最大的价值在于将“为什么教”、“教什么”、“怎么教”、“教得怎样”这几个核心问题贯穿起来,为课堂上每一次有意义的师生互动提供清晰路径——计划表是抵达教学目标的路线图,而非束缚创造力的固定脚本,真正的课堂智慧往往在遵循计划与灵活应变之间自然生长。

教育部公开数据显示,全国小学数学教师约230万人,他们年均设计教学计划表4份(学期计划+单元计划),这份看似普通的表格,承载着数千万小学生数学思维的启蒙重任。

发表评论