高中数学公认的难点与突破之道

高中数学,常被学生们视为学习道路上的一座“高峰”,其考察的深度与广度,使得某些领域成为公认的“硬骨头”,了解这些难点,并掌握针对性策略,对提升成绩至关重要。

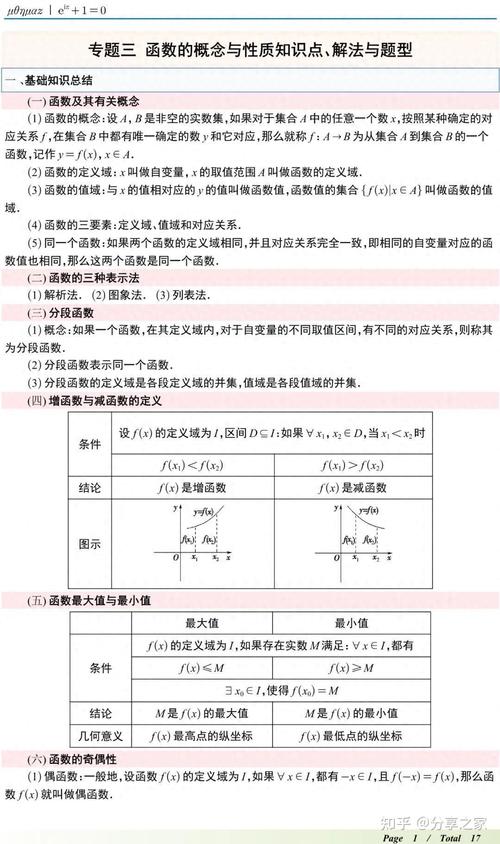

函数:概念抽象,变化多端

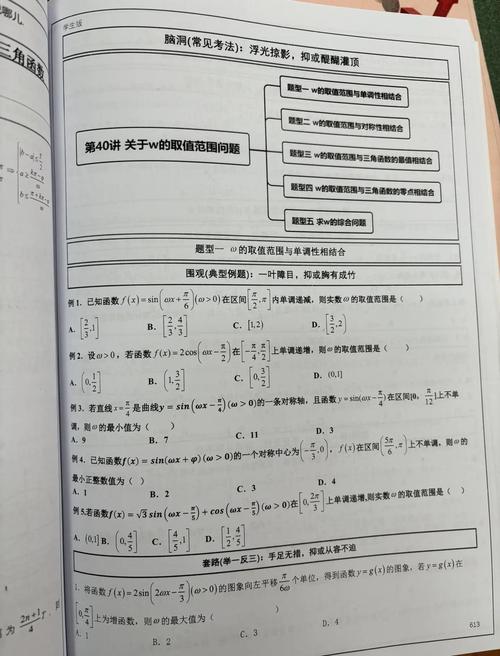

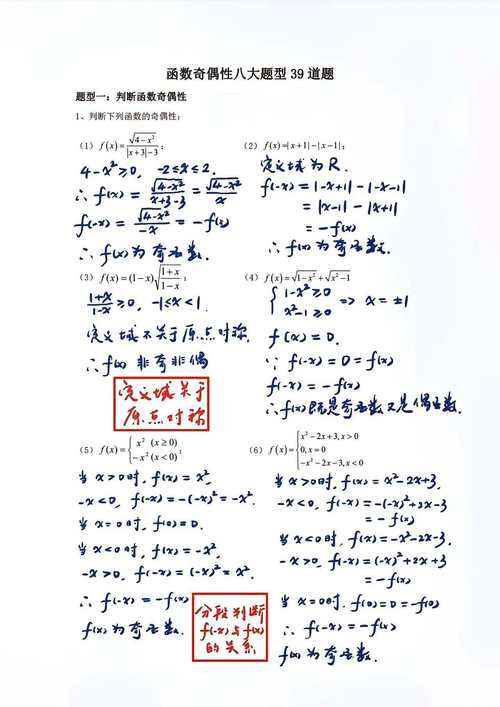

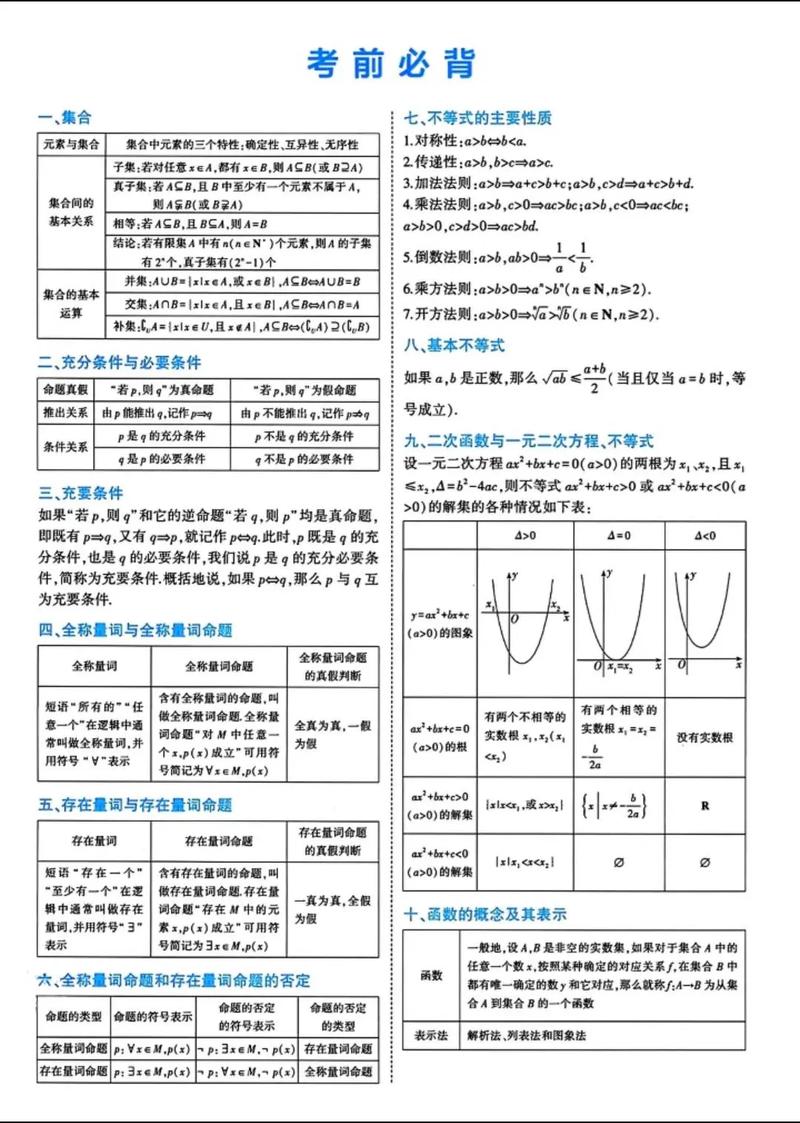

- 难点核心: 函数的本质是描述变量间动态关系的数学模型,其抽象性体现在定义域、值域、对应法则的理解上,特别是复合函数、抽象函数,常让学生感到无从下手,函数的性质(单调性、奇偶性、周期性)及其综合应用(尤其在压轴题中与导数、不等式结合)难度陡增。

- 突破关键: 务必吃透基础概念,通过大量典型例题理解不同函数类型(一次、二次、幂指对、三角函数等)的图像与性质。数形结合是利器,画图能直观揭示关系,练习时注重分析函数变化过程,总结常见题型和解题套路(如求值域、解抽象函数方程、单调性讨论)。

立体几何:空间想象,逻辑严谨

- 难点核心: 从平面思维跃升到三维空间,对空间想象能力要求极高,无论是传统解法中寻找线线、线面、面面关系(平行、垂直、成角),还是空间向量法的坐标建立与计算,都挑战着学生的空间构型和逻辑推理能力,证明题步骤严谨,计算题(如求体积、距离、角度)易出错。

- 突破关键: 动手实践是基础,多观察实物模型,动手制作简单几何体,在脑海中“旋转”图形,掌握核心定理(如三垂线定理)及其证明逻辑,空间向量法提供了强大的代数工具,务必熟练坐标系建立、向量运算(点乘、叉乘)及法向量应用,解题时清晰标注条件,步步推导。

概率与统计:模型理解,应用灵活

- 难点核心: 这部分知识相对“年轻”,思维方式与代数、几何差异较大,古典概型、几何概型、条件概率的理解是基础难点,尤其涉及复杂事件分析(互斥、独立、对立),离散型/连续型随机变量及其分布(二项分布、超几何分布、正态分布)的识别与应用,以及统计案例中数据分析和解读能力(如线性回归、独立性检验),要求学生具备较强的建模能力和实际问题转化能力。

- 突破关键: 准确理解基本概念(事件、概率、期望、方差)是前提。区分不同概率模型适用场景至关重要,大量练习典型应用题,学会将文字描述转化为概率语言(如“至少”、“至多”、“恰有”),统计部分重视读图(直方图、散点图)和公式原理理解,避免死记硬背。

圆锥曲线:综合运算,技巧性强

- 难点核心: 椭圆、双曲线、抛物线方程形式复杂,几何性质繁多(焦点、准线、离心率、渐近线),题目常涉及直线与圆锥曲线的位置关系(相交、相切、相离),导致联立方程后运算量巨大,化简技巧要求高(如韦达定理应用、弦长公式、面积求解),最值问题、存在性问题等综合题型难度大。

- 突破关键: 熟记标准方程及核心几何性质。提升代数运算能力是根本保障,包括因式分解、配方、解复杂方程组等,掌握联立方程的常规步骤和简化技巧(如“设而不求”),理解不同题型(求轨迹、定点定值、范围最值)的常用思路,并进行专题训练。

导数及其应用:高等思维,工具锐利

- 难点核心: 作为微积分的基础,导数概念本身(瞬时变化率、极限思想)有一定抽象性,导数的应用是重点也是难点,如利用导数研究函数单调性、求极值与最值(特别是实际应用题)、证明不等式、讨论方程根的分布,涉及含参讨论时,分类标准不易把握。

- 突破关键: 理解导数作为函数变化率工具的本质。求导法则必须烂熟于心,将导数视为研究函数性质(单调、极值、图像)的强力手段,大量练习不同类型应用问题,总结含参问题分类讨论的常见切入点(如判别式、根与系数关系、临界点分析)。

作为一线教师,我观察到: 攻克这些难点没有捷径,核心在于“理解+熟练+反思”,理解概念本质是根基,脱离概念盲目刷题效果有限,熟练离不开足量、有质量的练习,确保运算准确、思路清晰,更重要的是反思,建立错题本,分析错误根源(概念不清?方法不当?计算失误?),提炼解题通法,高中数学虽具挑战,但只要目标明确、方法得当、持之以恒,每位学生都能找到属于自己的攀登路径,讲台上飘落的粉笔灰和学生草稿纸上密密麻麻的演算,都在无声诉说着这份坚持的力量。

发表评论