孩子面对小学数学看图题卡壳时,眉头紧皱的小模样确实让人着急,这类题目考察的不仅是计算能力,更是观察、联想和逻辑思维的综合应用,作为陪伴孩子成长的家长,我们可以尝试以下方法来引导他们突破困境。

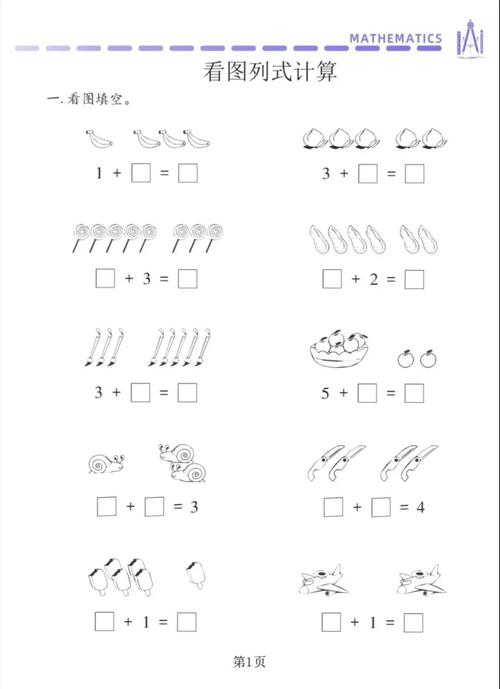

第一步:静心观察,全局入手 遇到看不懂的图,先别急着否定,引导孩子放下笔,用手指着图,从上到下、从左到右完整地看一遍,就像我们读故事要先看封面和标题一样,先搞清楚这张图大概要表现一个什么样的场景或故事,是分东西?还是排队?或是比较长短高低?抓住这个核心主题,就找到了解题的起点。

第二步:破解图中的“密码” 数学图示不会无缘无故出现每个元素,和孩子一起,像侦探一样寻找图中的每一个数学信息,人物旁边标注的数字、篮子里的苹果个数、绳子打结表示的段数、天平两端的平衡状态……这些都是重要的“线索”,可以用铅笔轻轻地把找到的信息写在图旁边,把图像语言“翻译”成数学语言或文字语言,思路会清晰很多。

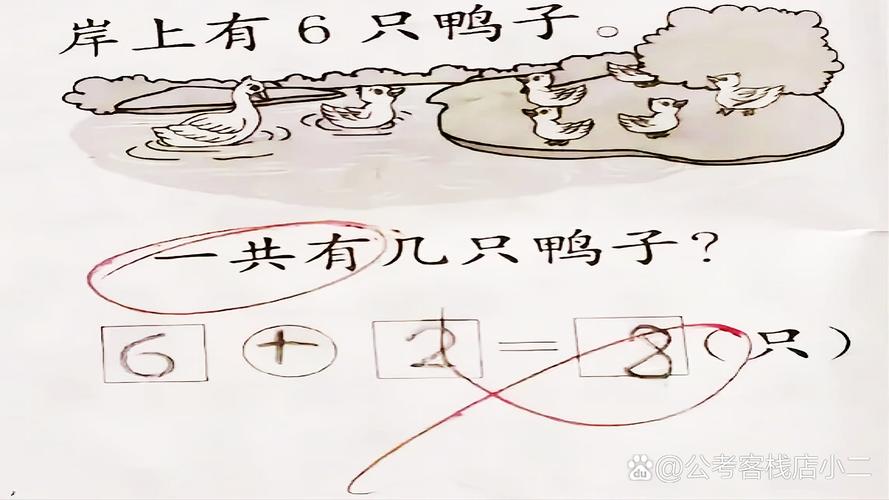

第三步:串联信息,搭建桥梁 信息找全后,下一步是思考这些信息之间有什么关系,鼓励孩子问自己:“这些数字和图画想告诉我什么?”“它们是怎么联系起来的?”图上画了3个盒子,每个盒子画了4个球,旁边有个问号,这很可能就是在问总共有多少个球,帮助孩子理解,图像是把数学问题“演”了出来,我们要做的就是看懂这场“默剧”在问什么。

第四步:动手实践,化抽象为具体 如果实在想不明白,可以动用“道具”,几颗积木、几支铅笔,甚至几个小零食,都可以拿来摆一摆,亲手还原图中的情境,动手操作能让抽象的数学关系变得具体可见,一根绳子剪了3次,每段一样长”这类问题,拿一根棉线实际剪一剪,孩子立刻就能恍然大悟,理解剪的次数和段数之间的关系。

第五步:回顾与反思,提炼方法解出答案后,最关键的一步还没结束,要带着孩子一起回顾刚才卡住的地方:“我们刚才哪没看懂?”“后来是怎么想明白的?”通过复盘,帮助孩子提炼出看图解题的通用方法:仔细观察→寻找信息→建立联系→尝试解答,多次训练后,他会逐渐形成自己的解题策略,自信心也会随之增强。

家长的角色:耐心的引导者 在这个过程中,我们的角色不是直接告诉答案,而是提问和引导。“你看到了什么?”“你觉得这是什么意思?”“我们能不能用东西摆出来试试?”通过启发性问题,呵护孩子珍贵的思考能力,每个孩子理解图像的节奏不同,多一点耐心,允许他们有自己的思考时间。

小学数学不仅是知识传授,更是思维体操,看图题带来的挑战,正是锻炼孩子观察力和逻辑思维的宝贵机会,当我们用平和的心态和有效的方法陪伴孩子面对困难,他们收获的将不止是一道题的答案,更是解决问题的勇气和能力。

发表评论