关键在于理解,而非计算

小学数学教育的核心是建立数感和数学模型思维,而非追求复杂的运算,很多题目看似简单,却旨在培养孩子的逻辑推理、空间想象和解决实际问题的能力,作为家长,我们的角色不是用微积分或线性代数去“降维打击”,而是俯下身,用孩子的视角理解题目在考察什么。

我通常遵循以下几个步骤:

-

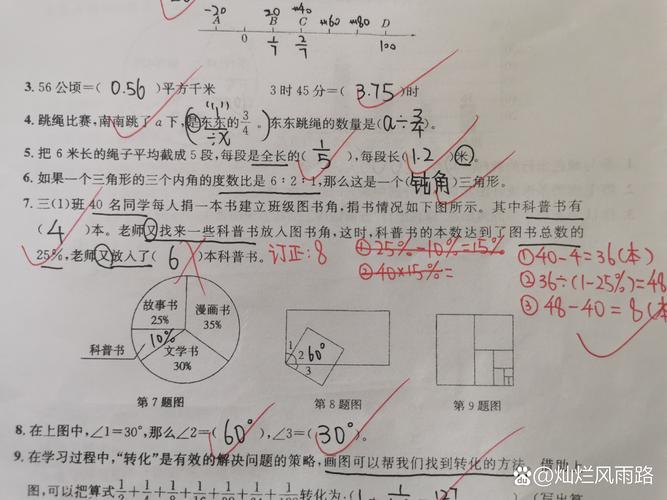

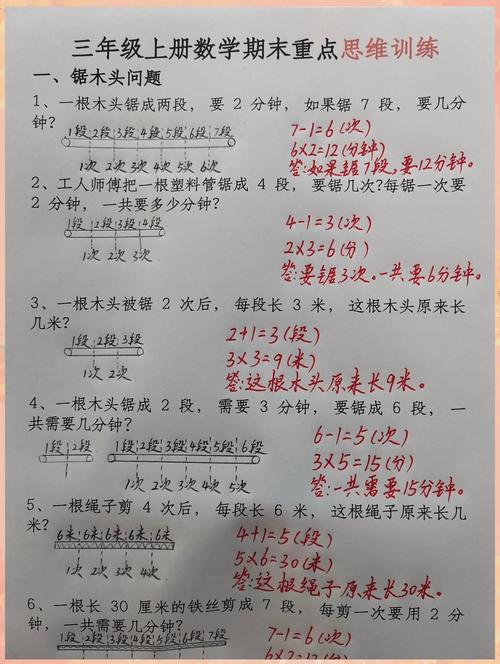

通读题目,识别类型:我会和孩子一起安静地读完题目,判断它属于哪种类型——是归一问题、和差倍问题、鸡兔同笼,还是简单的行程问题?识别题型能帮助我们快速调用对应的解题模型。

-

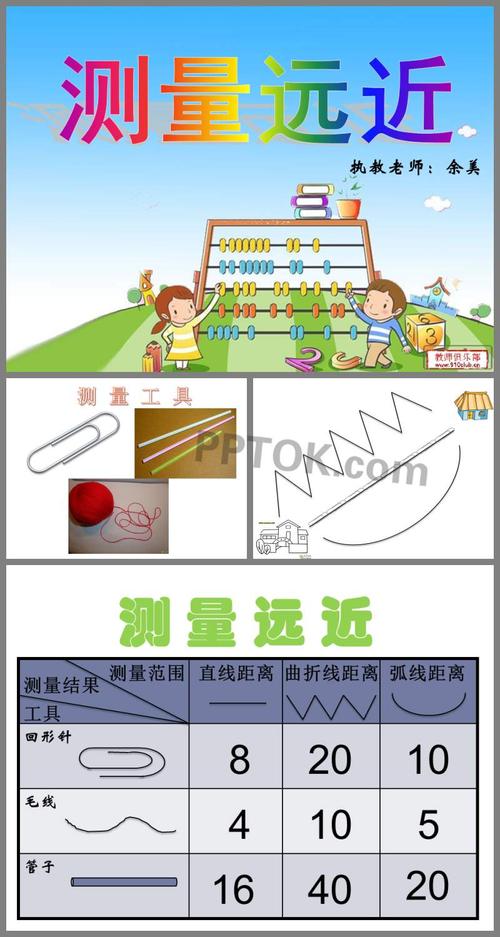

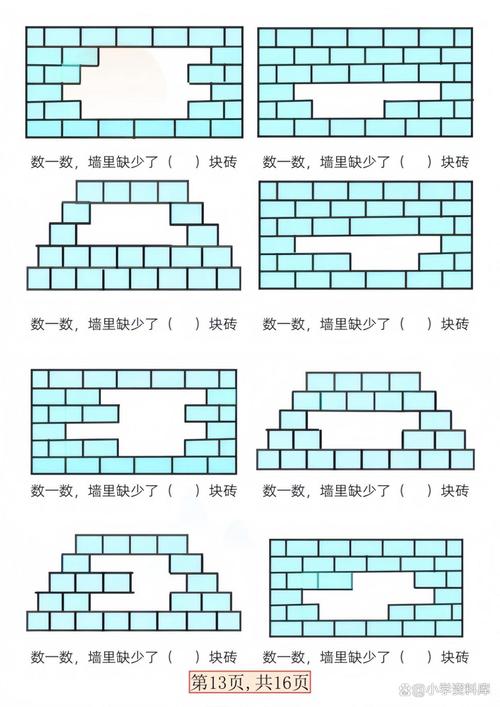

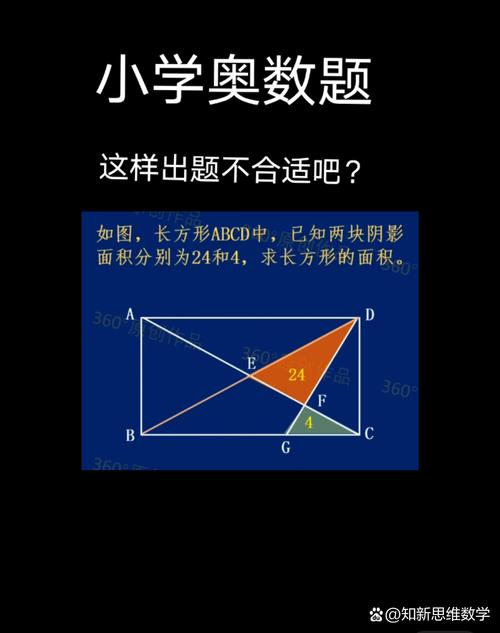

画图辅助,化抽象为具体:这是最重要的一步,许多题目文字描述抽象,但一画图就豁然开朗,比如低年级的排队问题:“小明前面有5人,后面有7人,队伍共几人?”用圆圈代表人物,在纸上画出来,孩子立刻就能理解“小明自己”不能忘记加进去,图形能将抽象的数学语言转化为直观印象,这是培养数学思维的金钥匙。

-

用孩子学过的知识解题:务必严格使用孩子当前学过的数学工具,如果学校还没教方程,我就绝不会用设未知数X的方法,我会引导他用算术方法,假设法”或“列表法”来解决鸡兔同笼问题,用超纲的方法,即使得出答案,也破坏了题目原有的训练目的,孩子无法从中收获思维上的成长。

-

检查与验证,培养好习惯:得出答案后,我会引导孩子将答案代回原题情境中,检查是否合理,算出来的人数应该是整数,不可能出现半个人;速度或价格应该符合生活常识,这个过程能培养孩子严谨和反思的能力。

举个实例: “一桶油,连桶共重10千克,倒出一半后,连桶共重6千克,问桶重多少?”

我的思路是:

- 画图:画一个桶,里面装满油,标出总重10kg。

- 分析变化:倒出的是一半的“油”,而不是一半的“总重量”,减少的重量(10-6=4千克)纯粹是一半油的重量。

- 推理:一整桶油的重量就是4×2=8千克。

- 求解:总重10千克减去油的重量8千克,桶重就是2千克。

- 验证:将桶重2千克代入原题,油重8千克,倒出一半油(4千克)后,剩下油4千克加桶2千克,正好6千克,符合条件。

整个过程没有复杂计算,全靠逻辑推理,这正是题目想要训练的核心能力。

个人观点 辅导孩子数学,学历高低并非决定性因素,重要的是陪伴的耐心和引导的方法,我们不是要成为孩子的“解题答案库”,而是他们的“思维教练”,放下硕士的身份,重回小学生的思维起点,你会发现这不是挑战,而是一次重温数学乐趣的奇妙旅程,真正有价值的是陪伴孩子一起探索、思考和成长的过程。

发表评论