中巧妙设置“陷阱”,既能考察孩子知识掌握是否扎实,又能锻炼其细心和思维能力,作为家长或老师,掌握一些出题技巧,能更有效地帮助孩子成长。

常见“挖坑”题型与设计方法

-

概念混淆题 出题时有意混淆相近或易混的概念,在考察“整除”概念时,题目问:“下面哪个算式的结果是整数?”选项中加入“10 ÷ 4”或“15 ÷ 2”,考察孩子是否清晰理解“整除”与“除得尽”的区别。

-

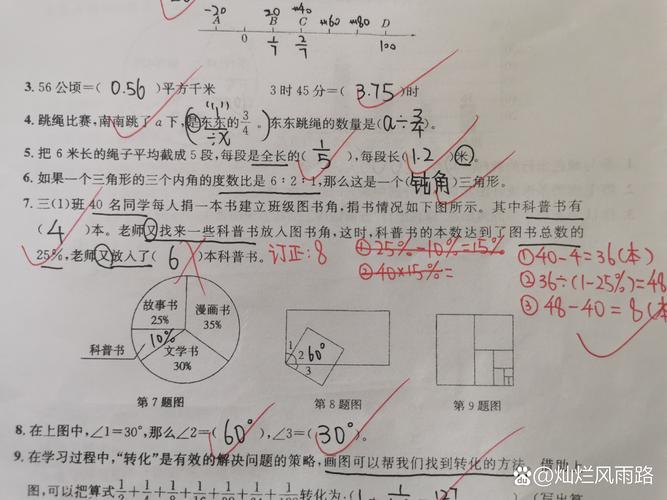

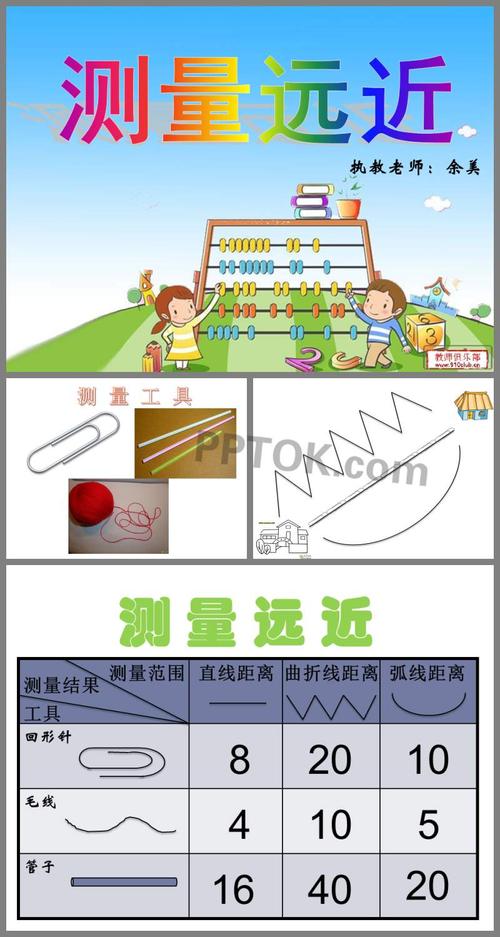

单位换算题条件与问题中设置不同的单位,考验孩子的审题和换算能力。“一根绳子长2米,小明剪下了30厘米,还剩下多少米?”孩子必须先将单位统一,才能正确计算。

-

隐藏条件题 将解题的关键条件隐藏在文字描述中,需要孩子仔细阅读才能发现。“哥哥有5个苹果,弟弟的苹果比哥哥多3个,他们一共有多少个苹果?”这里的“弟弟的苹果数”就是一个需要先求出的隐藏条件。

-

多解或易漏解题 设计存在多种可能答案或容易遗漏某种情况的题目。“用数字1、2、3可以组成多少个没有重复数字的两位数?”孩子需要系统性地列举所有可能,避免遗漏。

-

逆向思维题 打破常规顺向思维模式。“一个数加上5,再乘以3,结果是30,这个数是多少?”孩子需要从结果出发,进行逆向运算(30÷3-5)。

如何有效引导孩子“避坑”

出题的目的不是为了难倒孩子,而是为了培养其良好的学习习惯。

- 培养审题习惯:教导孩子拿到题目后,不要急于下笔,先慢读一遍,圈画出关键词、数字和单位,明确已知条件和所求问题。

- 强化检查意识:完成计算后,引导孩子将答案代入原题进行验算,检查是否符合题意和逻辑。

- 建立错题本:将做错的“坑题”整理到错题本上,定期回顾,分析错误原因,是概念不清、粗心还是思路问题,从而有针对性地改进。

- 鼓励讲述思路:让孩子把解题过程讲出来,这能清晰暴露其思维链条是在哪一环断裂的,便于及时纠正。

一道例题的设计与解析 一个长方形操场,长50米,宽40米,小明沿着操场跑了3圈,他一共跑了多少米?

- 设计思路:此题考察长方形周长计算,陷阱在于“跑了3圈”,很多孩子会只计算一圈的周长就当作答案,忽略“3圈”这个关键信息。

- 解析:

- 第一步:计算长方形一圈的周长。(50 + 40) × 2 = 180 (米)

- 第二步:计算3圈的周长,180 × 3 = 540 (米) 答:他一共跑了540米。

恰到好处地设置题目陷阱,是数学教学艺术的体现,其核心目的在于激发思考,巩固知识,最终提升孩子的数学综合素养,让学习变得更有深度和趣味性。

发表评论