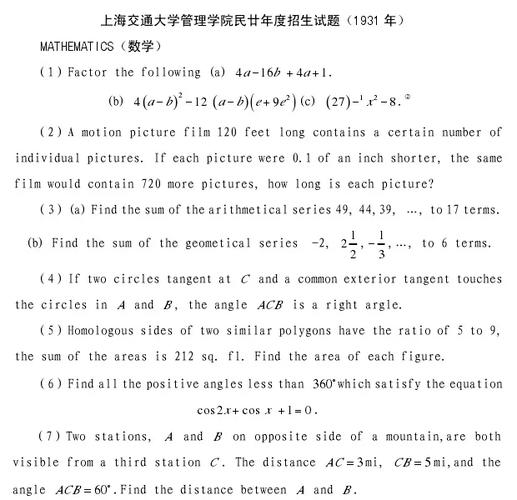

民国时期的数学教育融合了传统算学与现代西方数学体系,形成了独具特色的教学风格,当时的高中数学题目注重逻辑推导与实际应用,既考察基础知识,也强调思维灵活性,以下通过具体案例展现其题型特点。

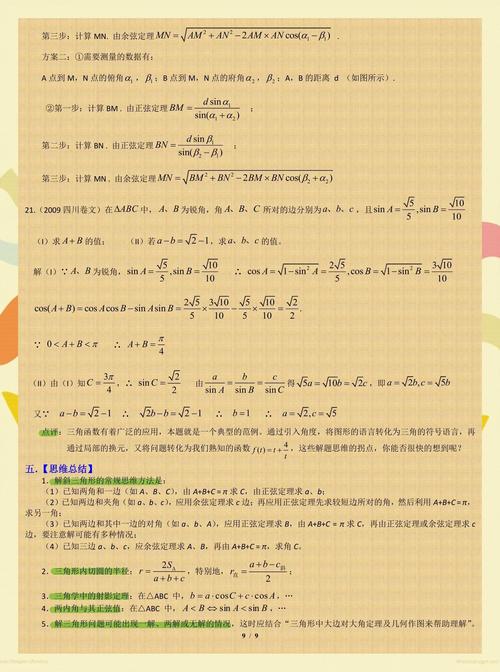

代数领域的题目常涉及高次方程求解与函数性质分析。“解方程 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0),并证明其根构成等差数列。”此类题目要求学生对因式分解与数列性质有深入理解,需通过综合代数技巧完成推导。

几何学的题目侧重证明与构造,一道典型问题为:“已知圆内接四边形ABCD,求证:对角线AC与BD垂直的充要条件为四边形的两组对边平方和相等。”这类题目需灵活运用圆幂定理与勾股定理,体现几何逻辑的严密性。

三角学试题常结合测量实际。“设山顶仰角为30°,向山水平行进100米后仰角变为45°,求山高。”此题需构建三角函数关系式,通过解三角形解决实际问题,反映民国数学注重应用的理念。

算术与数论部分可见此类题目:“求满足方程 (3^x + 4^y = 5^z) 的所有正整数解。”这类题目考察数字敏感性与代数变形能力,需通过奇偶性分析与模运算推导结论。 的价值在于其知识体系的完整性与思维训练的严谨性,这些题目不仅训练计算能力,更培养逻辑建构与问题转化技巧,其设计理念至今仍对数学教育具有参考意义,尤其在培养学生扎实基本功与发散思维方面。

发表评论