很多家长发现,孩子上了小学后,数学题成了一个大挑战,帮助孩子理解数学题并不难,关键在于用对方法,让孩子觉得数学有趣、有用、有逻辑。

低年级的孩子思维以具体形象为主,因此具象化是理解题目的第一步,小明有5个苹果,小红有3个苹果,他们一共有几个?”这样的问题,最好先拿出实际的苹果、积木或者画图来演示,让孩子亲手数一数,看到“5”和“3”合起来是“8”,他就能建立“加法”的实际意义,脱离实物和图像的纯数字练习,往往效果不好。

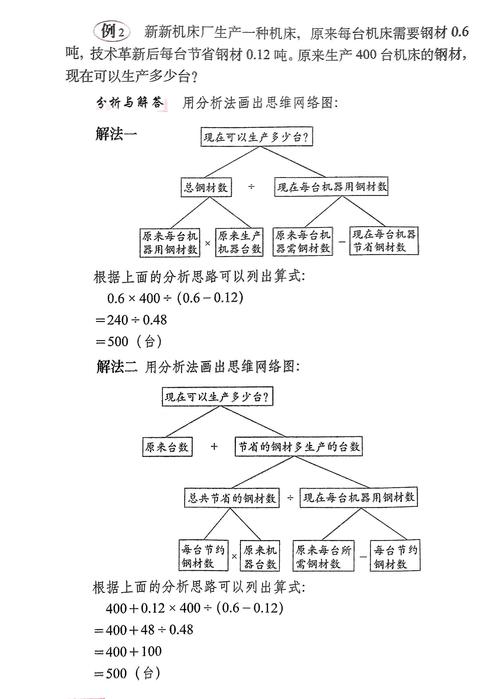

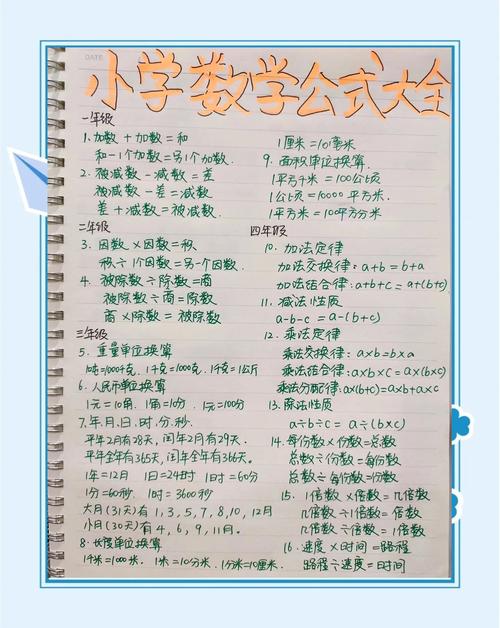

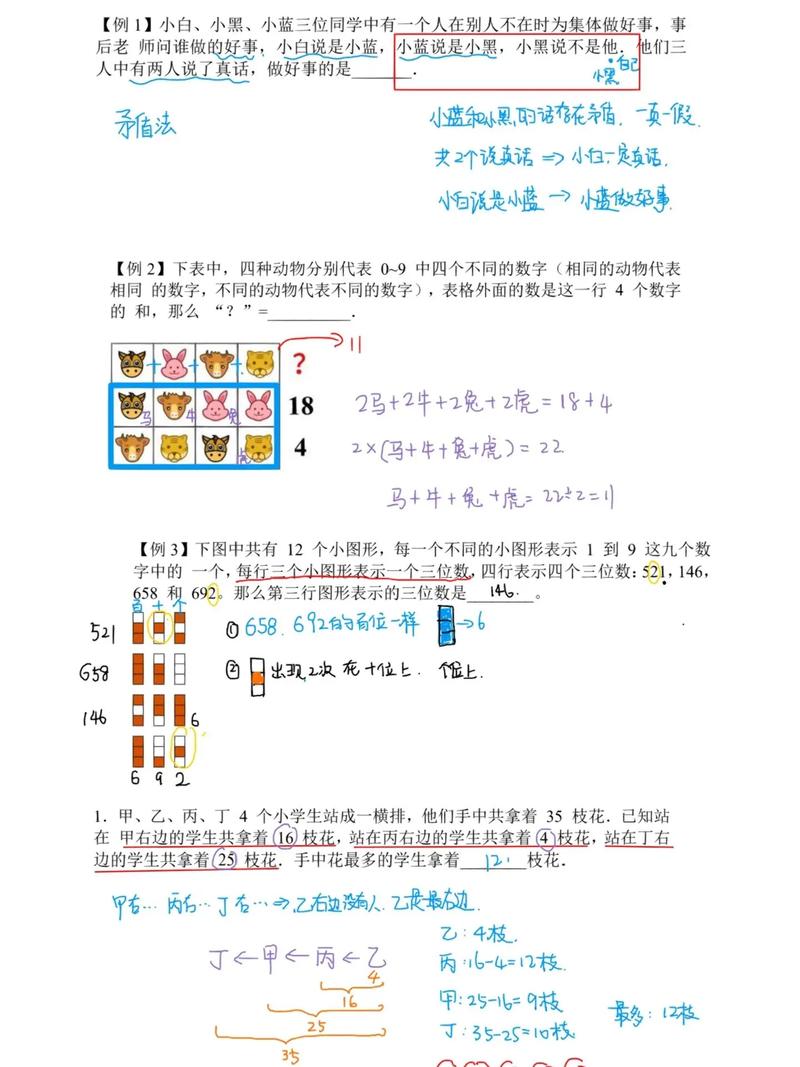

帮助孩子学会读题很重要,有些孩子题目没读完就动笔,往往理解偏差,我们可以带着孩子慢慢读题,把文字“翻译”成数学语言,例如题目说:“一盒铅笔有6支,4盒这样的铅笔有多少支?”可以引导孩子边读边画:先画一个方框代表一盒,里面写6支,再画同样的4个方框,孩子一下子就明白这是求4个6是多少,用乘法计算。

联系生活实际也是一个极好的方式,数学本就来源于生活,比如学习“人民币的认识”时,可以和孩子玩“超市购物”游戏,给他一些纸币和硬币,让他计算买两样东西要付多少钱、找回多少零钱,在实际买卖中,孩子对加减法的理解远远超过做练习题,路程问题、时间问题都可以用生活中的例子来讲解,孩子会觉得数学很有用,而不是抽象的符号。

鼓励孩子开口说解题思路,不要只满足于答案正确,可以问孩子:“你是怎么想的?”“为什么用加法呢?”让他把自己的思考过程讲出来,这个过程既能锻炼他的逻辑表达能力,也能让家长及时发现哪里存在理解漏洞,有时孩子做对题可能是蒙的,而说思路才能真实反映掌握程度。

我个人觉得,保护孩子的自信心和兴趣至关重要,遇到难题,不要急着批评或直接给答案,可以提示他再读一遍题,或者画图试试,一句“我们再想想看”比“这都不会”有效得多,让孩子保持“我能搞定”的心态,他会更愿意主动思考。

每个孩子理解世界的节奏不同,家长多一点耐心,多用一点方法,孩子就能在数学学习中找到乐趣和自信。

发表评论