数学是打开理性世界大门的钥匙,对初中阶段的学生而言,这门学科的讲授方式直接影响他们能否握住这把钥匙,作为教师与教育实践者,我认为让数学被初中生真正理解,需要把握好几个关键方向。

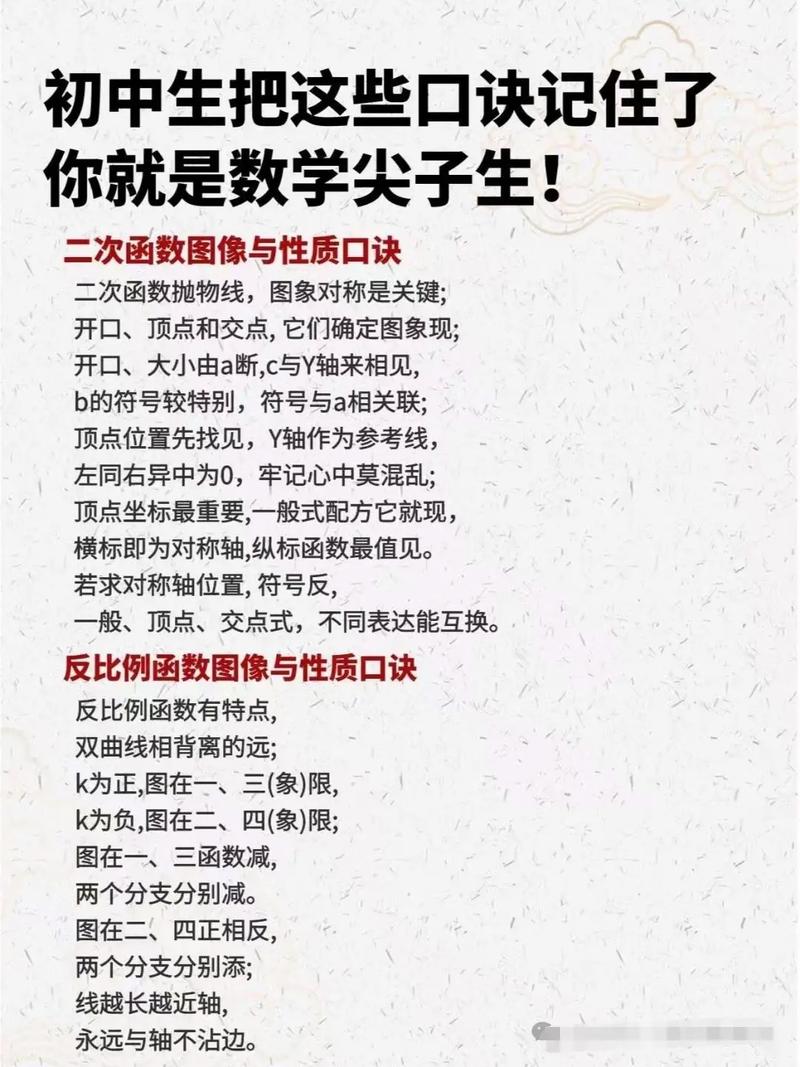

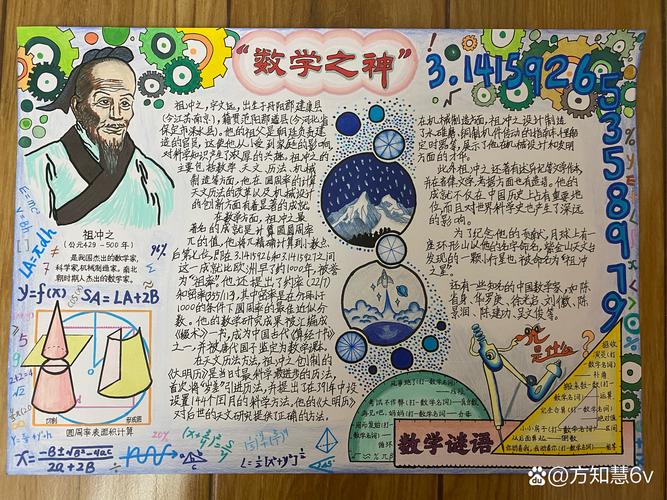

从具体到抽象,搭建认知阶梯 初中数学开始出现变量、函数等抽象概念,直接定义容易让学生困惑,不妨从生活场景切入:用“购物结账”理解代数式,用“篮球抛物线的轨迹”感受函数图像的意义,当知识附着在具体经验上,抽象的数学符号便自然转化为可感知的对象,讲解新概念时,多用图形、实物演示或短故事做引子,帮助学生建立第一层直观印象。

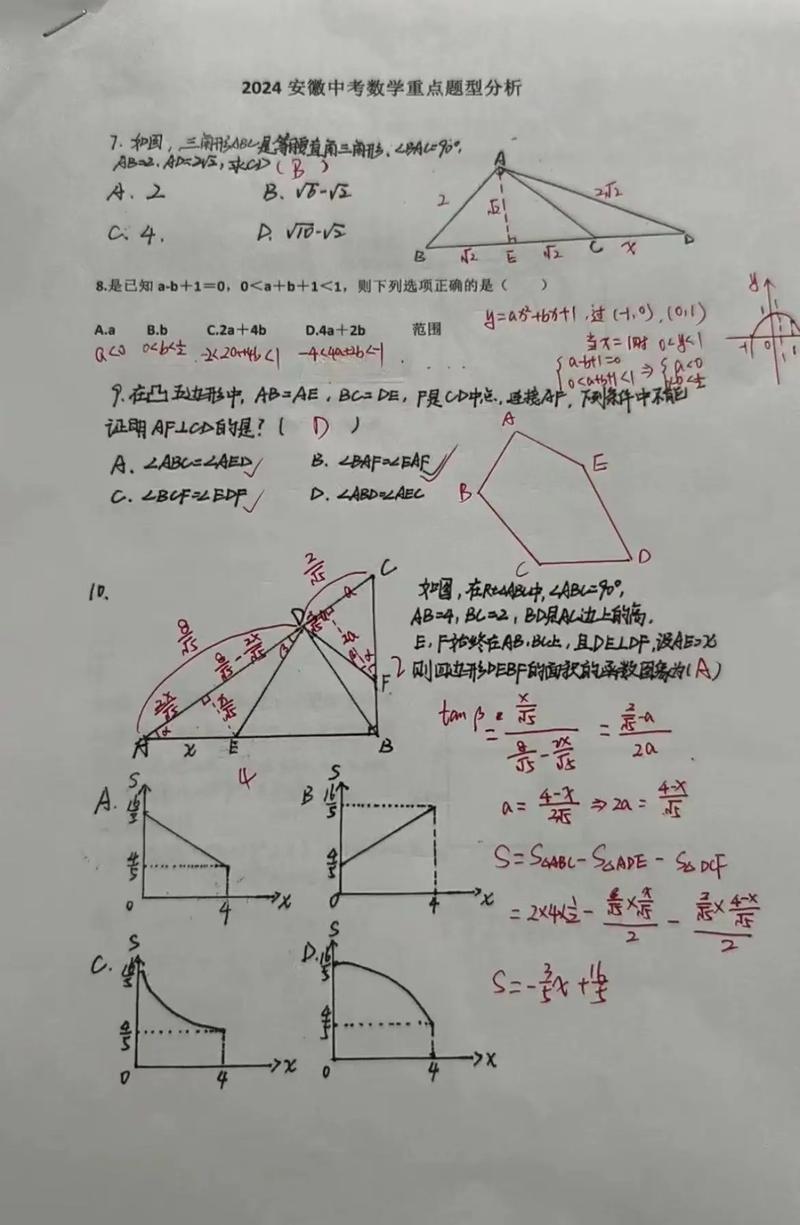

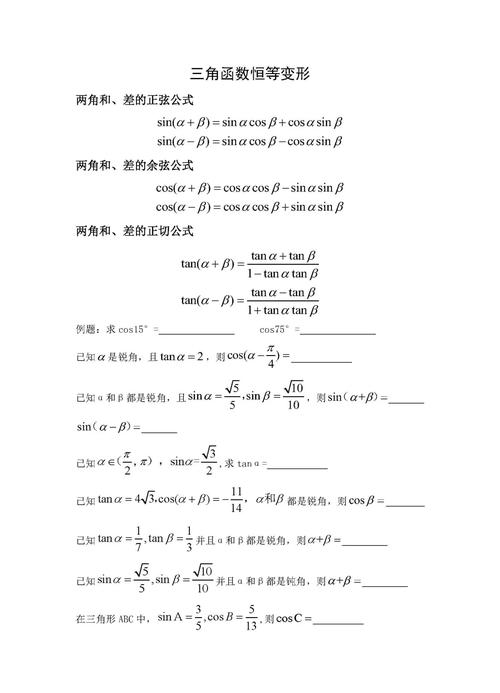

重视原理推导,培养逻辑思维 掌握公式和定理固然重要,但明白“为什么成立”更为关键,讲解乘法公式时,若能通过图形拼接展示面积变化;讲解等腰三角形性质时,若能引导学生动手折叠发现对称性——这些过程本身就是在训练数学思维,避免直接抛出结论,应当留出时间,带领学生经历“观察-猜想-验证”的完整过程,让逻辑链条在脑海中自然形成。

设计分层问题,呵护学习信心 课堂练习需要梯度设计,基础题确保概念理解,中档题锻炼应用能力,拓展题激发思考深度,例如在学习一元一次方程时,可从简单数值运算起步,逐步过渡到实际情景建模,再引导学有余力的学生探索含参数问题的讨论,不同层次的学生在各自基础上获得进步,这种成功体验会成为持续学习的动力。

关联知识网络,构建整体观念 数学知识是相互联系的系统,讲解四边形性质时,可以回溯三角形的相关知识;教授函数时,可以联系方程与不等式,适时引导学生绘制思维导图,梳理章节关系,帮助他们跳出零散知识点,形成学科全景视角,理解知识点间的关联,能有效提升综合运用能力。

鼓励表达交流,深化思维过程 数学不仅是计算,更是思维的精准表达,课堂上可以设置小组讨论,让学生阐述自己的解题思路,当学生尝试用语言描述“如何想到辅助线添加方法”或“为什么选择这种代数解法”时,其思维过程会变得更加清晰,同伴间不同解法的分享,往往能打开新的思考维度。

数学教育的核心目标,是让学生体会思考的乐趣,掌握解决问题的工具,作为教师,我们不仅是知识的传递者,更应是思维习惯的引导者,通过合适的教学方法,让每个学生都能在数学世界中找到自己的位置,建立信心与兴趣,这才是数学教学真正的价值所在。

还没有评论,来说两句吧...