课程标准、学校教学计划、学生年龄与认知水平以及教学目标与内容,以下是一个详细的解析,旨在全面而准确地回答“小学数学课时怎么算”的问题。

一、课程标准与基础框架

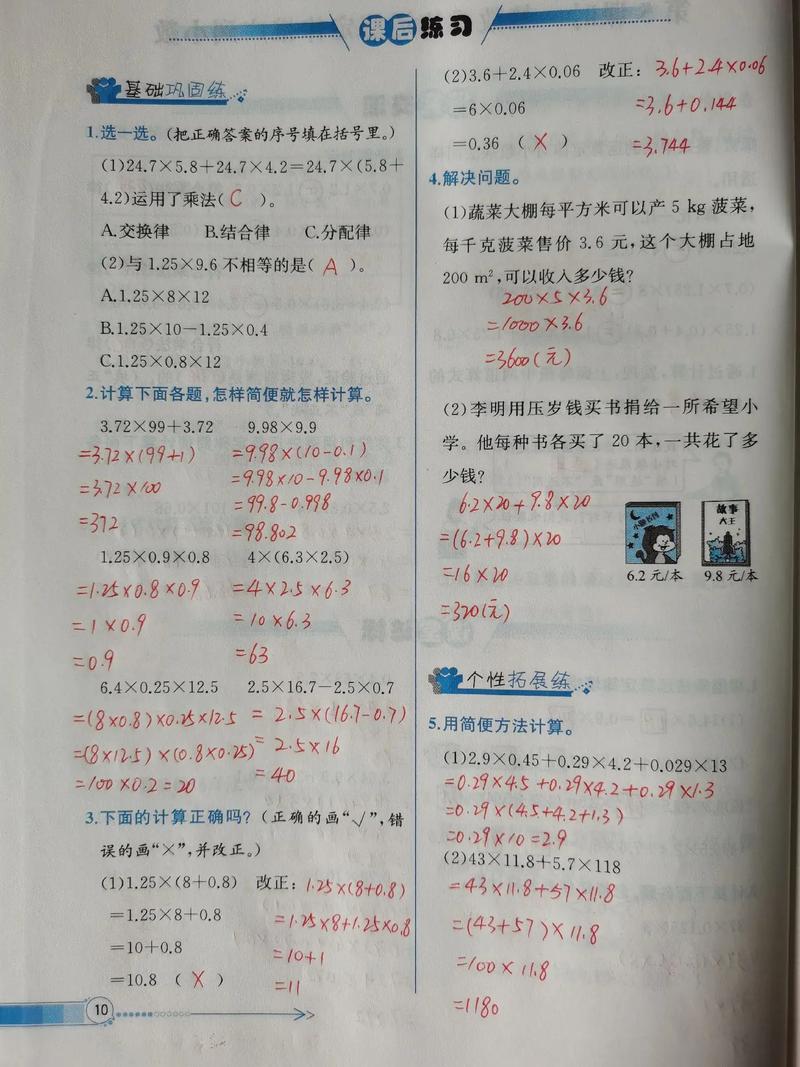

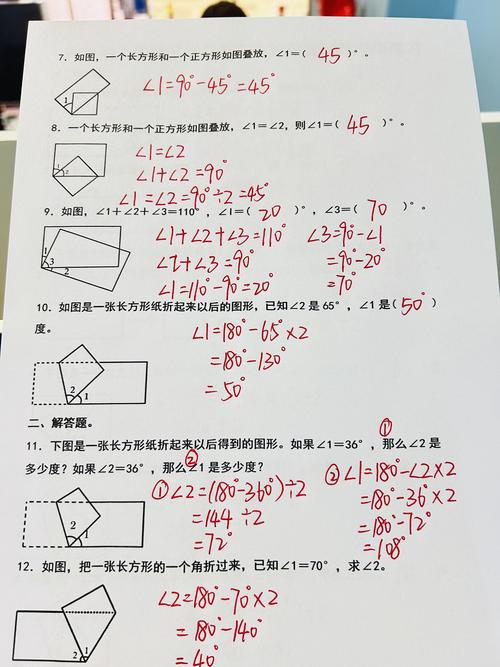

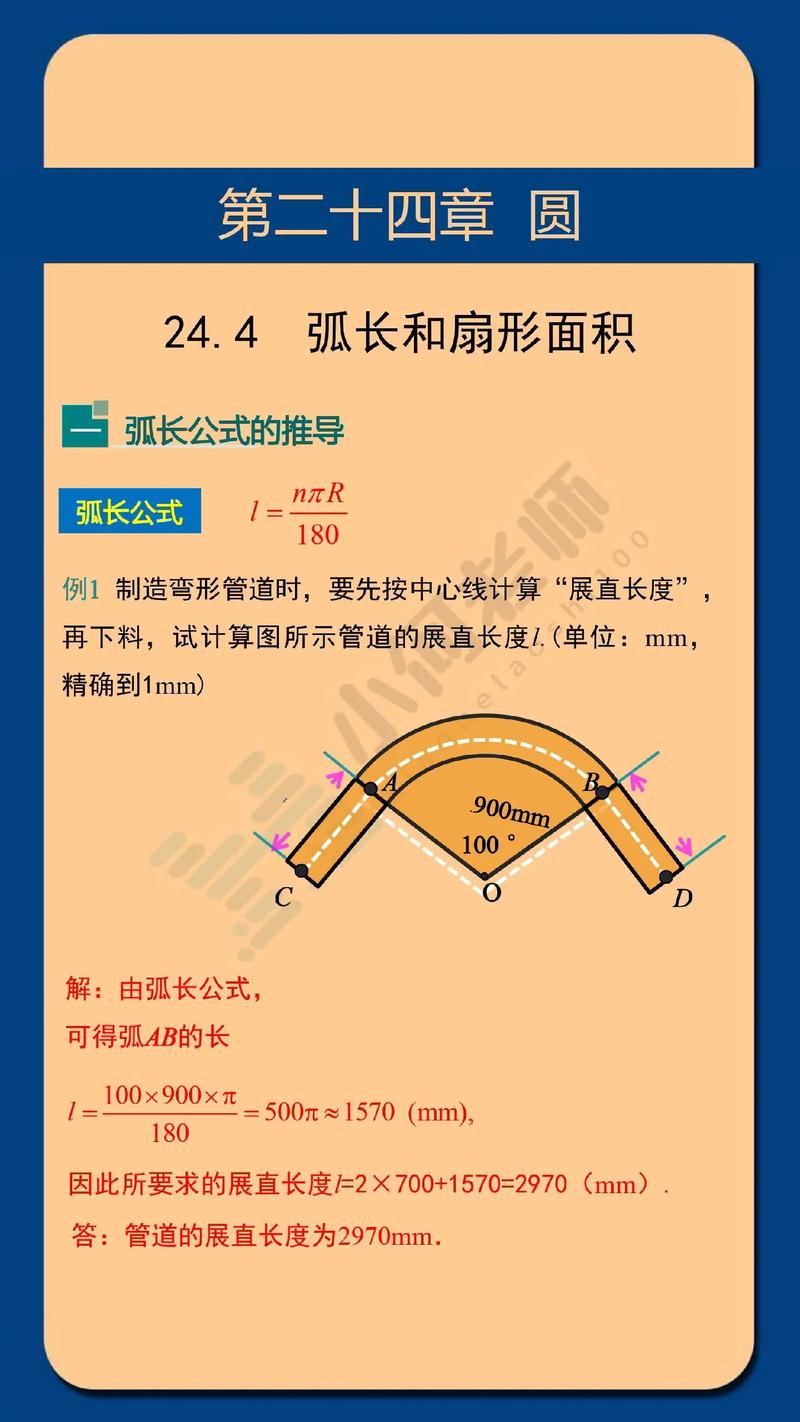

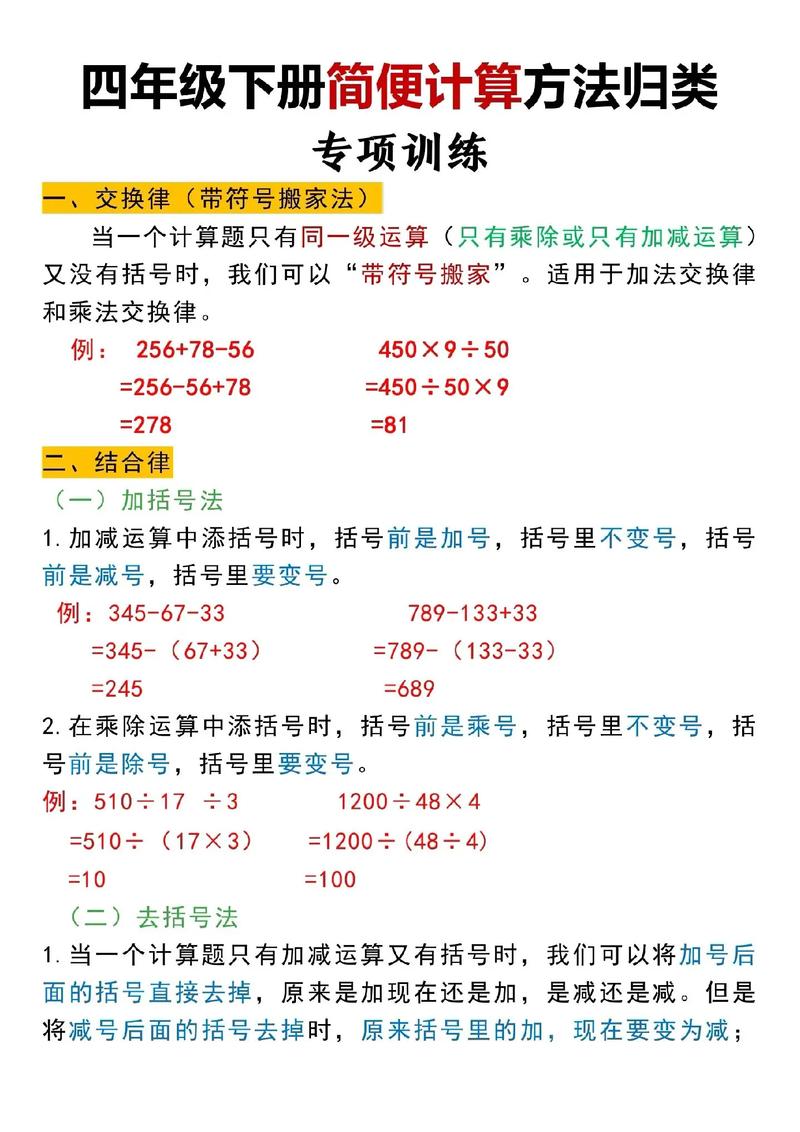

1、国家课程标准:根据国家教育部发布的课程标准,小学数学教育通常涵盖数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践四个领域,这些领域的教学内容和活动安排为课时计算提供了基础框架。

2、周课时量:国家规定,小学数学的周课时量一般为每周4至5节课,每节课时长为40至45分钟,这一规定为各学校制定具体教学计划提供了参考依据。

二、学校教学计划与年级差异

1、学校教学计划:各学校会根据自身的教学资源、师资力量和学生特点,制定详细的教学计划,这些计划会明确每个学期、每个单元乃至每节课的教学目标、内容和时间安排。

2、年级差异:小学数学课时在不同年级间存在差异,低年级(如一年级和二年级)的数学课时相对较少,随着年级的升高,数学课时逐渐增加,这主要是为了适应学生年龄增长和认知能力提升的需求。

三、学生年龄与认知水平

1、年龄与认知特点:小学生的年龄和认知水平是影响课时安排的重要因素,低年级学生的注意力集中时间较短,因此课时安排相对较短;而高年级学生则能够承受更长的学习时间和更复杂的学习任务。

2、个性化需求:除了年级差异外,教师还会根据学生的个性化需求调整课时安排,对于某些需要额外辅导或拓展学习的学生,教师可能会安排更多的课时或课外辅导时间。

1、教学目标设定:教学目标是确定课时的关键因素之一,教师会根据课程标准和学生实际情况,设定每节课或每个单元的具体教学目标,这些目标应明确、可衡量,并能够反映学生在知识、技能和情感态度等方面的预期成果。

2、内容深度与广度的深度和广度也会影响课时的安排,对于难度较大或需要深入探究的内容,教师可能需要安排更多的课时来确保学生充分理解和掌握。

五、课时计算示例

以一个具体的单元为例,假设该单元的教学目标包括掌握某个数学概念、学会某种运算方法以及能够解决相关应用问题,教师可以根据这些目标和学生的实际情况,将该单元的教学时间分配到若干节课中,每节课的具体时间安排可以参考前述的课堂时间分配建议,即导入环节、新授环节、练习巩固环节和总结布置作业环节。

小学数学课时的计算是一个综合考虑多种因素的过程,它既受到国家课程标准的指导,又受到学校教学计划、学生年龄与认知水平以及教学目标与内容的影响,通过合理的课时安排,可以确保学生在有限的时间内获得必要的数学知识和技能,同时培养他们的数学思维能力和学习兴趣。

发表评论