好啦,咱们今天就来聊聊小学数学里一个挺关键的问题——怎么教孩子列算式,你是不是也遇到过这样的情况?孩子看到题目就发懵,不知道从哪儿下手,或者明明会算数,但一列算式就乱七八糟,别急,咱们一步一步来拆解这个事儿。

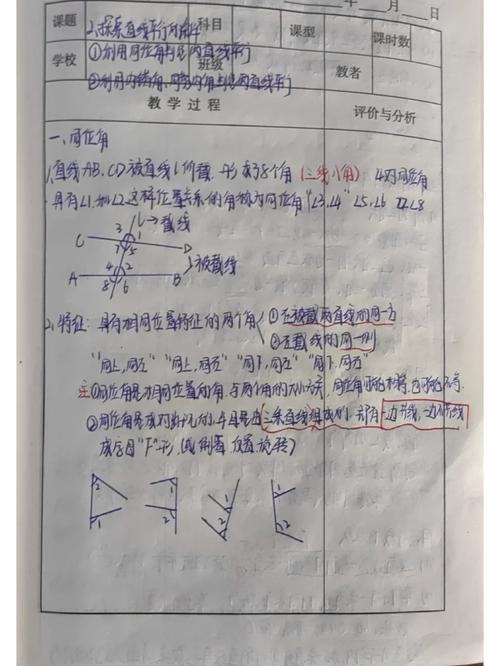

第一步:先搞明白啥叫“列算式”?

哎,你可能要问了:“列算式不就是把题目里的数字写下来吗?” 嗯…其实没那么简单。列算式是用数学符号把问题里的关系“翻译”出来,小明有3个苹果,小红给了他2个,现在小明有几个?”这题看起来简单吧?但有的孩子会直接写3+2=5,有的却写成2+3=5——这两个都对吗?其实都对,但背后的逻辑要讲清楚,这时候得告诉孩子:“不管是先写3还是先写2,结果都是总数变多了,所以用加法。”

关键点:

算式是数学语言:就像写句子要有主谓宾,算式里的符号就是标点符号

顺序不一定固定:比如加法交换律(3+2和2+3结果一样)

符号比数字更重要:加号、减号才是决定怎么算的核心

第二步:把大问题切成小块

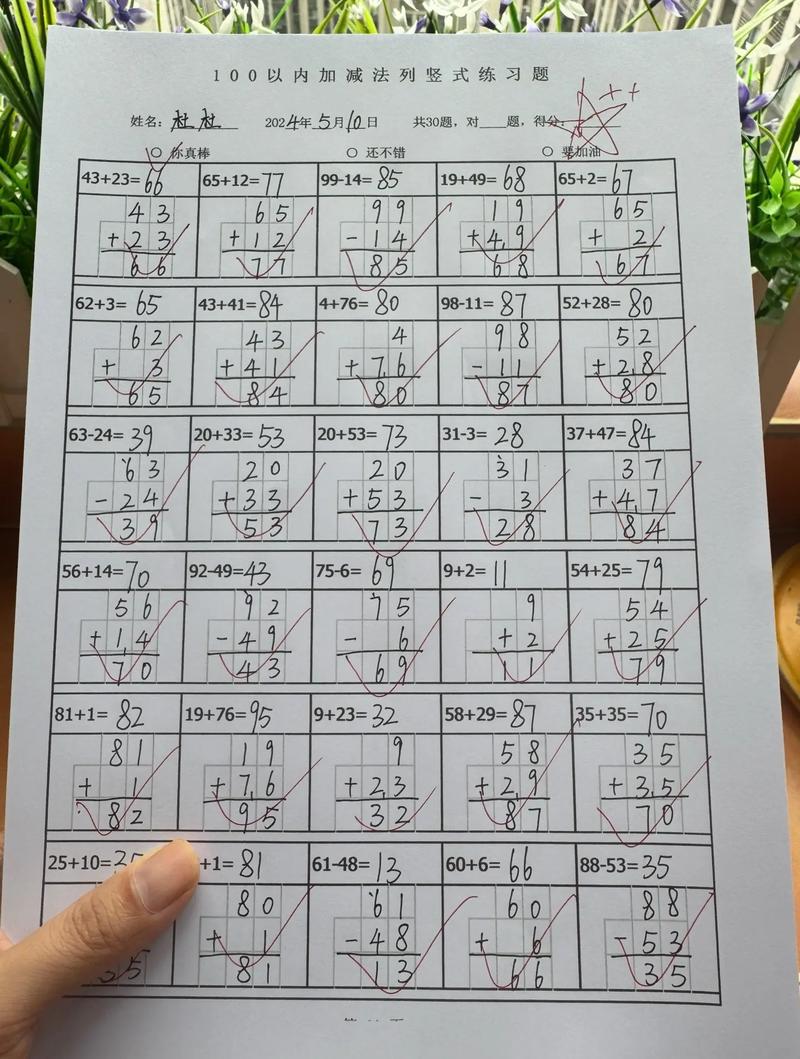

很多孩子看到长题目就头大,比如这种:“小卖部有20包糖,第一天卖了5包,第二天比第一天多卖3包,还剩多少包?”这时候可以教他们“分步拆解法”:

1、标出关键数:20、5、3

2、理清关系:第二天卖了5+3包

3、先算第二天销量:5+3=8

4、再算总销量:5+8=13

5、最后算剩余:20-13=7

举个反例,有个学生曾经直接写20-5-3=12,结果错了,为啥?因为没看懂“第二天比第一天多卖3包”这个关系,这时候就要教孩子像侦探一样找线索:“题目里有没有‘比’‘多’‘少’这些关键词?”

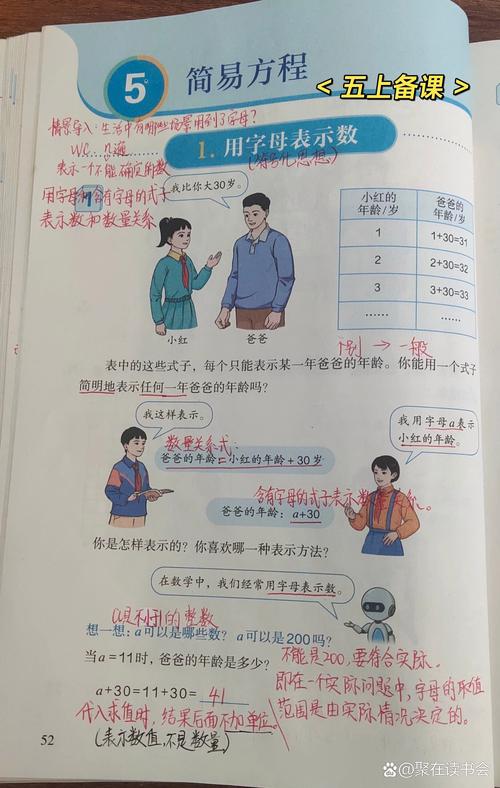

第三步:用画图打败抽象

你信不信?80%的小学生列错算式是因为脑补不出画面,比如这道题:“鱼缸里有8条金鱼,捞走一些后还剩3条,捞走了几条?”有的孩子会写成8+3=11——明显没理解“减少”的概念,这时候掏出草稿纸:

1、画8条小鱼🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟

2、用斜线划掉几个❌

3、剩下3条🐟🐟🐟

4、让孩子数划掉的数量:哦!原来是8-3=5

更复杂的题比如鸡兔同笼,用画脚法(给所有动物先画2条腿,再补上多的腿)比直接列方程更直观。视觉化工具能帮孩子把抽象数字变成具体形象,这个我亲测有效——去年教邻居小孩,用乐高积木表示加减法,他两周就开窍了。

第四步:错误是最好的老师

千万别怕孩子犯错!有个经典案例:学生计算“24小时制下午3点用数字表示”,写成3:00,这时候别急着打叉,可以问:“电子表上下午3点显示的是3还是15?”然后引出24小时制和12小时制的区别。把错误变成闯关游戏的“陷阱关卡”,孩子反而会更来劲。

常见错误类型整理:

符号混淆:把“一共”当成加(其实有时是乘)

单位陷阱:3米+50厘米直接写53

隐藏条件:“每隔5米种树”容易漏算开头那棵

惯性思维:看到“多”就加,看到“少”就减(但要看谁比谁多)

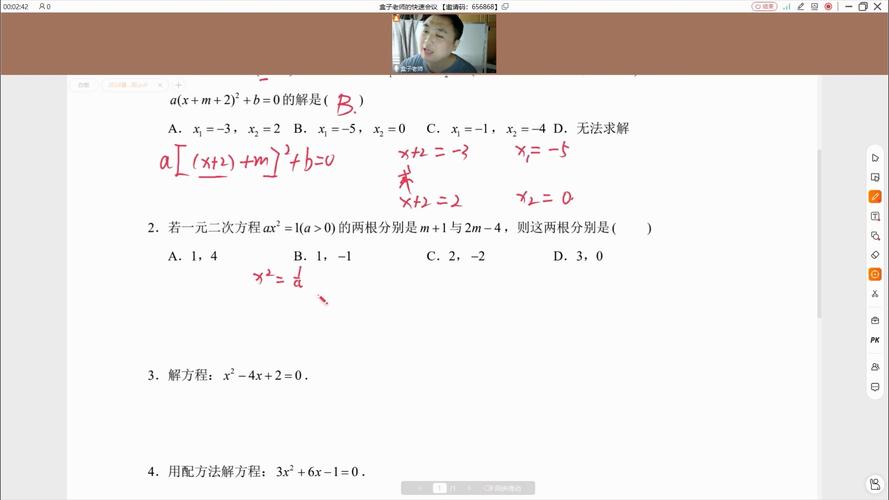

第五步:玩着学才记得牢

说个真实故事:去年暑假我给侄子特训,用“算式卡牌对战”让他两周内突飞猛进,规则很简单:

- 每人抽5张数字卡(1-10)

- 翻出1张目标卡(比如24)

- 用加减乘除凑出目标数,先出完手牌者胜

结果这小子为了赢我,自己琢磨出括号用法:“姑姑!我发现(5-3)×12也能等于24!”你看,游戏机制能激活孩子的策略思维,比刷题管用多了。

个人观点时间

教了这么多年数学,我最大的感悟是:列算式不是技术活,而是理解力的镜子,很多家长急着要结果,却忽略了思维过程,比如有次家访,看到家长吼孩子:“这么简单的题都不会?5分钟做不出来别吃饭!”结果那孩子后来看到数学本就发抖。

我的建议是:

允许用手指计算:触觉记忆能加深理解

鼓励说解题思路:哪怕答案错,逻辑对就值得表扬

活用生活场景:超市购物算钱、分披萨学分数

接受慢节奏:有些孩子需要更长时间具象化思维

说到底啊,小学数学教的不是算术,而是用数学眼睛看世界的能力,就像教骑自行车,一开始扶着走,慢慢松手,最后目送他们自己发现:“原来下坡时可以不用踩踏板!”——这才是教育的浪漫所在,对吧?

发表评论