(深吸一口气)好嘞,今天咱们就来唠唠这个让不少小朋友挠头的小学数学集合题,你肯定遇到过这样的题目对吧?quot;小明有苹果和香蕉,小红有香蕉和橘子,问他们共有几种水果?"(停顿)哎等等,这题到底在考啥?别急别急,咱们慢慢来拆解。

先抛个问题:为啥要做集合题啊?这玩意儿跟生活有啥关系?(敲黑板)其实集合就像整理书包——课本放一格,练习本放一格,这不就是把东西分门别类嘛!超市货架分类、手机App分组...集合思想无处不在,所以啊,学这个真不是为了难倒你,是要培养咱们的整理能力!

第一趴:集合到底是个啥?

想象你有个魔法口袋(对,就是哆啦A梦那种),往里塞东西必须满足某个条件,比如说装"红色玩具",那所有红积木、红皮球都能进,蓝汽车就得被踢出去,这个魔法口袋就是集合,里面装的每个玩具叫"元素"。

举个实在例子:三年二班所有戴眼镜的同学就是一个集合,张小明(戴眼镜)√,李小华(不戴眼镜)×,王小红(今天忘戴眼镜)×,看明白没?关键要看是否符合定义的条件!

第二趴:集合题三大命门

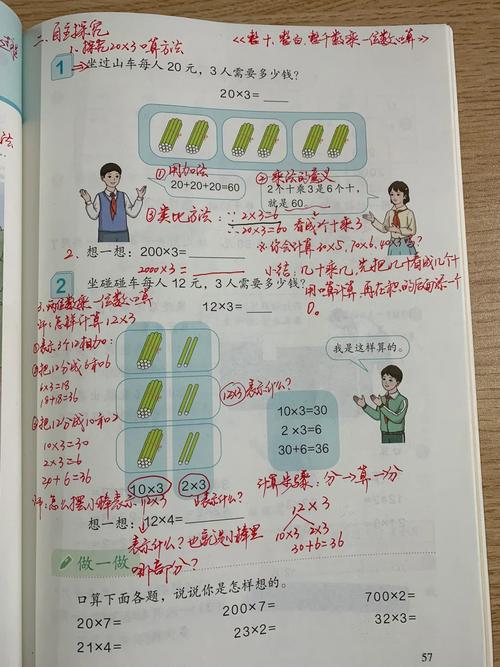

1、画图大法好!(拍大腿)维恩图简直是救星!两个相交的圆圈,左边写小明的水果,右边写小红的,中间重叠部分就是香蕉,这样答案直接蹦出来:苹果+香蕉+橘子=3种,不信你试试?

2、数学符号别怕!∪(并集)quot;所有东西打包",∩(交集)quot;共同拥有的",像题目问"两人共有",肯定是∪;问"两人都有的",。

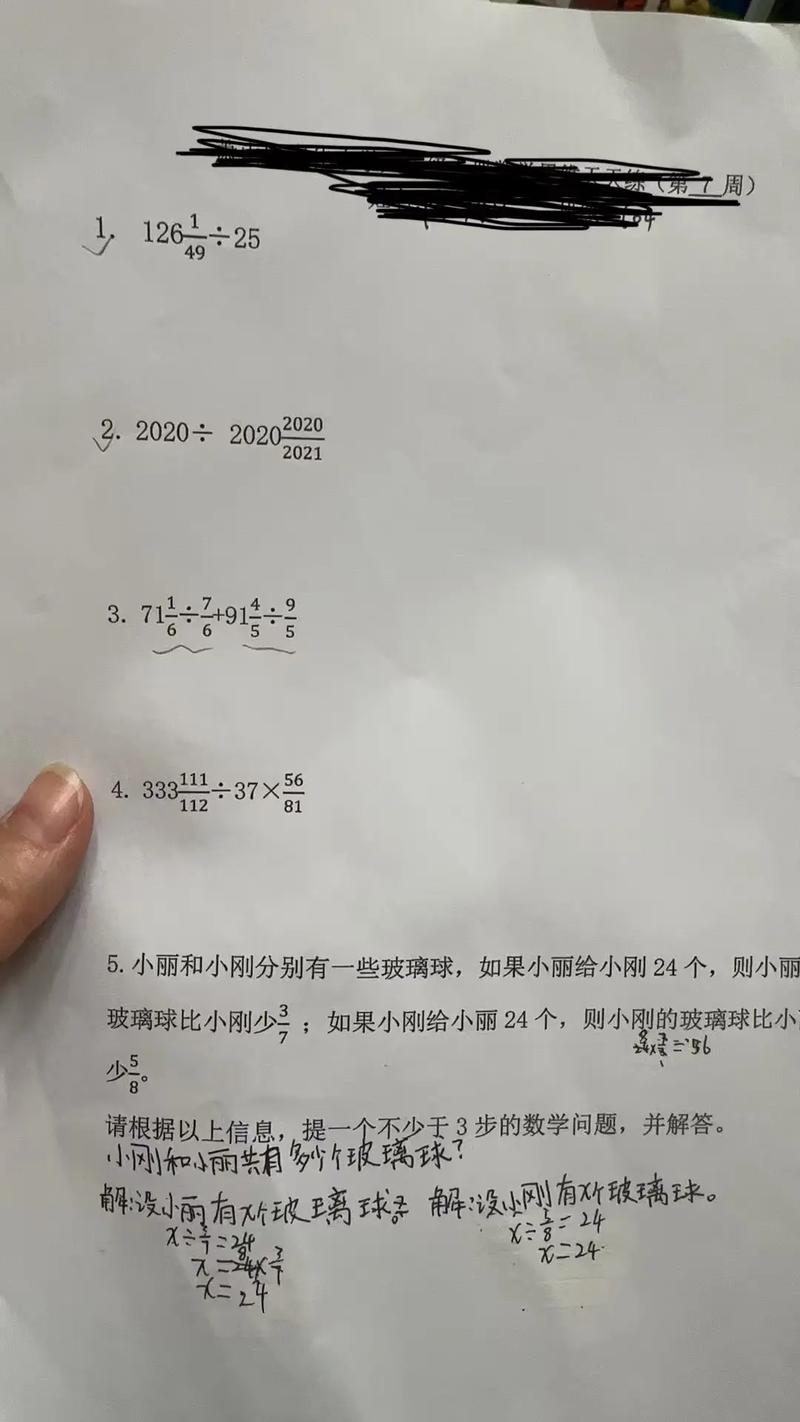

3、排除法绝杀!比如题目说"既不是A也不是B的有多少人",直接总人数减去A和B的人数,注意别把重叠部分减两次哦!(突然想起去年教的学生在这栽跟头,结果全班一半人错在这)

第三趴:典型例题手把手

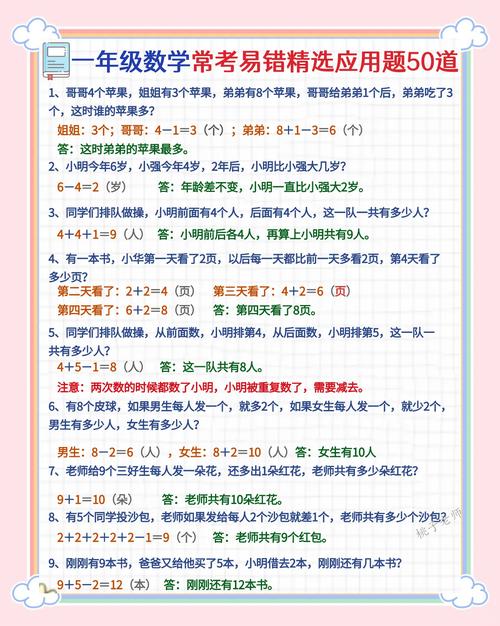

来道实战题:"全班35人,20人参加舞蹈队,15人参加合唱队,8人两个都参加,问只参加一个队的有几人?"

解题四步走:

1、画两个相交圆,重叠区写8

2、舞蹈队非重叠区=20-8=12

3、合唱队非重叠区=15-8=7

4、只参加一个的=12+7=19人

(挠头)等等,这和直接20+15-8×2=19是不是一个道理?对喽!这就是集合题的套路:看到"只"字就要警惕,可能要减两次重叠部分。

第四趴:新人常踩的坑

•条件理解偏差:quot;不小于5"包含5,但有人当">5"来做

•重复计算:两个集合相加时,交集部分算了两遍

•漏空集:说"没有既...又..."的时候,别忘记空集也是集合

•图形错位:画维恩图时圆圈大小随意画,结果比例失调影响判断

(突然想到个梗)上次有个娃把维恩图画成米老鼠,老师憋笑憋出内伤...

个人观点时间

我觉得现在教材有个问题——太早教抽象符号了,像∈、⊆这些符号,对刚开始学的孩子就像天书,应该先玩实物分类游戏,用贴纸、积木摆弄明白再上符号,就像学说话先听声音再认字嘛!(拍桌)你们觉得是不是这个理?

终极秘诀大放送

1、每天玩分类:整理书桌时分"常用/不常用",衣柜分"夏装/冬装"

2、错题画漫画:把错题改编成小故事,quot;水果忍者大战集合怪"

3、生活找集合:逛超市看商品分类,观察公交线路重合站点

4、发明小口诀:"交集是握手,并集是拥抱,补集是单身狗"

(眨眨眼)偷偷告诉你,我当年就是靠给集合元素起外号记住的,比如把∩叫做"亲亲符号",因为两个圆像在kiss~

最后的碎碎念

其实集合题就像玩拼图,关键是找到碎片之间的连接点,刚开始可能会拼错几次,但多试几次手感就来了,记住啊,数学不是要为难你,是帮你建立思维工具箱,下次再遇到集合题,先深呼吸,然后笑着对它说:"小样儿,看我把你拆解明白!"

发表评论