哎,你发现没?现在好多家长一提到孩子学数学就头大,小学一年级就开始刷题,三年级就上奥数班,结果孩子越学越怕,成绩反而上不去,问题出在哪儿?数学这玩意儿,真不是靠“硬塞”就能学好的,今天咱们就来聊聊,怎么让孩子从小对数学产生兴趣,还能学得扎实。

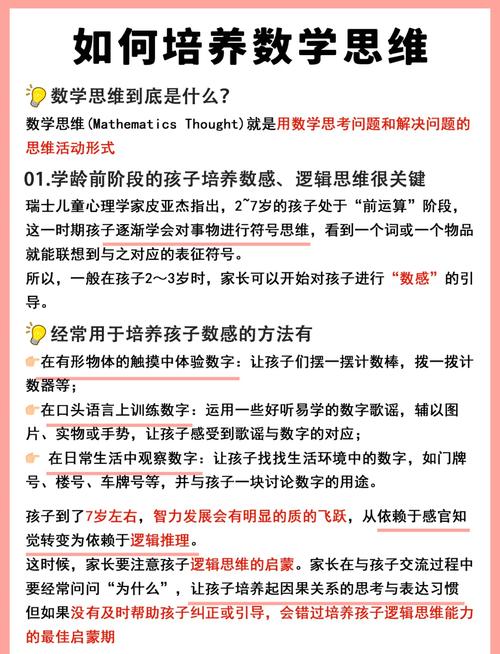

问题一:数学到底该怎么入门?先背公式还是先做题?

别急着背公式!数学的起点根本不是“,而是“感受”,举个例子,幼儿园小朋友学数数,掰手指、数积木、分糖果,这才是真正的数学启蒙。数感比计算更重要。

- 孩子知道“3个苹果加2个苹果等于5个”,不是靠背“3+2=5”,而是通过动手摆弄实物理解“合并”的概念。

- 再比如,玩搭积木时问孩子:“这块积木如果放左边,塔会不会倒?”这其实就是在学平衡和对称,但孩子只觉得好玩。

数学思维的核心是逻辑,不是记忆。

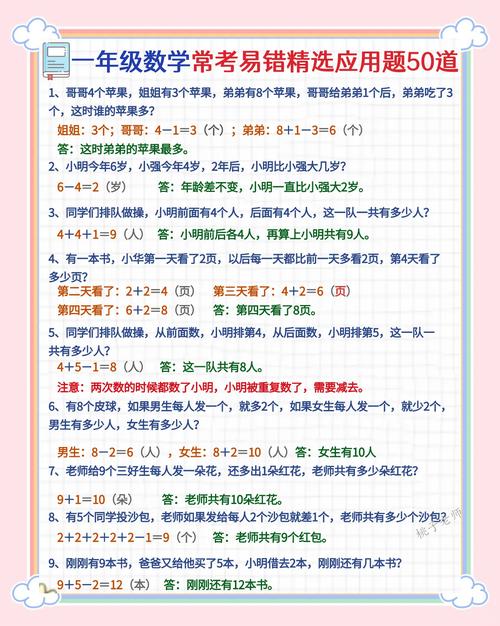

问题二:孩子一看到应用题就发懵,怎么办?

应用题的本质是“把生活问题翻译成数学语言”,很多孩子卡在“读不懂题”,其实是因为缺乏生活经验。

举个真实案例:有个家长教孩子“速度=路程÷时间”,孩子死活不理解,后来他们一起去公园,用手机计时,比赛谁跑得快,孩子自己就算出了速度。你看,生活场景就是最好的老师。

解决方法:买菜时让孩子算总价;旅行时让他规划路线和时间;分蛋糕时讨论“平均分”,把数学变成解决问题的工具,而不是试卷上的符号。

问题三:家长自己数学不好,怎么教孩子?

哈哈,这个问题扎心了!其实家长根本不用“教”数学,只需要做好两件事:

1、别把焦虑传给孩子,千万别抱怨“我小时候数学也不好,你随我”。

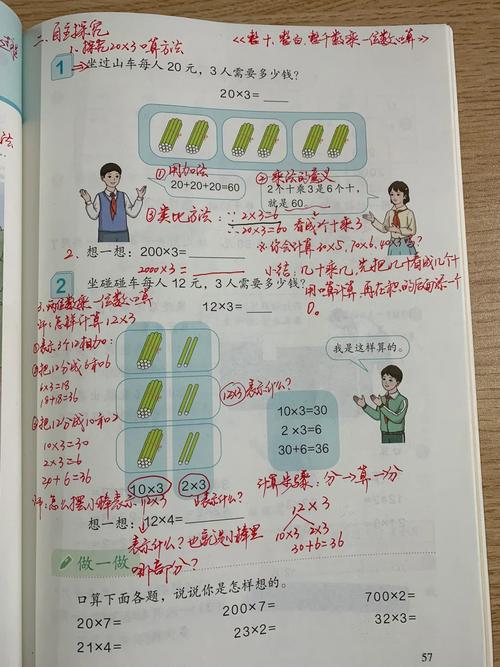

2、多问“为什么”,孩子说“5+7=12”,你可以反问:“你怎么算出来的?有没有别的方法?”(比如拆成5+5+2,或者用数轴跳格子)。

重点不是答案,而是思考过程。

千万别!这就好比让小学生学微积分,除了打击自信,没半点好处。数学是阶梯式学科,基础不牢,地动山摇。

- 很多孩子四五年级突然跟不上,问题其实出在二三年级时没理解“进位制”和“分数概念”。

正确做法:与其抢跑,不如回头巩固,三年级还在掰手指算加减法?没问题!用实物反复练,直到孩子脑中形成“数字图像”。

**问题五:刷题到底有没有用?

有用,但得看怎么刷。每天10道题,坚持半年,比一天100道、连做一周有效得多。

- 研究发现,分散练习(每天少量)比集中练习(短期大量)效果高3倍。

刷题秘诀:做完后一定要让孩子自己讲一遍思路,哪怕答案是错的,比如问:“你觉得哪里容易搞混?下次怎么避免?”

问题六:孩子总说“数学无聊”,怎么破?

试试这些“歪招”:

玩数学桌游:像《逻辑狗》《数独拼图》,边玩边练逻辑。

看数学动画片:《数学城小兄妹》《怪物数学小队》,把抽象概念可视化。

搞点“无用”探索:比如问孩子:“如果1+1不等于2,世界会怎样?”(别笑,这可是培养批判性思维!)

兴趣的开关,往往藏在“好玩”里。

个人观点:数学好 ≠ 天赋,而是习惯

见过太多孩子,一二年级成绩平平,到了高年级突然开窍,为什么?因为他们养成了三个关键习惯:

1、敢犯错:不怕丢脸,把错误当线索;

2、爱提问:“为什么乘法竖式要这么写?”“分数除法怎么反而变大了?”;

3、会联系:比如发现“乘法是加法的捷径”“图形周长和面积的关系”。

这些习惯,比智商更能决定孩子的数学未来。

最后说句掏心窝的话:别指望报个班、买套书就能解决所有问题,数学就像学骑车,一开始得有人扶着,但最终得孩子自己找到平衡,家长要做的,就是给一辆稳当的车,一条安全的路,然后放手让他去摔几次——摔着摔着,就会了。

发表评论