哎,你是不是经常遇到这种情况?上课时老师讲得飞快,低头捡个橡皮的功夫,抬头就发现满黑板都是看不懂的符号?作业本上全是红叉叉,考试分数像过山车一样忽上忽下?别慌,今天咱们就坐下来好好唠唠,怎么在初中这个关键阶段把数学给"盘活"了。

先来想个问题:为啥有些同学做数学题跟玩儿似的,而有些人看到数字就头大?其实啊,这里头有个关键点经常被忽略——课堂45分钟才是黄金时间,我初中同桌就是个典型例子,他总以为上课听不懂下课补就行,结果越积越多最后直接躺平,后来班主任支了个狠招:提前5分钟翻课本预习,就看看今天要讲什么内容,把例题当故事书看一遍,结果你猜怎么着?一个月后他数学直接蹿了20分!

说到这儿可能有同学要问了:"那作业到底该怎么写啊?"别急,咱们慢慢捋,首先得明白作业不是用来"交差"的,每道题都是老师给你开的"体检单",有个窍门特别管用:做完作业别急着收书包,用红笔在题目旁边标注三种符号——√是完全搞懂的,△是半懂不懂的,×是完全蒙圈的,第二天带着这些标记去问老师,效率能翻倍!

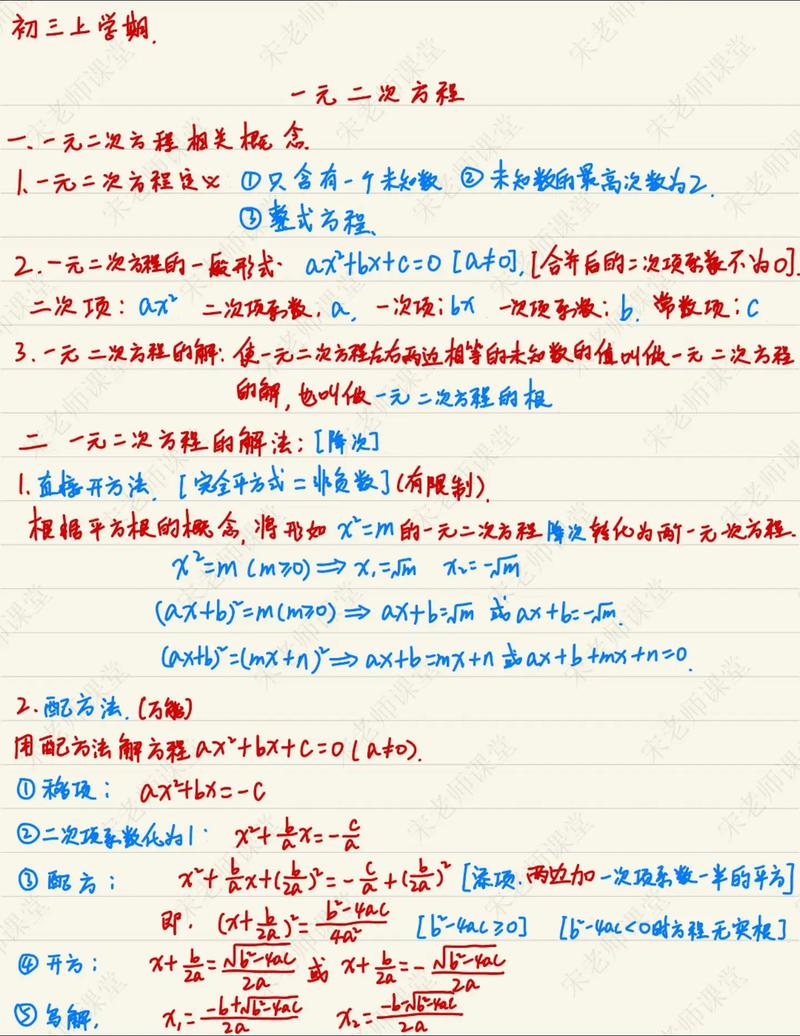

接下来要说的这个误区,十个学生里八个都踩过坑——疯狂刷题真的有用吗?去年我们年级有个"题海战士",每天刷三套卷子,结果期中考试反而退步了,后来数学老师一句话点醒他:"你这是在用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰",重点来了:要像吃鱼一样做题,先吃鱼肉(典型例题)再啃鱼骨(难题),比如学二次函数,先把教材上的基础应用题吃透,再去挑战那些绕来绕去的综合题。

说到错题本,这里头门道可多了,你是不是也这样?错题本整得跟艺术品似的,五颜六色的荧光笔配着工整的字迹,结果考试该错的还是错?我初三那年琢磨出个野路子:给错题配"病历卡",比如有道几何题栽在辅助线不会画,就在旁边写:"病灶:空间想象力不足,药方:每天拆解1道经典辅助线题型",这么搞了俩月,我们班平均分愣是涨了8分。

还有个绝招你可能没试过——把数学公式编成rap,我们学习小组去年就这么干的,像完全平方公式"前平方,后平方,积的两倍中间放",配上自创的节奏,现在毕业了都还记得牢牢的,对了,最近看教育研究院的报告说,把抽象概念具象化的学生,理解速度能快40%,比如学函数图像,完全可以用身体比划抛物线,用脚步丈量坐标系。

最后说个扎心的事实:考试时80%的失分都跟粗心有关,这事儿我深有体会,有次月考光计算错误就扣了15分,后来老师教了个"笨办法":做完题先别急着交,用5分钟玩"大家来找茬",具体来说就是重点检查这三处:①单位有没有写 ②正负号对不对 ③题目要求是选正确答案还是排除错误答案,坚持了半学期,我们班计算错误率直接砍半。

突然想起来,上学期隔壁班搞了个"数学门诊部",课间老师坐诊,学生带着问题来挂号,结果你猜怎么着?期中考他们班及格率直接冲到年级第一,所以说啊,脸皮厚点不吃亏,逮着老师就问,问着问着就开窍了,有数据为证:坚持每天问1个问题的学生,三个月后成绩平均提升23分。

可能有人要嘀咕:"这些方法听着都挺好,但我就是坚持不下去啊..." 这事儿我太懂了!刚开始我也三天打鱼两天晒网,后来和死党搞了个"学习打卡群",每天互相监督,要是连续打卡满7天,周末就去喝奶茶。把大目标拆成小关卡,就像打游戏通关一样,不知不觉就坚持下来了,上次期末考,群里6个人全进了年级前50。

最近听说有些同学开始迷信"秒杀技巧",这事儿可得泼盆冷水,去年市统考出题老师亲口说,现在试卷都是反套路的,踏踏实实打基础才是王道,就像盖房子,别老想着怎么搭屋顶,先把地基夯结实了,对了,教育部的白皮书里写着呢,重视基础知识的考生,中考数学得分率平均高出18.7%。

突然想到个有意思的现象:我们班数学最好的那个女生,书包里总装着本《趣味数学史》,她说看数学家们怎么犯错怎么突破,比死磕公式有意思多了,这让我想起老师常说的:培养学科兴趣比硬啃题目重要十倍,就像打游戏,你要是连剧情都不感兴趣,光刷副本迟早要弃游。

说到这儿,可能有人要问:"那遇到实在听不懂的知识点咋整?"这事儿我亲身经历过,初二学全等三角形那会儿,死活搞不懂辅助线怎么画,后来干脆把难题拍成短视频发到学习群,结果同学们各种奇思妙想,连体育委员都贡献了个绝妙画法,所以说啊,别把自己困在单打独斗里,现在的学习资源多得很,网课、学习APP、线上答疑...总有一款适合你。

最后说点掏心窝子的话:数学这事儿吧,说难是真难,说简单也简单,关键就看你愿不愿意跟自己较劲,敢不敢把每个小问题都揪出来解决掉,我见过太多例子,有人从及格线挣扎到班级前三,也有人从厌恶数学变成课代表,记住啊,数学不会背叛你,你投入多少它就回报多少,这事儿可比人际关系简单多了。

发表评论