(开头自然带入,用提问抓住注意力)

哎,你是不是刚拿到小学数学教材的时候有点懵?翻开课本看到加减乘除、图形单位,心里直打鼓:这玩意儿到底该怎么给孩子讲清楚?别慌啊,今天咱们就掰开了揉碎了聊聊这事儿,记住啊,教材不是天书,它就是帮你搭台阶的工具!

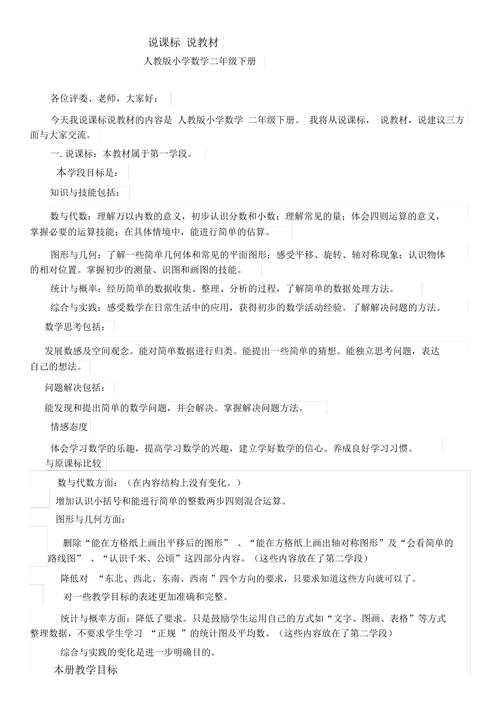

第一个问题:小学数学教材到底在教什么?

说白了,小学数学教材就是给孩子搭梯子,从1+1到分数应用题,从认识钟表到算面积体积,核心就三件事:

1️⃣培养数感(比如知道5比3大、半块蛋糕怎么分)

2️⃣建立逻辑思维(为啥先算括号里的?图形对称有啥规律?)

3️⃣解决实际问题(去菜场买菜怎么算账?春游时间怎么安排?)

举个真实例子:三年级教材教乘法时,会先让孩子摆小棒,5个3根摆三排,再引导写成5×3,你看,这就是在把抽象符号和具象操作联系起来——千万别跳过动手环节直接背口诀!

第二个关键点:教材编排藏着什么门道?

你发现没?小学数学课本特别喜欢"螺旋式上升",比如说"分数"这个知识点:

→ 二年级先认识"半个苹果"

→ 三年级学同分母加减

→ 五年级突然上异分母运算

这可不是随便安排的!每学一次都在加深理解层次,就像打游戏过关,前面都是基础技能训练。

不过要提醒新手老师:别被教材章节框死,比如教"长度单位"时,完全可以把家里卷尺带来,让孩子量课桌、量走廊。教材是地图,但怎么走这条路得看老师创意。

第三个灵魂拷问:课本例题和练习题怎么用?

见过这样的场景没?老师照着课本例题念一遍,然后让孩子做练习第1-10题,结果娃一脸懵:"老师,这题和例题长得不一样啊!"

重点来了!例题是解题思路的说明书,得带着孩子"拆解动作":

- 先找题目里的数字和关键词

- 回忆类似的解题方法

- 分步骤写出来(哪怕一开始写得啰嗦)

- 最后对比课本给的答案步骤

举个反例:有道经典题"小明前面有5人,后面有6人,队伍共几人?"很多孩子会直接5+6=11,这时候要回到例题思维:画图!把小明的站位标出来,马上明白要加1,所以说,练习题不是做得快就好,关键要吃透例题的思考方式。

第四个隐藏技能:课本里的"小贴士"别跳过!

仔细看教材,会发现每单元都有些灰色小框框,写着"你知道吗""小提示"之类的,这些可不是装饰!比如说四年级教运算律时,有个小框提到:"这些规律在古代建筑测量中就应用了"。

这时候就可以展开讲:古埃及人建金字塔怎么用等式的性质保持平衡?把数学史活化成故事,比单纯讲公式有意思多了,我亲测有效——上次给娃讲完这个,班上连最皮的男生都追着问还有没有类似故事。

第五个实战技巧:教材和现实生活怎么勾连?

说个扎心的事实:很多孩子觉得数学就是做题考试,怎么破?拽进现实场景。

- 学元角分就去超市做价格调查

- 学对称图形就带镜子去操场找对称物

- 学统计就直接统计全班生日月份

上周我让三年级孩子用"克与千克"的知识给书包"减肥",结果有个娃发现,光课外练习本就重达2.3千克!这下全班都理解"质量单位"的意义了——知识活用了,考试应用题自然就会做。

(结尾个人观点,不用总结式语句)

说到底啊,小学数学教材就像乐高说明书,照着拼能出基础造型,但真正的高手会把零件拆开重组,搭出火箭飞船,作为老师或家长,咱们要做的不是复读机,而是当个魔术师——把静态的文字变成跳动的思维火花,下次备课前,不妨先把课本当绘本看,说不定能发现藏在数字里的童话呢!

发表评论