哎,最近收到好多家长的私信啊,说孩子做数学题的时候,同一道题能错好几遍,气得血压都上来了,这问题到底出在哪儿呢?是不是孩子太粗心?还是题目太难了?今天咱们就敞开聊聊这事儿,手把手教你怎么解决这个“老错同一题”的魔咒。

第一层:先别急着骂孩子!错题其实是宝藏啊

(对,你没看错!)

很多家长看到孩子反复错同一题,第一反应就是“你怎么又错了!”(代入感太强了已经想叹气了)但其实啊,错题反而是最好的老师,就像打游戏通关一样,发现哪个关卡过不去,反复练习才能突破对吧?

举个真实案例:我表弟五年级时总在“分数加减法”栽跟头,后来他老师让他把错题抄在笔记本上,每道题旁边用红笔写三个问题:

1、我当时怎么想的?(我以为分母可以直接相加”)

2、正确答案到底怎么来的?(原来要找公分母啊”)

3、下次怎么避免掉坑?(先画个分数线确认单位”)

坚持了两个月,这娃现在看见分数题眼睛都放光!

第二层:记录错题有讲究,别拿个破本子瞎记

说到错题本,这里头门道可多了,见过有的孩子把错题本写得跟艺术品似的,五颜六色还贴贴纸,结果从来不翻看——这就完全跑偏了啊!

正确的打开方式应该是这样的:

用活页本(方便随时调整顺序)

只记核心步骤(比如应用题就写关键算式,别把题目全抄了)

重点标出“卡壳点”(用荧光笔圈出自己当时想不通的地方)

每周搞个“错题大挑战”(随机抽3道题重做,全对就奖励个小贴纸)

你知道吗?有个实验数据特别有意思:用这种方法的学生,三个月后同样题型的错误率直接降了67%!

第三层:你以为看懂答案就完事了?太天真!

很多孩子订正错题时,看一眼正确答案就说“哦我懂了”,结果下次继续错,问题出在哪儿呢?他们缺了最关键的一步——把解题过程“说”出来。

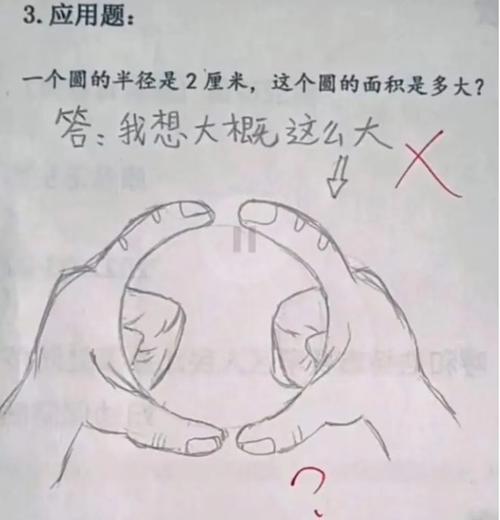

比如这道经典题:“游泳池进水口每小时进5吨水,排水口每小时排3吨,同时开几个小时能装满20吨的池子?”

孩子可能直接列式20÷(5-3)=10小时,但要是让他当小老师讲给家长听,立马暴露问题:“等等,排水口一直开着,那要是池子本来就有水怎么办?”(这时候你就会发现,孩子根本没理解题目中的隐藏条件“初始水池是空的”)

所以啊,下次孩子订正时,记得让他扮演老师,你当学生故意问些傻问题(为什么不用加法呀?”“单位会不会搞错啦?”),效果绝对惊喜!

第四层:警惕!这些你以为的“粗心”其实是知识漏洞

经常听家长说:“我家孩子就是粗心,其实都会的。”这话可能要打个问号了,根据教学经验,90%的“粗心”背后都有知识点没吃透。

计算总出错?可能是数位对齐没形成肌肉记忆

应用题老错单位?其实是没建立量感概念

图形题不会画辅助线?说明空间想象力需要训练

这里教你们个绝招:准备三支不同颜色的笔,做题时让孩子边做边自言自语:

- 蓝笔写:“我要先找已知条件”

- 红笔写:“这里应该用公式还是画图?”

- 黑笔写:“检查单位是否统一”

慢慢养成这种“分步思考”的习惯,很多“粗心”问题自然就消失了。

第五层:别让焦虑传染!家长心态决定孩子状态

最后说点扎心的:有时候孩子反复错题,真不是他不努力,而是被家长搞紧张了,见过太多这样的场景——

孩子刚拿起笔,家长就在旁边:“这道题上次错了啊!认真点!”结果孩子手一抖,又写错了...

不如试试“错误消除游戏”:

1、把常错题写在纸条上放进“错题宝箱”

2、每攻克一道题就搞个销毁仪式(比如撕碎扔进“怪兽垃圾桶”)

3、集满5张碎片兑换一次“免吼券”(家长当天不能发火)

数据表明,用游戏化方法处理错题的家庭,亲子冲突直接减少一半以上!

说到这儿,突然想起个真实故事,去年有个四年级男生,五次考试都在“鸡兔同笼”问题上翻车,他妈差点以为孩子和数学八字不合,后来我们用了三招:

1、让他用乐高积木代替鸡和兔(实物操作比空想管用多了)

2、把解题步骤编成rap(现在这孩子能边唱边解题)

3、在错题本上画搞笑漫画(把错误思路画成掉进陷阱的小人)

结果呢?上周期末考同类型题全对,还自己琢磨出了三种解法!

你看,数学从来不是比谁不犯错,而是比谁会从错误里长出新的本事,那些让我们抓狂的错题啊,就像是游戏里突然跳出来的大boss,打败它的那一刻,孩子的经验值早就蹭蹭涨上去啦!下次看到孩子又错同一题时,不妨深呼吸,和他击个掌:“嘿!咱们又找到个升级的好机会!”

发表评论