数学真的那么可怕吗?每次看到小学生们皱起眉头对着作业本发呆,或者听到家长抱怨“孩子一算数就哭”,我都忍不住想——问题可能不在孩子身上,而是我们打开数学的方式不对,今天咱们就来聊聊,怎么让小学生从“看到数学就躲”变成“主动想玩数学”。

第一个关键点:数学恐惧症到底怎么来的?

你有没有发现,幼儿园小朋友掰着手指算苹果的时候明明笑嘻嘻的,怎么上了小学突然就抵触数学了?这事儿可能得从“数学=考试”的思维定式说起,很多孩子第一次接触数学就是写不完的练习册和红叉叉,就像刚学骑自行车就被逼着参加环法大赛,能不害怕吗?

举个真实例子:邻居家二年级的妞妞,上学期哭着说“数学是怪兽”,后来她妈妈换了策略——每天用数学玩超市游戏,现在孩子自己拿着计算器算打折优惠比谁都积极,这说明什么?先打破对数学的刻板印象,比急着教1+1更重要。

第二个重点:怎么把数学变成日常游戏?

这里给大家三个马上能用的妙招:

1、厨房数学:让孩子帮忙量面粉(250克是不是半斤?)、算烤蛋糕时间(15分钟+20分钟要定多久闹钟?)

2、超市实战:给10块钱预算买零食,让孩子自己算总价(还能趁机教四舍五入)

3、玩具变形计:乐高积木摆分数(1/2块积木长什么样?),扑克牌玩24点(用4张牌加减乘除凑24)

关键要抓住孩子的兴趣点,比如喜欢恐龙的就用恐龙玩具教分组计算:“霸王龙吃掉3只三角龙,还剩5只,原来有几只?”这比干巴巴的应用题有意思多了对吧?

第三个突破点:错题不是敌人,是宝藏!

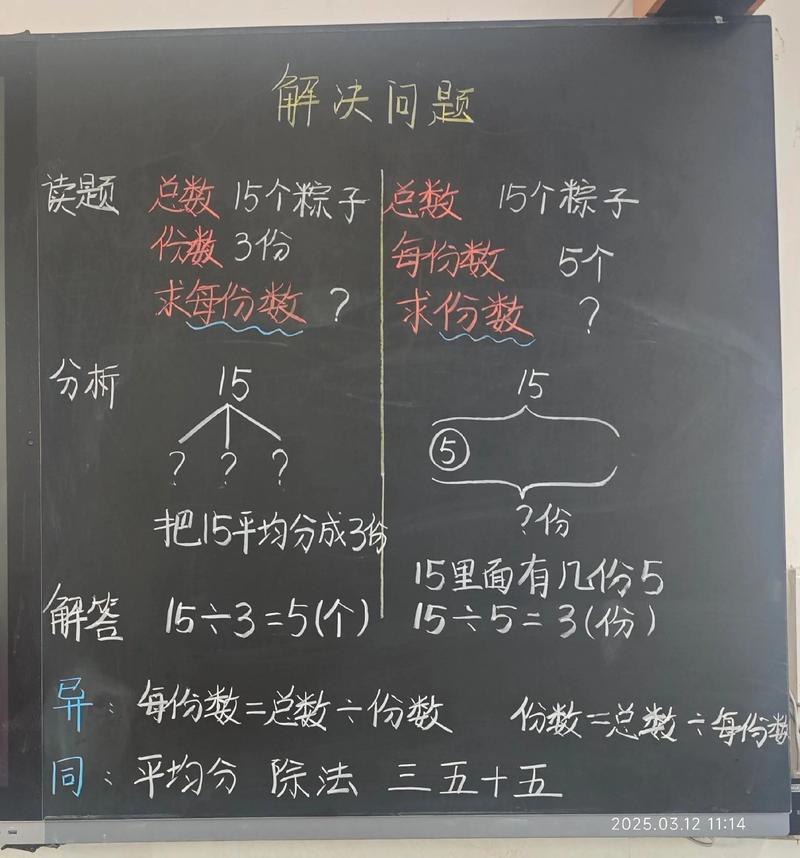

很多家长看到错题就火大,其实错误是最佳的学习机会,上次遇到个四年级男生,总是把“36÷4=12”,老师没直接打叉,而是问他:“如果4个小朋友分36块糖,每人拿12块的话…糖不够分怎么办呀?”孩子自己琢磨着说:“哦!应该先分给每人9块!”

这种引导方式为什么有效?因为它把抽象的运算变成了具体的生活场景,记住这句话:当孩子犯错时,别急着纠正答案,先问“你是怎么想的”——说不定能发现特别的解题思路呢!

第四个秘诀:让数学“动起来”

研究发现,小学生在活动中学习数学的效率比坐着听讲高73%(数据来源:2022年《基础教育研究》),比如说:

- 用跳房子教数轴概念(往前跳3格再退1格现在在第几格?)

- 拍球计数练乘法(每组拍5下,拍3组总共多少下?)

- 甚至可以用舞蹈动作记住几何图形(正方形要转四个直角哦)

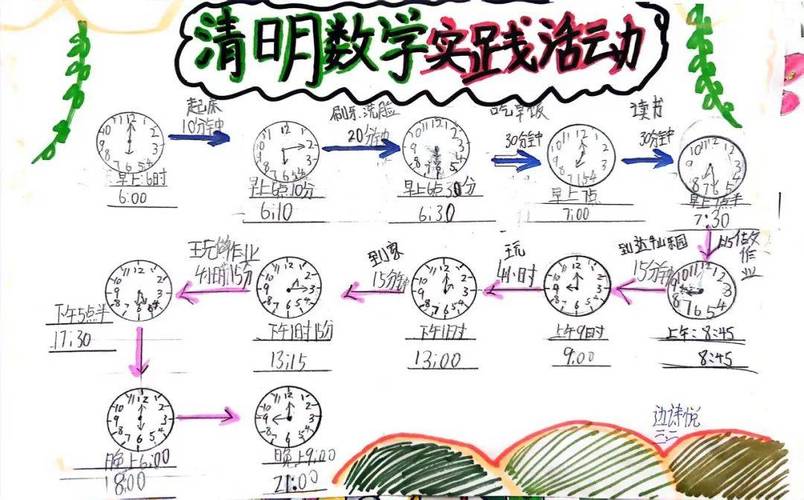

上次看到个特别棒的视频:老师带着学生在操场上用粉笔画巨型钟表,孩子们自己当指针学时间,这种沉浸式学习,想记不住都难!

第五个隐藏技巧:数学也需要“追星”

别以为数学家都是老古董!现在有很多适合孩子的数学启蒙动画和绘本,数学帮帮忙》系列故事书,把方程、概率讲得像侦探破案;B站上的“火柴人讲数学”视频,用几分钟讲明白一个数学原理。

有个家长和我分享过,她女儿看完《隐藏人物》电影后,突然对航天数学产生兴趣,现在整天研究轨道计算,所以说,给孩子种下一颗“数学很酷”的种子,说不定哪天就发芽了。

最后一个大招:成就感要看得见摸得着

准备个“数学成就罐”吧!每次孩子解决了一个实际问题,就写张小纸条放进去。

- 今天帮爸爸算出停车费省了5块钱

- 自己搞明白了为什么车轮是圆的

- 用数学知识赢了家庭桌游

等到罐子装满的时候,全家人一起回顾这些闪光时刻,这种实实在在的获得感,比考100分更能激励孩子。

写着写着突然想到——其实我们大人对数学的态度才是关键,要是家长整天念叨“我当年数学最差”,孩子怎么可能喜欢上数学?从现在开始,试着和孩子一起发现数学的乐趣吧,比如等红灯时玩车牌号加减法,买菜时比谁算总价更快,把数学变成亲子互动的游戏。

说到底,数学不是洪水猛兽,它就是藏在生活里的超级游戏,只要我们愿意换个角度,用点心思,每个孩子都能找到属于自己的数学快乐,毕竟,连爱因斯坦都说过:“游戏是最高形式的研究”,对吧?

发表评论