数学是思维的体操

小学一、二年级是孩子数学学习的启蒙阶段,这一时期的重点是培养兴趣、建立基础认知,并逐步形成良好的学习习惯,以下从学习方法、家长角色、常见误区三个方面,为家长提供科学指导。

**一、兴趣比分数更重要

低龄段孩子对抽象符号(如数字、符号)的理解有限,学习数学需从“生活化”入手:

1、用游戏代替练习

- 购物游戏:模拟超市购物,让孩子用纸币或玩具钱计算金额。

- 积木分类:按颜色、形状分类,理解“集合”概念。

2、融入生活场景

- 分水果时提问:“3个苹果分给两个人,每人几个?”

- 上下楼梯数台阶,建立数感。

3、正向激励

避免批评“算得慢”,改用鼓励:“昨天你用了2分钟,今天只用了1分半,进步了!”

**二、四大基础能力要打牢

教育部《义务教育数学课程标准》指出,低年级需重点培养以下能力:

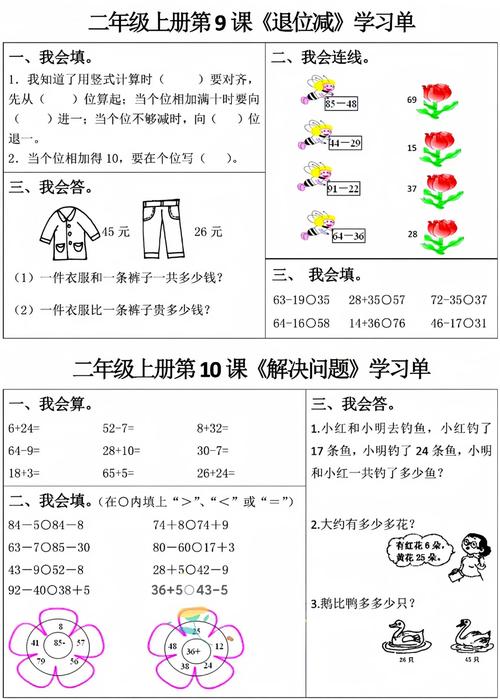

1、数感与运算

- 20以内加减法需达到“脱口而出”的熟练度。

- 每日5分钟口算卡练习,配合计时器增加趣味性。

2、图形与空间

- 用七巧板拼图形,理解边角关系。

- 观察钟表指针运动,感知时间与方向。

3、逻辑推理

- 通过“找规律”题目(如△○□△○□_)培养观察力。

- 用“....”句式提问,引导思考因果关系。

4、应用意识

- 记录一周天气,制作柱状图。

- 用尺子测量书本、桌椅长度,理解“单位”概念。

**三、家长避坑指南

1、避免超前学习

二年级强行接触奥数题会挫伤信心,优先确保课内知识100%掌握。

2、警惕“假勤奋”

重复抄写计算题不如理解算理(如用计数器演示“进位”)。

3、慎用电子设备

数学App可作为辅助,但长期依赖会削弱动手思考能力。

**四、习惯养成三步法

1、每日“小复盘”

放学后问孩子:“今天老师教的‘数的组成’能用积木演示吗?”

2、错题不直接纠错

先让孩子解释思路,再引导发现矛盾点(如:“你说5+7=13,那用小棒数数看?”)。

3、建立数学仪式感

准备专属数学工具盒(钟表模型、小秤、卷尺),强化学科认同。

低年级数学的核心目标是“让抽象变具体”:

- 用实物操作替代死记硬背

- 用生活经验连接课本知识

- 用积极体验取代焦虑感

研究表明,小学初期获得成功体验的孩子,在高年级理科学习中表现出更强的抗挫力(引自《儿童数学认知发展研究》),家长的角色不是教师,而是兴趣引导者和资源提供者。

参考文献

1、教育部《义务教育数学课程标准(2022年版)》

2、中国教育科学院《6-8岁儿童数学能力培养路径白皮书》

二、通过游戏和实际操作提高计算能力;

三、鼓励动手实践和小组合作解决问题;

四、利用故事和情境引入抽象知识,增强兴趣。